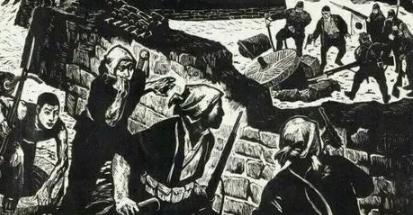

1945年5月30日,一支小队的八路军被日军围困在村边的一座破庙里,刚开始庙中有子弹射出,当日军冲进庙中时,发现没一个人。[无辜笑] 日军在庙内反复搜查,连神坛背后、供桌底下都仔细检查,始终找不到八路军的踪迹,日军指挥员认为八路军缺乏重武器,无力反攻,索性把这座庙改成了临时指挥所,派兵严密包围。 搜查过程中几名日军挪开庙里的神像,发现底座下藏着一个洞口,他们以为八路军躲在里面,急忙抱来柴草,打算用火烧逼出对方。 就在此时另一侧地面出现一批八路军战士,他们通过地道从不同位置冒出,迅速形成反包围态势,日军措手不及,八路军已经攻占指挥点,仅一个班的兵力,造成八十多名日军伤亡。 这一仗不仅重创敌军,更展现了地道战的威力,在当时的华北敌后战场,地道早已发展为复杂的军事工程,远超简单的藏身洞穴。 这些地道彼此相连、纵横交错,形成覆盖数十个村庄的庞大地下网络,有些地道分为上下两层,内部结构精巧,设有指挥室、物资库、伤员安置点,还具备通风、采光、防水防毒功能。 村民可以长时间藏身其中,粮食、水源和基本生活物资储备充足,八路军借助地道实施隐蔽机动、迂回打击,在敌人毫无察觉的情况下完成集结、突袭和转移。 地道战的发展源于现实需要,在装备、兵力均处劣势的情况下,抗日军民依靠智慧和地形与敌人周旋,化被动为主动。 河北冉庄的地道系统最为典型,总长度超过16公里,设有作战指挥部、休息室、储藏室等30多个功能区域,地道内还建有陷阱、暗堡,形成完整的防御体系。 山西的地道工程同样令人印象深刻,当地军民利用窑洞地形,挖掘出深达数十米的地下通道,连接周边十几个村庄,可容纳上千人同时隐蔽。 地道的建设过程极其艰苦,村民们在夜间挖掘,白天伪装,工具简陋,全凭双手,土方需要分散处理,不能留下痕迹,挖出的土被用来垫高院落或填平洼地。 为了保证通风,地道设计了巧妙的换气系统。通风口通常伪装成水井、烟囱或灶台,既隐蔽又实用,一些地道还安装了潜望镜和传声筒,便于观察和联络。 地道战术的运用灵活多变,八路军可以从地道突然出现,打击敌人后迅速消失,让日军疲于应付,敌人扫荡时,村民和部队藏入地道,敌人走后再出来恢复生产。 这种战术有效保存了抗日力量,实现了以弱胜强的战斗效果,据统计仅冀中地区的地道战就歼灭日伪军数万人,有力支援了正面战场。 地道战还具有重要的心理作用,日军经常在毫无征兆的情况下遭到攻击,始终处于高度紧张状态,影响了作战效率和士气。 抗战胜利后许多地道得以保存,成为珍贵的历史遗迹,这些地下工程见证了中国人民的智慧和坚韧,展现了全民抗战的壮阔画卷。 地道战不仅是一种战术创新,更体现了中华民族在危难时刻的创造精神,面对强敌军民一心,因地制宜,最终赢得了胜利。 今天我们走进那些保存完好的地道遗址,仍能感受到当年激烈战斗的痕迹,狭窄的通道、简陋的设施,无声诉说着那段艰苦卓绝的岁月。 网友们敬佩不已: “我的天,一个班干掉八十多个?这战绩也太硬核了!以前只知道地道战能躲,没想到还能这么打反击,真是神了!” “我爷爷就是冀中地区的,小时候总听他讲挖地道的故事,说里面能走人、能存粮,甚至还能开会,以前觉得夸张,现在看历史才知道是真的,先辈的智慧太牛了。” “这波操作属实把鬼子整不会了,物理层面和心理层面的双重打击,想象一下日军当时的表情,肯定都怀疑人生了。” “这就是人民战争的力量!军民一心,把家门口的地形用到极致,化被动为主动,真的太有智慧了,不是单纯躲藏,而是主动出击的堡垒。” 在科技发达的今天,这种“因地制宜”的民间智慧在哪些领域还能发挥意想不到的巨大作用? 官方信源:中国共产党新闻网