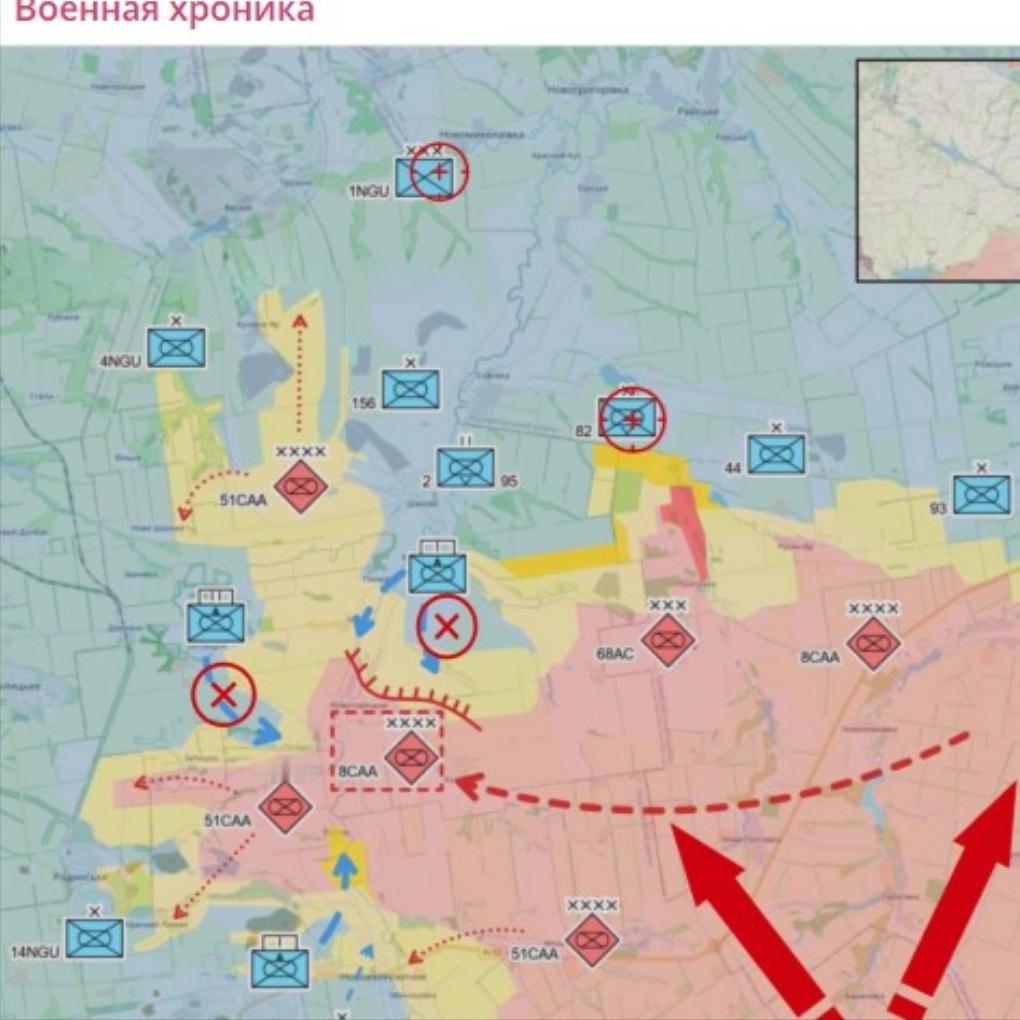

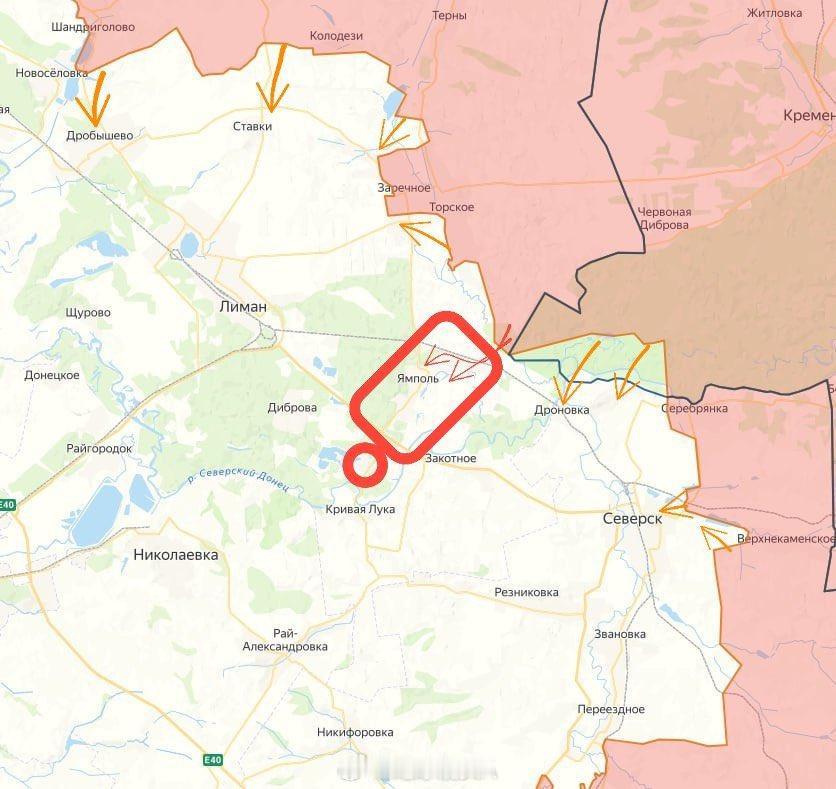

就在刚刚,俄罗斯公布了一条重要消息 红军城,顿涅茨克北部那块原本不起眼的土地,现在成了国际聚光灯下的主角。 俄罗斯国防部9月17日高调宣布,在这里成功设计并实施了一场“包饺子”式的战术诱敌战,把乌克兰数支精锐部队困在了这片早已布好的包围圈中。 这场硬仗不仅打出了战术新花样,也很可能成为俄乌战局的一个关键转折点。 这场战役的戏码看似传统,实则别有用心,红军城本身不大,却是顿涅茨克北部的交通节点,往北是哈尔科夫,往东连的是苏梅州,往西则可通向乌克兰中部大后方。 按理说,谁抓住这里,谁就能掌握一条重要的补给线,但俄军这次的目标,根本不是这座城,或者说,城只是诱饵,真正想抓的,是那些慌忙赶来增援的乌军部队。 俄军先是假装对红军城发起猛攻,调动乌军神经,再通过虚虚实实的炮火和无人机骚扰,逼得乌军不得不从多个战线抽调兵力前来救援。 结果是,乌军掉进了坑,俄军合起了盖,集团军从侧翼杀出,空中力量从天而降,炮兵远程压制,整个红军城北部成了一个“围而不打”的战术陷阱。 有点像围棋里的“打劫”,俄军不是为了吃掉一颗子,而是为了整盘棋的主动权。 这场被一些西方军事分析家称为“2025年最复杂诱敌战”的战役,不是靠蛮力赢的,从战术角度看,它的精妙之处在于“算计”。 过去俄军惯用的打法是:推土机式的正面猛攻,火力压制,步兵推进,死伤多少不计较,这种打法在战争初期吃了不少亏,尤其是乌方依靠西方装备和信息支持,打得俄军频频受挫。 但红军城这一次,俄军明显换了剧本,火炮、无人机、空天部队、电子战,甚至网络干扰都被整合进了一张多层次的攻击网,目标不是打下一座城,而是让敌人自己“跑进来”、困在里头出不去。 而乌军这边,在判断上出了问题,为了保住这个北约援助物资的中转站,不得不投送大量兵力,结果反被“围点打援”的战术给吃了。 这场战役之所以引发国际震动,很大程度不是因为战果本身,而是俄罗斯这次“高调”的姿态。 过去俄军即便打了胜仗,也往往低调处理,但这次却选择主动放话,而且言辞不留余地,这种行为背后,其实是另一场没有硝烟的较量:信息战。 乌克兰方面至今没有给出明确说法,一时间各种版本满天飞,有人说乌军已成功突围,还有人说俄军夸大其词,甚至有西方分析师怀疑这是一场“心理战”。 但无论真假,这种“消息战术”已经成为俄乌冲突中不可忽视的一部分,战场上你来我往,舆论场上更是针锋相对,像这次红军城事件,俄罗斯先发制人不仅是在打军事仗,更是在试图抢占“叙事权”。 这场战斗的真正意义,不在于谁占了红军城,而是谁能从这场战术博弈中学到更多,换句话说,它更像是一个信号,表明俄军正在从“硬钢”走向“智取”。 而乌军所面临的困境,也不仅仅是损兵折将,更是战略判断的压力,如果这次损失过大,势必影响整个顿涅茨克北部的防线稳定,甚至可能牵动哈尔科夫方向的防御部署。 红军城如果真像俄方说的那样打了个漂亮仗,那么在美国国会里主张“停止援助”的声音,恐怕会更响。 从更长远的角度看,红军城事件其实是在提醒我们:俄乌战争已经彻底进入“消耗型战争”的阶段。 不管俄方宣称的“1555人伤亡”,还是乌方口中的“累计消灭30.5万人”,这些数字背后,都是高强度拉锯战下的现实代价。 兵力的消耗、士气的波动、补给的紧张、民意的摇摆,这些才是决定未来走势的“看不见的战线”。 而红军城正好暴露出这些问题正在发酵,乌军为了保住战术节点,不得不持续投入部队,但结果却是“越救越深”。 而俄军虽然打了一场漂亮仗,但背后的补给、士兵疲劳和长期作战的压力,同样不容忽视,这就像两个人在泥潭里摔跤,谁先挣脱出来并不重要,重要的是谁能坚持得久、撑得住。 因为这场战争,不再是靠一两场胜仗就能定音的游戏,而是一个系统工程:军队的补给线、兵员的轮换机制、武器的供应链、媒体的叙事主导权,甚至是国际舆论的风向。 俄军这次的确打出了一个漂亮的“诱敌战”,但能否复制到其他战场?乌军是否会在接下来的战役中调整策略?西方的援助是否会因此动摇?这些才是红军城背后更值得关注的问题。 说到底,一场战役赢了,可能只是让对方“有点疼”;但如果能让对方“开始怀疑自己”,那才叫真正的战略胜利。 红军城的战火还未彻底熄灭,但它已经在国际舆论场扔下了一颗“深水炸弹”,它不仅让人重新评估俄军的战术能力,也让西方盟友开始审视自己对乌克兰的长期支持。 这场冲突不是一边倒的碾压,也不是你死我活的短跑,而是一场极具耐力、策略和心理博弈的持久战。 未来的战局或许会更复杂,但有一点可以肯定,“打得赢”不是靠一场胜仗,而是靠不断调整、不断学习、不断坚持。 红军城的硝烟终将散去,但它留下的,不只是废墟,还有问题、信号和新的战术剧本。

用户10xxx21

血肉磨盘。蘑菇战术。一圈一圈,把精锐有生力量消耗殆尽。