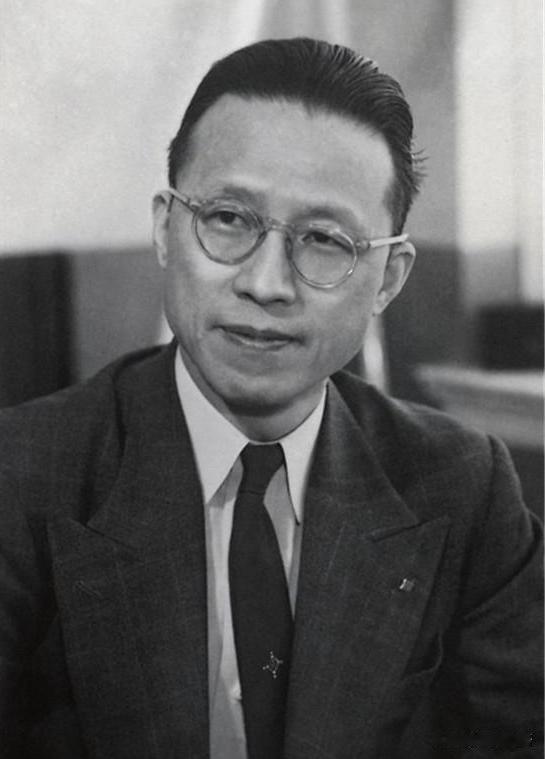

80年代,一位德国老太太在中餐厅结账时,偶遇到一位来自武汉的服务员,老太太高兴不已,直言:当年抗战时,她在武汉上过前线! 1917年,奥蒂出生在德国柏林的一个犹太律师家庭里,1934年,她进入柏林大学东方语言系学习,在那里,她遇见了来自中国江苏常熟的留学生汪殿华, 两人一见如故,很快坠入爱河,1935年,他们举行了简单而温馨的婚礼,奥蒂里也从此有了一个中国名字:汪小玲。 1936年,汪小玲随丈夫回到中国,然而好景不长,抗日战争全面爆发,中国陷入了前所未有的危机。 面对侵略者,这对夫妇没有选择逃避,而是双双参军,汪殿华凭借化学专业背景,负责研究日军毒气弹和防毒设备,而汪小玲则专门学习战地救护,准备奔赴前线。 1938年,武汉会战打响,这座中国的临时首都成为日军轰炸的重点目标,年轻的汪小玲跟随教会医疗队来到武汉前线,在汉阳兵工厂附近的临时医院里,她日夜不停地救治伤员。 在中国的日子里,汪小玲不仅仅是一名医护人员,更是一个热爱中国文化的学习者,她刻苦学习中文,不仅掌握了流利的普通话,还学会了武汉方言。 她的语言天赋和对中国文化的热爱,使她能够迅速融入当地生活,与中国人民建立深厚友谊。 除了语言,汪小玲还收集了大量中国民间故事和歌谣,深入了解中国的传统文化,在那个物资匮乏的年代,她学会了用中国方式生活:吃粗粮、住简陋的房子、适应没有电和自来水的日子。 德国的朋友劝她回德国,毕竟那时的中国战火纷飞,生活条件极为艰苦,但她坚定地选择留在中国。 这个选择,彻底改变了她的人生轨迹,她不再是一个外国人的妻子,而是成为了中国抗战的一部分,用自己的方式继续为这个国家贡献力量。 抗战胜利后,汪小玲辗转到了上海生活,1949年,当解放军即将进入上海时,许多外国人选择离开,但汪小玲和家人却留了下来。 当她听说有解放军伤员需要帮助时,立即背着药箱出门,为伤员包扎伤口,用流利的北方话嘱咐他们注意事项,战士们都看愣了,没想到这个外国模样的人能说一口流利的中国话。 从旧中国到新中国,汪小玲见证了这个国家翻天覆地的变化,而她自己,也成为了这一历史进程的参与者和见证者。 新中国成立后,汪小玲在复旦大学任教,成为学生眼中亲切的"德国老太太",她教授外语,也教学生唱德国民歌,课堂气氛活跃而温馨。 她不仅是一名教育工作者,更是中德文化交流的重要使者,通过她的课堂和译作,无数中国学生了解了德国文化,而她也将中国的故事带回德国,成为连接两国人民的桥梁。 2008年北京奥运会前,已经91岁高龄的汪小玲接受了中国记者的采访,表达了对中国发展的赞叹和对奥运会的祝福。 这位曾经在战火中救治中国伤员的德国女子,见证了中国从战乱到和平、从贫穷到繁荣的全过程。她的故事被收录进《中国记忆:外国人眼中的中国抗战》一书,成为中德友谊的重要见证。 晚年的汪小玲虽然定居在柏林老人公寓,但她的心始终牵挂着中国,1988年,在德国慕尼黑的一家名为"长城饭店"的中餐馆里,已经年迈的汪小玲与来自武汉的服务员偶然相遇。 当她用略带生硬的中文向对方说话时,服务员敏锐地捕捉到了她话语中武汉方言的尾音。 她试探的询问,没想到汪小玲一听对方是武汉的,别提多亲切,汪小玲向对方讲述了她在武汉的记忆。 从战火中救治伤员,到为新中国的文化建设贡献力量,她用自己的行动诠释了什么是真正的国际主义精神。