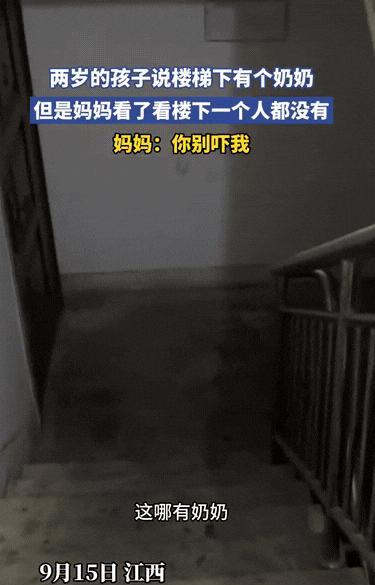

“太不可思议了!” 江西一位妈妈最近分享的经历,让不少同龄家长感同身受。 那天傍晚,她带着 2 岁女儿逛完商场,本想回家做饭,却收到丈夫加班不回的消息,便临时决定在外吃晚饭。 眼看快七点,想着孩子第二天要上幼儿园得早起,母女俩加快脚步往家赶。 她们住的是没装电梯的老小区,家在二楼。 刚走到单元门口,妈妈低头在包里翻找钥匙时,女儿突然停下脚步,小手紧紧拽住她的衣角,另一只手指向楼梯下方,声音清脆却格外认真:“妈妈,下面有个奶奶!” 妈妈起初没在意,只当是孩子白天玩得兴奋,随口说的童言童语,笑着揉了揉女儿的头:“哪有奶奶呀?楼梯下黑漆漆的,你是不是看错啦?” 可女儿格外执着,小脑袋一点,又指了指楼梯下,眼神里满是笃定,还带着一丝委屈:“奶奶就在那坐着呢,妈妈你怎么看不到呀?” 这话让妈妈心里一紧,她放下包,顺着女儿指的方向仔细查看 —— 楼道里只有一盏昏黄的声控灯亮着,光线勉强照到楼梯下的角落,那里堆着几个搬家剩下的旧纸箱,表面落着薄尘,旁边还有个破损的塑料桶,别说 “奶奶”,连个人影都没有。 妈妈又蹲下来往纸箱缝隙里看,依旧空空如也。 这些看似 “奇怪” 的表现,不是孩子 “看到了特别的东西”,而是幼儿认知发展的正常现象,背后有科学逻辑可寻。 从视觉发育来看,2 岁孩子的视觉系统尚未成熟。 相关研究显示,这个年龄段幼儿的视力分辨率仅为成人的 60% 左右,对物体细节的捕捉能力弱,更依赖整体轮廓判断事物。 当时楼道光线昏暗,旧纸箱在灯光下形成深浅不一的阴影:最上面的纸箱叠放时稍突出,阴影像人的肩膀。 垂下来的纸箱边角在微风中晃动,又像人的衣角。 再加上孩子常看到奶奶坐在家门口,脑海里有 “奶奶坐着” 的轮廓记忆,两者重叠,孩子便把纸箱和阴影的组合认成了 “奶奶”。 而且 2 岁孩子的语言表达能力还在萌芽期,掌握的词汇量通常只有 1000 个左右,没法准确描述看到的事物。 她知道自己看到了 “像奶奶的轮廓”,却不会用 “纸箱”“阴影” 这些词,只能用最熟悉的 “奶奶” 来指代。 就像孩子看到天上的云朵会说 “那是小兔子”,不是把云朵当兔子,而是不知道如何描述云朵形状,只能用熟悉的事物表达。 除此之外,2 岁孩子特有的 “泛灵心理” 也很关键。 发展心理学指出,2-3 岁是幼儿 “泛灵心理” 的高发阶段,孩子会不自觉地把所有物体都当成有生命、有情感的存在 —— 玩偶会聊天,小虫子是 “客人”,小石头也有 “情绪”。 所以在这个女孩眼里,楼梯下的纸箱和阴影不是 “无生命的废品”,而是 “像奶奶的、能产生联系的存在”,这也是她笃定 “奶奶在那里” 的原因。 遇到这种情况,很多家长容易焦虑,甚至说 “别瞎说”“你别吓唬人” 这类否定的话。 但这样的回应不可取,会让孩子觉得自己的感受不被认可,还可能因家长的紧张情绪,让孩子对 “空处有熟人” 这件事产生恐惧,不敢再表达想法。 正确的做法,其实可以像这位妈妈后来尝试的那样:先蹲下来和孩子平视,用温和的语气询问:“宝宝看到的奶奶穿什么颜色的衣服呀?有没有戴奶奶常戴的毛线帽?”“奶奶是坐着还是站着呀?” 通过具体问题,既能了解孩子 “看到” 了什么,也能帮孩子梳理认知。 比如孩子说 “奶奶穿灰色衣服”,妈妈就可以指着纸箱说:“你看这个灰色纸箱,是不是和奶奶衣服颜色一样?它叠起来的形状,像不像奶奶坐着的样子呀?” 这样的引导,能帮孩子分清 “现实物体” 和 “视觉误认”,还能保护孩子的想象力和表达欲,不让孩子因 “说错话” 自卑。 随着孩子长大,到 4 岁左右,他们的视力会更完善,能清晰分辨物体细节。 词汇量大幅增加,能准确描述事物;对 “现实” 和 “想象” 的边界认知也会清晰,这类 “把物体认成熟人” 的情况会慢慢减少。 所以,当家长遇到孩子说 “看到大人看不到的东西” 时,不用过度紧张焦虑,只需多些耐心和理解,用科学的方式引导孩子认识世界,就能帮孩子顺利度过这个认知发展阶段,让孩子在安全感中建立对现实世界的正确认知。 那么到最后,你们是怎么看的呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持! #秋日生活打卡季#

用户10xxx53

胡说八道,浅薄