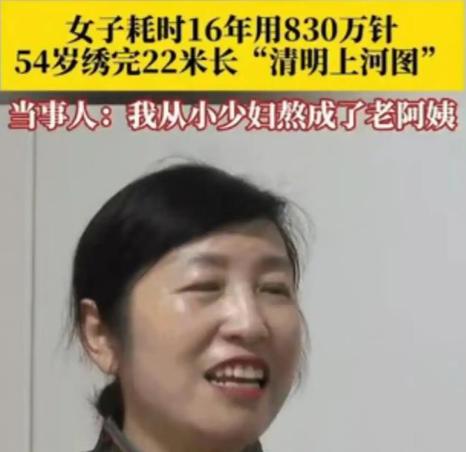

“太有毅力了!”重庆,一女子下班闲得慌,为了打发时间,她不刷手机,不看电视,竟然干了一件轰动全网的大事,她耗时16年用830万针,绣了一幅22米长的“清明上河图”!她从小少妇熬成了老阿姨。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 生活平淡如水,工作日复一日,起初只是想找点事做,2009年秋天,她在市面上偶然看到这套《清明上河图》的十字绣材料包,布和线分门别类,配色表密密麻麻,成品展开竟然有22米长,她觉得这事儿挺有意思,买回家先试着绣了几厘米,没想到,这一试,就是16年。 这幅绣品得分14本册子来完成,每本1.5米多点,整个图案包含上千个人物,河道、桥梁、楼阁、舟船、市集,细节勾勒得极其丰富,每个小人不过米粒大小,动作各异,神态分明,针脚下去,线的颜色稍有差池,就得拆掉重来,有时候为了修正一条屋檐的斜度,她能一晚上把三千针拆掉,绣一段时间,手指会被针扎出小口子,眼睛也常常发涩,长年累月,她换了几副眼镜,指腹上老茧厚了一层又一层,家里堆满了各色绣线,光是编号的色卡就能铺满小半张桌子。 起初,家里人和朋友都不太看好她这个决定,毕竟绣这种大工程,不仅占地方,还特别耗神,很多人觉得,既然是休闲娱乐,何必这样折腾自己?可她从不争辩,只是默默坚持,每天抽出两三个小时,节假日多绣一会儿,外面的世界越来越快,流行的东西一波接一波,可她的生活节奏却越来越慢,像极了绣布上的针脚,一步不急,一步不乱。 其实,绣十字绣并没有想象中那么简单,与其说是打发时间,不如说是和耐心赛跑,每一格都要对着图纸仔细核对,防止串色或者漏针,尤其是人物和楼宇密集的地方,光是更换颜色就能折腾上百次,绣到后期,难度更大,人物衣服的层次、发髻的曲线、舟船的细节,全要靠不同颜色的线一针一针叠出来,有时候绣错了,发现的时候已经过去几十分钟,只能一格一格拆下来,重新补好,时间就这样被一针一线消耗,也被一针一线积攒起来。 日子在绣布和棉线之间悄悄溜走,每天下班,她都习惯性地在饭后坐到绣架前,先把线理好,再对照格子本,开始一天的“作业”,有些夏天,窗外蝉声聒噪,电扇嗡嗡转着,她却全神贯注于绣布上的小人和楼阁;有些冬天,屋里暖气开得足,双脚被电暖器烘得发热,双手却还在忙着穿针引线,偶尔节日包粽子,手上黏着糯米丝,也要洗净再继续动针,日常生活和绣图早已融为一体,谁也分不开谁。 漫长的绣制过程中,低谷也不是没有,有一年夏天,屋顶漏水,半边绣布被浸湿,线色都暗了下来,她急得连夜开风扇、用熨斗一点点烘干,长时间对着针线,眼睛变得越来越容易疲劳,医生建议她多休息,可她知道,真正让她心定下来的,正是这一针一线的重复动作,每当完成一个段落,格子本上就多了一行日期,生活的密度被实实在在地记录下来。 邻居们最初觉得她“钻牛角尖”,后来却慢慢被她的坚持所感染,有人会在窗下抽烟顺便瞥一眼她的进度,有的小孩好奇地问她这幅长卷要绣到什么时候才能完成,朋友们也渐渐从不理解变成了佩服,甚至在她完成每个小节时主动过来帮忙检查平整度,时间久了,大家都觉得这事儿挺神奇,没想到一个普通的兴趣也能坚持十几年。 终于,在2025年9月的一个晚上,这幅巨作迎来了收官,她把14本册子一一缝合,22米的长卷首次完整铺开,场面壮观得让人说不出话,北宋汴京的繁华市井,被一根根棉线和无数针脚复刻在布面上,每个细节都清晰可见,桥下的水波、酒楼的灯笼、河道里的舟船,仿佛一场从宋代穿越而来的盛景,她用相机拍了个视频,发给朋友,朋友又转到网上,很快这份“慢工出细活”的奇迹被更多人看见。 网友们纷纷感叹,这样的毅力和耐心难得一见,有人觉得她的作品价值连城,有人觉得她用时间雕刻历史,也有人佩服她把业余爱好做到极致,面对种种评价,她却很淡然,对她来说,这幅图的意义从来不在于金钱,也不在于名气,她只是用别人刷手机、看电视剧的时间,完成了自己喜欢的一件事罢了。 有收藏机构找到她,希望能展出这件作品,也有十字绣爱好者来请教技艺,她并不急于把作品推向市场,更没想着靠它成名,现在,这幅《清明上河图》就安静地挂在家里客厅,占据了一整面墙,每天上下班经过,她都会不自觉地多看几眼,仿佛过去的十六年时光都被封存在每一针每一线里。 信息来源:重庆女子耗时16年十字绣《清明上河图》引热议·中国新闻网·2025-09-19