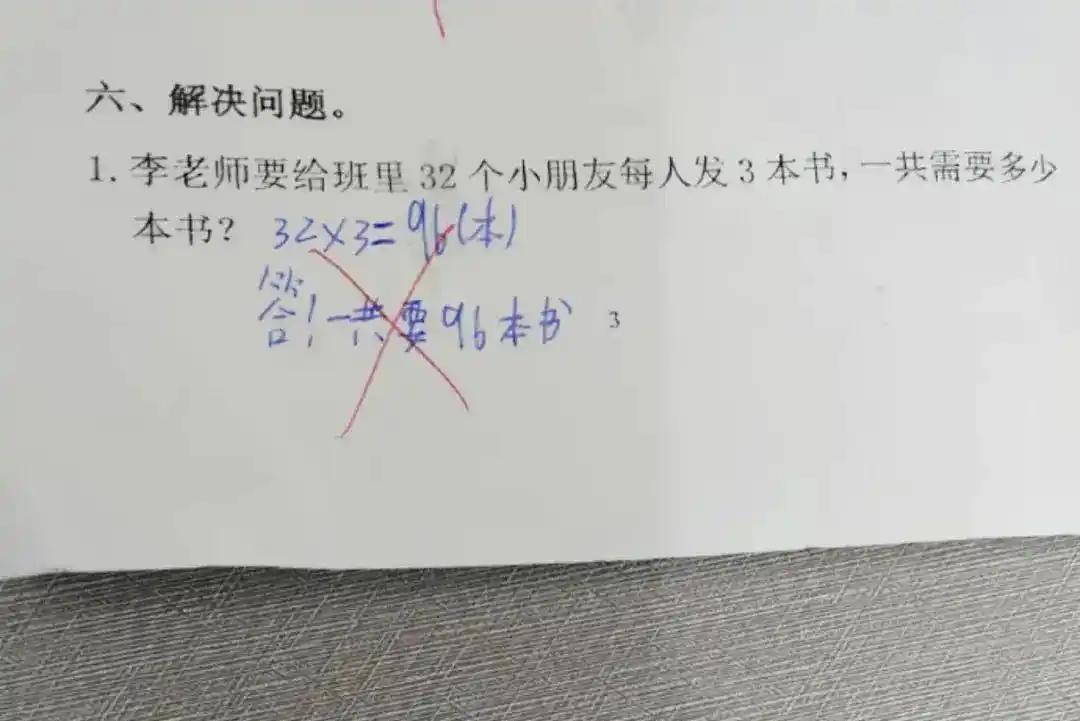

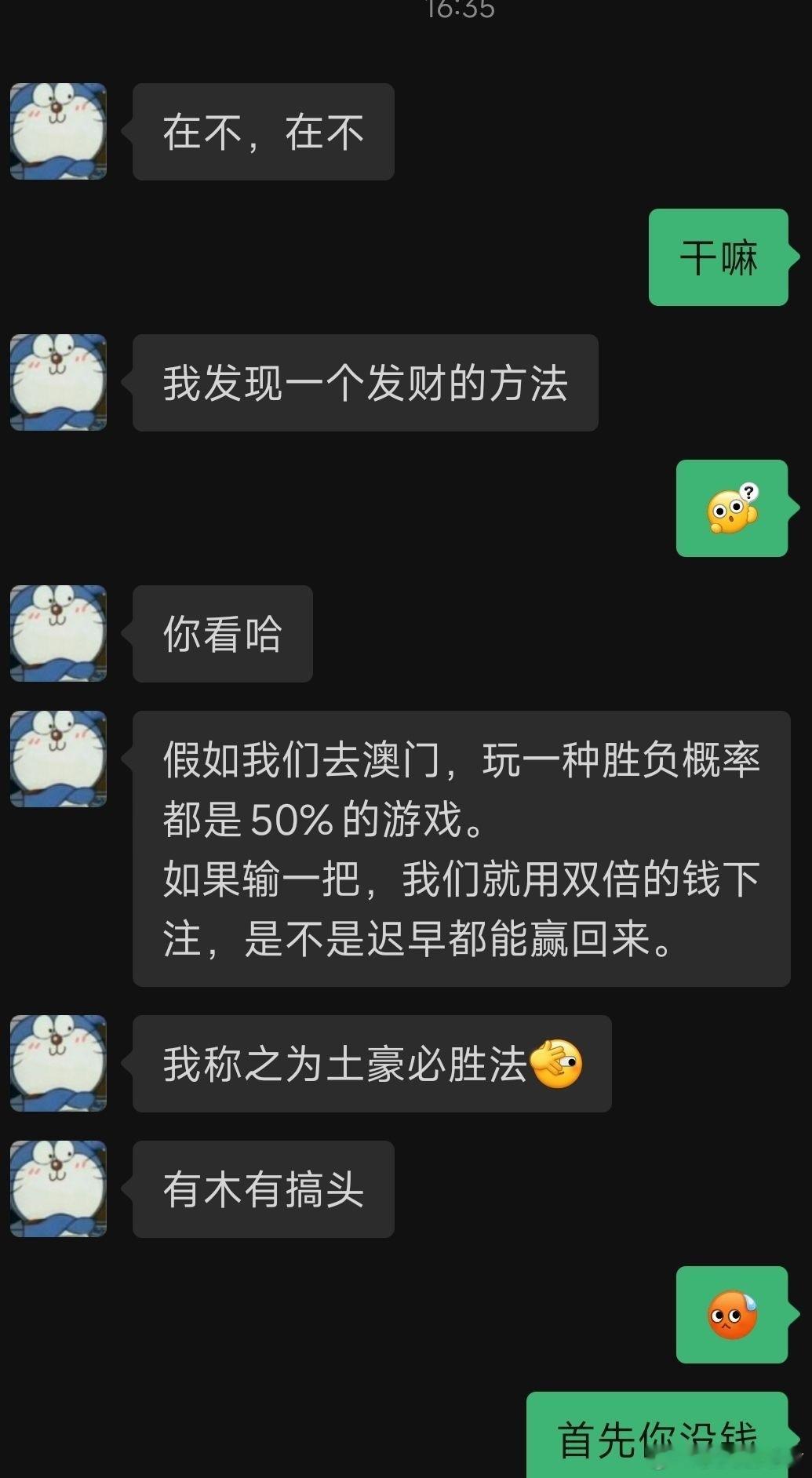

“吵翻天!”一位90后家长在网上吐槽,小学二年级孩子遇到一道数学题,有3个盘子,每盘8个水果,一共有多少个水果?万万没想到,孩子写了3×8,却被老师判错,答案是8×3!家长直呼不理解,结果对了还要扣分,这不是钻牛角尖吗? 根据老师的解释,现在教材规定,乘法算式必须按照每份数乘以份数来写。每份数是8,代表每个盘子的水果数;份数是3,代表盘子的个数。所以必须写成8×3。这种写法是为了帮孩子建立清晰的乘法概念,理解倍数关系 问题就在于,很多80后、90后家长小时候学数学时,这种讲究没那么严格,结果对了就行。所以当他们看到孩子被判错,就觉得不必要 而这个事在网上也让网友吵翻天 一位江苏ip的网友评论说:高考数学152分的表示这简直是吃饱了撑的,数学最重要的是发散性思维,而非死抠字眼的规矩,如果连最简单的前后顺序都要桎梏,那到底是数学还是八股文 但也有网友认为:单纯的乘法交换律,例如3x8和8x3,最后结果相等,这当然没问题,但这个乘法交换律仅针对数字之间的运算。这个题除了数字之间的运算以外,还要考虑其背后的实际意义。因此按照定义强调每份数写在前,很合理啊 。以前没这么讲究,现在讲究了,我觉得是进步。数学是绝大部分学科的基础,需要严谨,因此我是支持的 说实话,两边都有道理,但焦点其实不一样。老师注重的是教学过程的规范性和概念建立的准确性;而家长更多人关注的是结果的正确性和思维的开放性 而这其实是两代学习方式的差别。过去的教学重结果,现在的教学更强调思维模型。比如一个孩子学会了把“每份数×份数”的结构固定下来,就能避免以后遇到应用题时出现理解偏差。就像是打地基,过程可能显得繁琐,但未来的楼会更稳