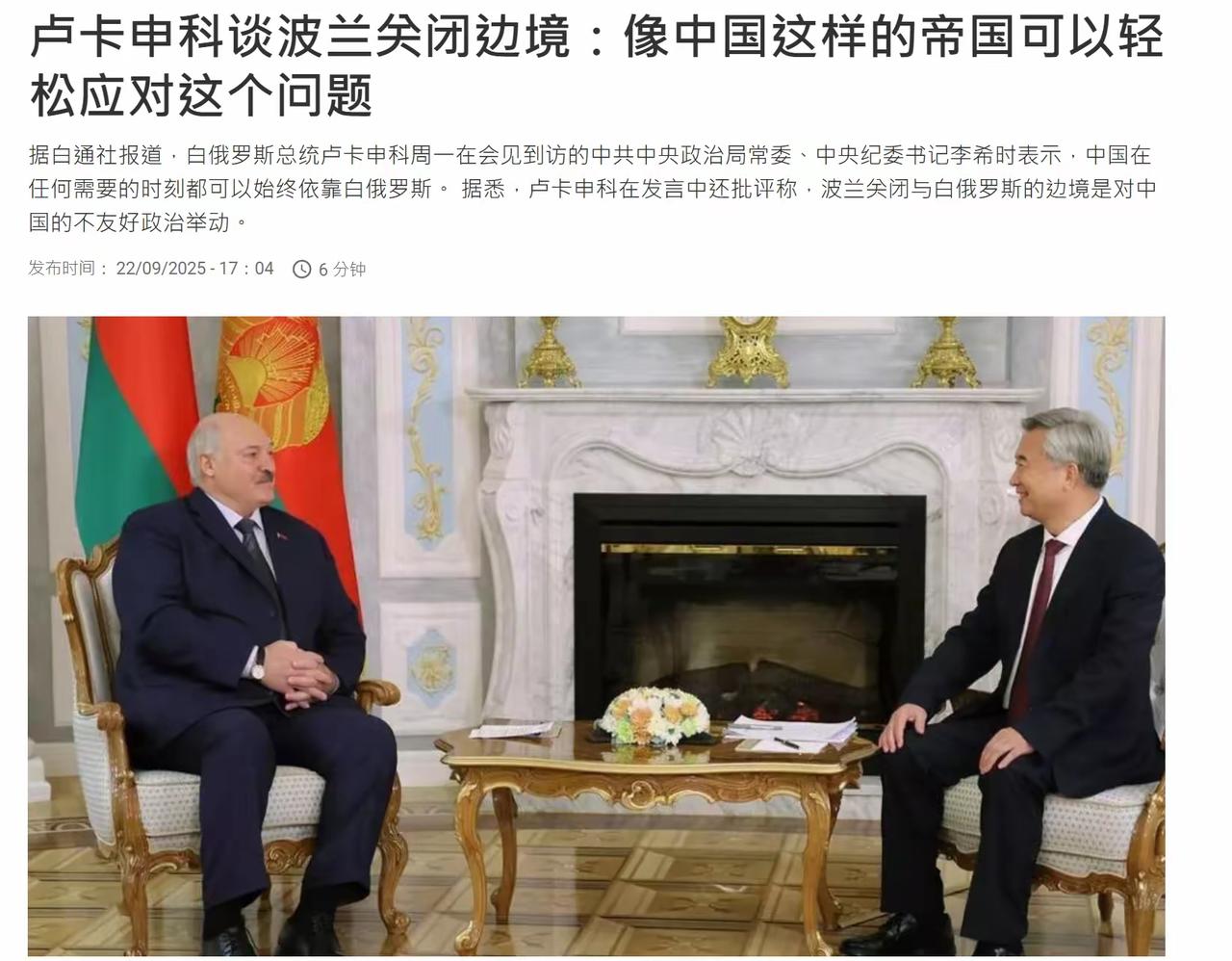

给脸不要脸,波兰要挟中国办一件事,卢卡申科对华做出重磅承诺。中国外长王毅登门协商,波兰却出尔反尔,不开放边境。波兰的目的就是想要利用阻断中欧班列,对白俄罗斯和俄罗斯施加经济压力。也是在暗示要挟中国,但是我不会坐以待毙。 9月22日,卢卡申科会见了前来访问白俄罗斯的中方代表,并提到了边境口岸一事,并且谴责波兰的行为是针对中国“不友好举措”。卢卡申科还强调,中国需要的时候,白俄罗斯永远靠得住。 这场博弈中,波兰试图以中断供应链为杠杆,向白俄罗斯和俄罗斯施压,并间接试探中国的反应。 然而,这场博弈暴露的不仅是波兰的战略短视,更凸显了全球供应链重构时代新兴经济走廊的韧性。 波兰此举本质上是将物流通道“武器化”,试图通过掐断中欧班列这一亚欧大陆的经济动脉,放大白俄罗斯的地缘困境。 中欧班列作为“一带一路”倡议的旗舰项目,近年来已成为连接中国与欧洲的重要陆路通道,年货运价值高达数百亿欧元。 波兰边境的关闭,确实在短期内造成了货物改道、成本上升等连锁反应。 但这种以邻为壑的策略,存在三重误判: 首先,低估了供应链的适应性。 全球供应链历经疫情、红海危机等多次冲击,已形成高度灵活的应变机制。 中欧班列本身拥有多条替代路线,包括经立陶宛、乌克兰或俄罗斯加里宁格勒的通道。 波兰的封锁反而加速了这些替代路线的成熟,促使中国与沿线国家优化物流网络布局。 历史证明,任何人为阻断贸易流动的尝试,最终只会推动新通道的诞生,正如苏伊士运河危机催生集装箱革命一样。 其次,误判了欧盟的内部共识。 波兰以“安全局势”为由关闭边境,实则将本国利益凌驾于欧盟整体经贸利益之上。 德国、匈牙利等依赖中欧班列的成员国早已对单边行动表示忧虑。 欧盟内部对华政策本就存在分歧,波兰的激进举措可能加剧内部分裂,甚至促使更多国家寻求与东方合作的双边路径。 正如欧洲智库“物流观察”分析员皮埃尔·莫鲁所言:“用边境作为政治砝码,最终磨损的是欧盟的统一市场信誉。” 最重要的是,高估了经济胁迫对中国的有效性。 中国作为全球第二大经济体,拥有庞大的国内市场和完善的产业链体系。 中欧班列虽重要,但仅占中国对外贸易总量的2%左右。 波兰的施压更像是一根针刺向海绵,看似有力,实则被更宏大的经济生态所吸收。 中国外交部“敦促各方维护供应链稳定”的回应,既保持了战略定力,也暗示了反制工具储备: 从调整贸易路线到深化与中东欧其他国家的合作,中国有足够筹码化解压力。 卢卡申科“中国需要时白俄罗斯永远靠得住”的承诺,堪称小国在大国博弈中的典范式外交表态。 此举至少传递出三层深意: 1. 主动切割风险:明确将波兰行为定义为“对华不友好举措”,划清自身责任,避免中国因物流中断对明斯克产生误解; 2. 强化战略绑定:在西方持续施压的背景下,通过重申对华忠诚,换取中国在政治、经济上的更坚定支持; 3. 展示通道价值:暗示白俄罗斯作为中欧班列关键节点的不可替代性,为未来争取更多基建投资埋下伏笔。 这种以退为进的策略,体现了白俄罗斯在俄、欧、中三角关系中的生存智慧。 与其像波兰那样试图“卡脖子”,白俄罗斯选择成为“桥梁”。 这正是小国在大国博弈中最明智的定位。 波兰关闭边境事件,暴露出三个趋势性变化: 第一,陆权回归不可逆转。海运成本波动、地缘冲突频发使得陆路运输的战略价值持续提升。 即使波兰长期关闭边境,中国仍可通过“中间走廊”(经里海、高加索)或北极航线等多元化路径降低依赖。 正如中国社会科学院欧洲研究所研究员李靖所言:“单一节点的中断,反而会催生更抗压的网络化物流体系。” 第二,欧洲的“战略自主”面临压力测试。波兰行为本质上是对欧盟共同外交政策的挑战。 未来中欧关系可能呈现“双轨化”:官方层面博弈加剧,但地方政府和企业仍会务实推进对华合作。 第三,经济相互依存成为新型威慑。 中国对波贸易额约占中欧贸易总量的4%,而波兰对中国投资的依赖度更高。 这种不对称的相互依存关系,使得经济胁迫更像一把双刃剑。 波兰的钢铁、农产品等行业恐将率先承受反作用力。 谁会成为下一个“物流枢纽”? 波兰的边境封锁,短期看是一场战术博弈,长期看却可能成为欧亚大陆经济走廊重构的催化剂。 这场物流博弈的终局,或将重新定义未来十年的欧亚权力图谱。 (免责声明:本文基于公开权威信源深度分析,坚持客观立场,旨在促进理性讨论。原创首发内容结合AI辅助完成仅供交流参考,不构成任何投资或决策建议。信源、图片均来自网络,若存在争议、图片侵权问题,请及时联系作者,将予以删除。)