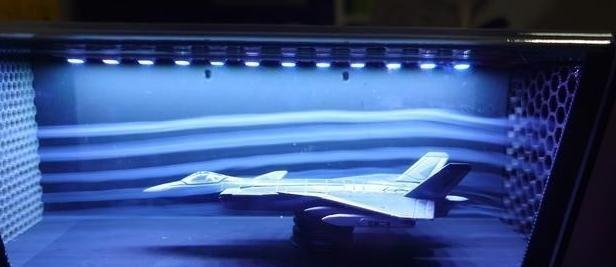

全球作战航空计划(GCAP)于2022年12月正式启动,由英国、意大利和日本三国共同推进,旨在开发一款第六代战斗机,取代各自老化的机队,如英国的台风、意大利的欧洲战斗机和日本的F-2。 项目初期注入数十亿英镑资金,汇聚数百名专家,目标定在2035年实现首飞。 合作模式强调工业融合,英国BAE系统公司主导气动设计,日本三菱重工负责结构,意大利Leonardo集团提供电子系统。这种跨国分工本意是分担风险、共享成果,却也埋下协调难题的种子。 早期阶段,团队通过数字模拟快速迭代蓝图,机身采用三角翼布局,融入高超音速巡航和隐身涂层概念,一切进展看似平稳。但航空工程的铁律是,模拟再精妙,也需实测验证,尤其是气动性能。 GCAP的雄心在于实现5马赫以上巡航和极端隐身,这要求风洞数据精准到毫米级偏差。 项目启动后,初步测试暴露了设施短板,三国现有风洞多为中低速类型,无法模拟高超音速环境,导致数据失真。 风洞测试在航空史上地位无可替代,自莱特兄弟1901年建造首个简易风洞起,它就成了飞行器从纸面到蓝天的必经关卡。 风洞通过人工制造气流,模拟飞机在各种速度下的受力状态,直接影响气动布局优化、隐身表面耐久和结构强度评估。对于第六代机,高超音速巡航是核心卖点,机身需承受数吨级气压和数千度高温冲刷。 测试中,设计师会用缩比模型置入管道,测量涡流分布和压力梯度。如果机翼根部气流分离,实际飞行中可能引发振动,导致机体疲劳甚至解体。隐身性能同样依赖风洞:高速气流下,雷达吸波涂层易剥落,测试能暴露弱点并调整角度。 超音速能力测试则验证进气道效率,避免激波干扰发动机。GCAP项目中,这些要素环环相扣,却因风洞瓶颈而寸步难行。 英国贝德福德中心的跨音速设施极限仅1.4马赫,日本名古屋的模型风洞多为1:5缩比,数据放大后误差高达20%。意大利则缺乏大型设备,只能依赖伙伴。 结果,团队只能依赖计算流体力学软件辅助,但软件预测虽快,却无法取代实测的可靠性。风洞不仅是工具,更是航空安全的底线,没有它,任何设计都像空中楼阁。 三国风洞设施的局限性源于历史积累不足。英国虽有悠久航空传统,但冷战后投资倾斜向软件模拟,硬件老化严重。贝德福德风洞建于上世纪中叶,管道耐压仅数百千帕,远低于高超音速所需的数兆帕。 日本风洞多服务于民用飞机开发,军用高能级设备稀缺,且模型尺寸小,无法捕捉全尺寸机身的边界层效应。意大利航空工业规模较小,依赖欧盟共享资源,但GCAP的敏感性限制了借用。 项目启动时,三国评估现有资产,发现差距巨大:模拟5马赫需特殊驱动系统和耐热材料,如陶瓷复合管道,能扛住3000度以上灼烧。 这些材料采购周期长,技术标准不一,导致联合采购谈判拖沓。2023年,团队尝试超载运行现有风洞,结果设备过热,测试中断。 数据偏差累积,迫使设计迭代停滞。资金注入虽达百亿欧元级,但风洞升级需额外数十亿,且周期至少两年。这暴露了合作模式的软肋:各国优先本国利益,标准统一成难题。 相比之下,美国拥有模拟22马赫的设施,中国FL-64风洞稳稳覆盖3至10马赫,这些是多年持续投入的成果。GCAP的困境提醒,航空大国不是一朝建成,而是日积月累的家底。 建新风洞的提议虽提上日程,却面临多重障碍。高超音速设施需集成高压压缩机、激光测速仪和高温传感器,总投资可能超50亿英镑。 工程难点在于管道密封和气流均匀,三国在设计规范上争执不下:英国推崇模块化,日本强调精度,意大利注重成本。 2024年,初步方案讨论中,材料选择卡壳,欧洲供应商交付延迟。类似项目如中国FL-64耗时两年,靠本土技术链支撑,而GCAP需跨洋协调,供应链脆弱。租借外部设施的尝试也屡屡受挫。 澳大利亚一处8米级风洞被考察,但入口尺寸不足15米全尺寸投影,气流质量仅85%。法国拥有先进设备,却因自家FCAS项目竞争不愿分享,谈判在巴黎破裂。德国和西班牙同样中立。 这些挫折让项目从进攻转为防守,演示机首飞从2027年推至2030年后。人才虽齐备,专家却多耗时于报告而非实验,效率低下。 风洞缺口不仅延误进度,还放大成本压力,英国议会已质疑投资回报。现实中,航空开发总有瓶颈,但GCAP的规模放大了一切风险,考验三国韧性。