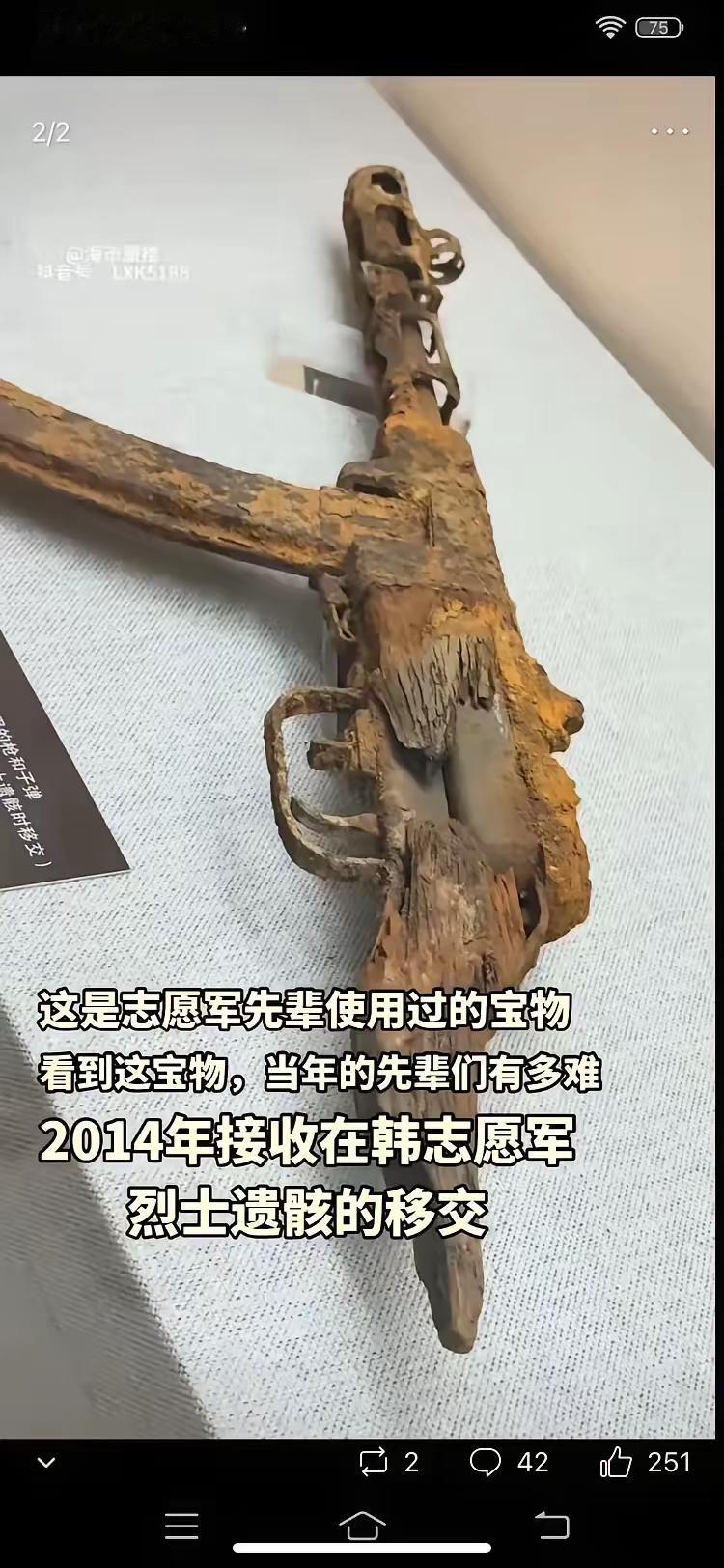

这支枪是2014年由韩国随志愿军烈士遗骸移交给我方的,这是志愿军烈士使用过的武器,是一支由庆华厂仿制改进生产的50式冲锋枪。 50式冲锋枪是以苏联PPSh-41冲锋枪为原型;1950年,由原沈阳五一兵工厂搬迁后的庆华工具厂(626)完成仿制。至1953年共生产约36万支,填补我志愿军近战火力空白。 50式冲锋枪的枪长840毫米,重3.63公斤,发射7.62×25mm托卡列夫手枪弹。射速900发/分钟,有效射程200米。庆华工具厂技术人员根据前线部队反映,舍弃了原版70发弹鼓供弹结构,采用35发弹匣设计,深受志愿军战士们的喜爱。 枪身被白布包着,像一具瘦小的木乃伊,从韩国机舱抬下来那天,我在现场。零下十几度,风刮得脸生疼,老兵们戴着白手套,托着它,也托着一同回来的十块烈士遗骨。没人说话,只听见旗子扑啦啦响。我盯着那把50式——木托磨得发黑,枪管轻歪,像老人驮背,却固执地挺着最后一丝尊严。 有人说,枪是战士的第二生命,可我觉得它更像战士的日记本:每一道划痕,都是一次心跳;每一团锈迹,都是一滴血。回国后,它先被送进沈阳的军史馆,恒温20℃,湿度55%,比老兵宿舍舒服多了。可它并不开心,玻璃柜里灯光太亮,照得它浑身不自在,像被扒光衣服供人拍照。 我去看它,保安提醒“勿靠近”,我只能隔着玻璃想象它当年的嗓门——900发/分钟,那就是一把撕布机啊。小时候我爷爷说,抗美援朝的夜里,只要“哒哒哒”一响,美军就喊“burp gun”,意思是打嗝枪,声音又急又闷,像喝醉的钢铁怪兽。爷爷是运输兵,没拿它冲锋,却常被它护送,他说听见这声就安心,“像有人给咱盖被子”。 可怪兽也有脾气。70发弹鼓看着爽,真用起来冻得要命,寒夜里弹簧不给力,卡壳比打饱嗝还勤;鼓壁太薄,磕一下变形,子弹就喂不进去。前线来信雪片似地飞回626厂,技术员们连夜开炉,硬是把大圆肚子改成直条子——35发弹匣,容量砍半,可靠性翻几番。别小看这十几厘米的铁片,它救了多少人的命,没人统计得清,因为活下来的兵,后来也多半沉默。 我摸到的是复制品,真铁在柜里睡觉。讲解员小姑娘背台词:“舍弃弹鼓,采用弹匣,世界首创。”我苦笑,心说世界才懒得首创,是冻出来的、死出来的。可历史就这么被浓缩成一句金句,像把牛肉干泡开水,只剩味精味。 翻资料,36万支产量,分摊到入朝百万大军,三人一支都够呛,更多时候它还是班长、排长才摸得到的宝贝。新兵眼巴巴瞅着,像现在孩子排队买新款iPhone。可它终究不是手机,不能美颜,不能扫码,只能扫射。扣住扳机,世界就简化为后坐力、硝烟和“别停,往前冲”。 我爷爷去世那年,整理遗物,在樟木箱底发现一段锈弹簧,拇指长。奶奶说,他冬天常攥着暖手,说是“从朝鲜带回的”。我拿去给专家看,人家一眼认出:50式弹鼓里的托弹簧。那一刻我才懂,老兵把记忆裁成最小块,藏进肉掌,一握就是六十年。 如今展馆里的它,弹簧早已换新,安静得像退休老干部。小朋友从面前跑过,指着喊“机关枪!”家长拍照发朋友圈,配文“爱国教育”。我莫名心慌,仿佛看见爷爷叹气:别只拍枪,也拍拍你肩膀,看能扛动几斤。 有人提议让50式重新“开口”,做支纪念枪,打空包弹,搞仪式。专家摇头:老枪脆了,再震就散。我同意。有些嗓门,用过一次就够;有些故事,讲完就该封存。让它静静躺着,提醒后来者:你所视平凡的钢铁,曾替祖国唱过最尖利的歌。 走出展馆,夕阳照在广场,一群大爷跳广场舞,音响里放《我和我的祖国》。旋律飘过来,我耳边却响起“哒哒哒”的速射节拍,和鼓点奇妙重合。我笑了,也鼻酸——原来记忆不会消失,只会换节奏,继续陪我们活下去。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

万顷沙

为什么要加最后两句!

梅川内酷 回复 09-24 18:48

现在的自媒体都这德行

快停船索马里海军检查 回复 09-24 23:12

Ai写的都是一个模板

大 便美丧

致敬最可爱的人![祈祷][祈祷][祈祷]

时尚基地66

波波夫冲锋枪?

用户13xxx08 回复 09-24 17:04

伟大的抗美援朝精神永垂不朽!

原野

仿制前苏联波波沙冲锋枪。

种花家

如果不是Ai写的,那可以去看谁是最可爱的人一文,里面有标准的答案。就像烈士陵园里容得下孩子们快乐的玩耍一样,没有个人矫情只有看着孩子微笑

用户13xxx58

水连珠,波波沙,捷格加廖夫,郭留洛夫,莫洛托夫,是中后期志愿军轻武器

天下无鱼

岁月如歌,如今的和平是老一辈用命拼出来的。善待身边的国人吧!这片土地的人活着都不容易!