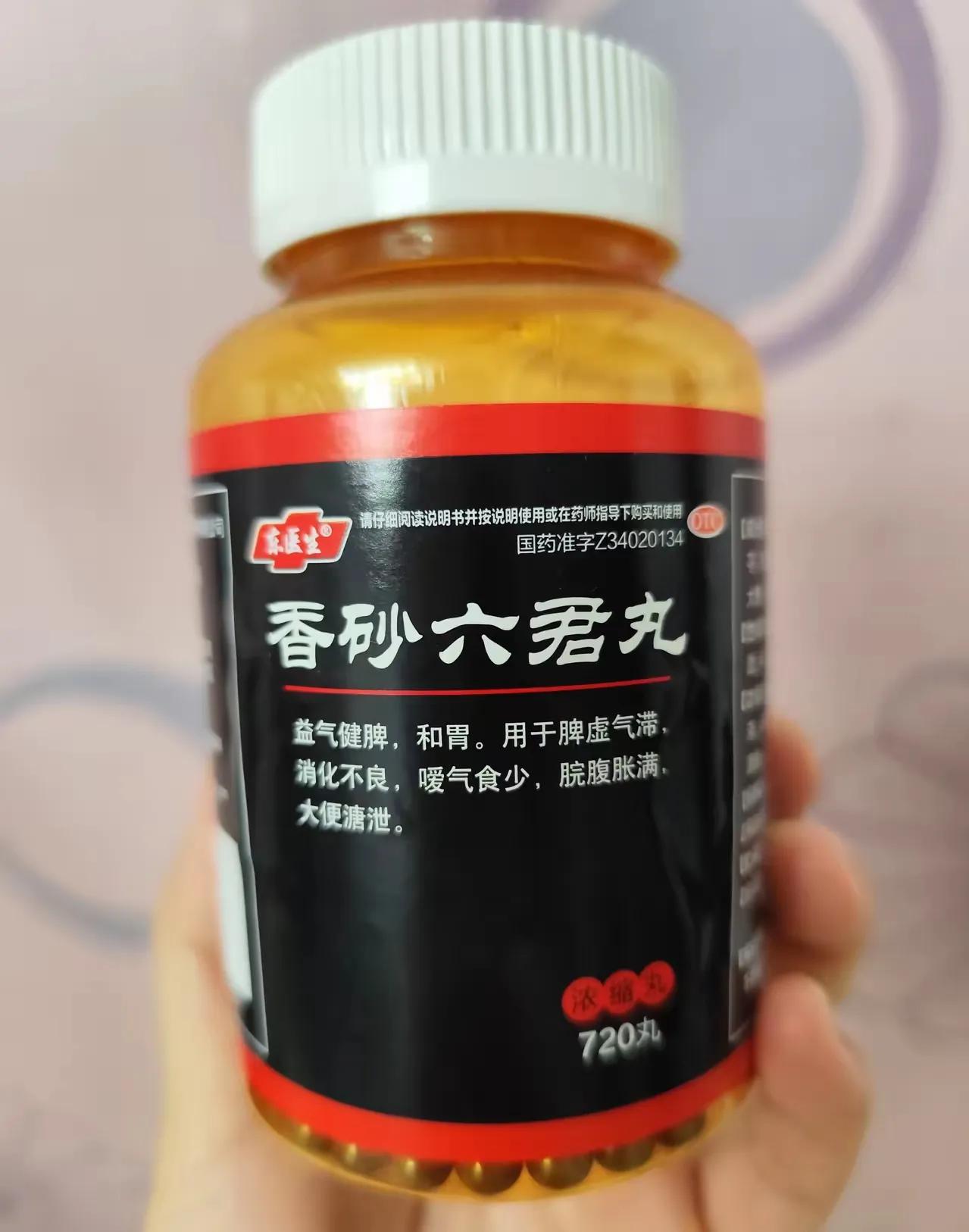

中医“脏腑通调”智慧:疏肝先通肠、清心先清肠、健脾先利膀胱的深层逻辑 中医治病从不局限于“头痛医头、脚痛医脚”的表层思维,而是遵循“脏腑相联、气血互通”的整体观,通过调节关联脏腑功能,从根源化解病症。其中“疏肝先通大肠、清心火先清小肠、健脾先泄膀胱”的治法,正是基于脏腑间的生理关联与病理影响,精准切入的经典思路,具体原理如下: 一、疏肝先通大肠:解“气机郁滞”之困 中医理论中,肝与大肠存在“经络相连、病理互扰”的密切关系。肝主疏泄,负责疏通全身气机,保障气血运行通畅;大肠主传导,通过排泄糟粕,维持体内“清浊分离”的平衡。 若大肠传导失常,宿便滞留、糟粕瘀堵,体内毒素无法排出,会直接阻碍气机流通——就像管道被堵塞,上游的“肝气”难以顺畅疏泄,进而引发肝气郁结。此时人多表现为情绪易怒、胁肋胀痛、胸闷不畅,即便用疏肝药,也会因“下游不通”而效果受限。 因此,疏肝前若见大肠不通,需先以润肠通便之法(如用麻子仁、郁李仁等)清理肠道、排出毒素,打通气机运行的“下游通道”,肝气才能顺利疏泄,郁结之症自然缓解。 二、清心火先清小肠:断“心火下移”之路 心与小肠在中医里属“表里关系”,二者通过经络相通、功能互补——心主血脉、主神志,小肠主受盛化物、泌别清浊,尤其负责将体内多余水液转化为尿液排出。 心属火,若心火过旺(如长期熬夜、情绪焦躁引发),除了表现为心烦失眠、口舌生疮、舌尖红赤等“上火”症状,多余的火气还会顺着经络“下移”至小肠,导致小肠“泌别清浊”功能失常。此时热邪滞留小肠,会随尿液排出时引发尿黄、尿痛、小便短赤等问题,形成“心火下移小肠”的病理状态。 若仅单纯清心火(如用莲子心、黄连),未清除小肠内的郁热,残留的热邪仍可能反扰心脏,导致心火反复。因此需先以清热利尿之品(如瞿麦、车前子、滑石)清利小肠,通过小便将肠道热邪排出,切断“心火下移”的路径,再清心火才能事半功倍,从根本上缓解症状。 三、健脾先泄膀胱:除“水湿困脾”之阻 脾与膀胱的关联,核心在于“水湿代谢”的协同作用。脾主运化,尤其负责将体内水液转化为“津液”输布全身,是水湿代谢的“源头枢纽”;膀胱主气化、司排泄,通过自身气化功能,将脾运化后多余的水液转化为尿液排出体外,是水湿代谢的“下游出口”。 若膀胱气化失常(如外感寒湿、肾气不足导致),水液无法正常排泄,会导致水湿在体内滞留,进而“反困脾土”——就像下游排水口堵塞,上游的水无法排出,会淹没“脾”这个“枢纽”,导致脾的运化功能减弱。此时人多表现为腹胀、食欲不振、大便稀溏、肢体沉重,即便用健脾药(如白术、党参),也会因水湿阻碍而难以发挥作用。 因此,健脾前若见膀胱排水不畅,需先以利水渗湿之法(如用茯苓、泽泻、猪苓)促进膀胱气化,打通水湿排泄的“下游出口”,让滞留的水湿顺利排出。如此一来,脾不再受水湿困扰,运化功能自然恢复,健脾效果也会更稳固。 整体而言,这三种治法的核心逻辑,都是抓住“脏腑功能互联”的关键,通过调节“关联脏腑”的功能,清除病症的“诱因”或“阻碍”,最终实现“靶脏腑”的功能修复,体现了中医“整体调理、标本兼顾”的治病智慧。

用户10xxx33

[哭笑不得]

用户10xxx33

[哭笑不得]