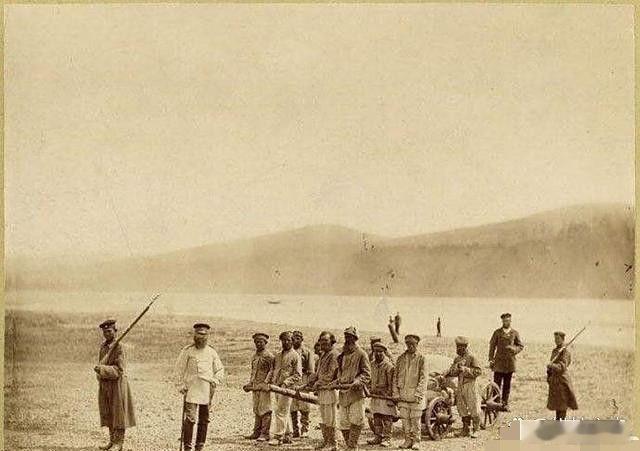

晚清时期,施刑场面惨不忍睹,三名犯人被处以“阉流刑”,这种刑罚残忍至极,不少犯人宁愿接受直接处决,也不愿意遭受如此折磨。

晚清那会儿,有这么一种刑罚,叫“阉流刑”。听名字就够瘆人的,但它的残忍,远不止字面意思那么简单。它不是让你立刻死,而是把你从一个“人”变成一个“物件”,然后扔到天涯海角,让你在无尽的屈辱和痛苦中慢慢烂掉。

这种刑罚,可以说是专门为“斩草除根”设计的。 清朝那会儿,谋反、叛乱是大罪,一人犯事,全家倒霉。成年男丁,基本都是一个“斩”字没跑。但问题来了,家里那些三四岁、还没记事的小娃娃怎么办?直接杀了?显得朝廷不“仁慈”。流放充军?小胳膊小腿的,路上就折腾没了。

于是,一个阴毒的法子就出台了:先把这些孩子关进刑部大牢,像养牲口一样养着。不教他们读书识字,也不让他们见什么世面,就在那暗无天日的牢房里,熬到十六岁。

十六岁,一个少年刚刚对世界有点懵懂的认识,觉得人生或许还有点盼头的时候,真正的噩梦才刚刚开始。朝廷会派来专门的“匠人”,对他们施行宫刑。

说到这儿你可能觉得,这不就是太监吗?不一样,完全不一样。宫里的太监,那是内务府管的,手艺好的师傅,好歹还讲究个“留条活路”。毕竟太监将来还要伺候主子,弄死了没法交代。但刑部执行的“阉流刑”,目的只有一个:让你活,但要活得不如死。 根据史料记载,乾隆早年,刑部自己那几个“匠人”手艺潮,经常把人弄死。后来没办法,才让内务府的师傅来代劳,但明确规定,不准再多招人,就那几个人,忙不过来也得干。

想象一下那个画面。三个十六岁的少年,可能他们自己都记不清父亲是因为什么“大逆不道”的罪名被杀的。他们在牢里长了十几年,对外面的世界一无所知,唯一的念想可能就是“活着出去”。结果,等来的不是自由,而是冰冷的刀子。

没有麻药,没有消毒,只有几个壮汉死死按住手脚。那种撕心裂肺的疼痛,足以让任何一个铁打的汉子崩溃。但最可怕的,是疼痛过后的那种空洞和绝望。你从此不再是一个完整的男人,你的身体被永久地 mutilate,你传宗接代的根被彻底斩断。对于一个生活在传统宗法社会的人来说,这比杀了他还难受。 这意味着,你这一脉,到你这里,就彻底断了。

这只是开始。手术之后,稍作“休养”,这些身体和精神都遭受了毁灭性打击的少年,就会被押上囚车,踏上漫漫的流放之路。目的地,通常是东北、西北或者热河这些极度苦寒的边疆。他们的身份,是“发往军前为奴”,说白了,就是给那些驻守边疆的八旗兵当一辈子奴隶。

边疆的生活是什么样的?清朝驻防边疆的部队,需要大量劳动力去干最苦最累的活:种地、放牧、修城墙、盖营房、采石头。这些活,都由这些奴隶来干。他们吃的是最差的猪食,穿的是破烂的囚衣,住的是透风的窝棚。每天从天不亮干到天黑,稍有懈怠,就是一顿毒打。

边防的士兵,常年驻守在荒凉之地,性情大多暴躁。这些被“阉割”过的奴隶,在他们眼里,连人都算不上。打骂、虐待是家常便饭。史料里说,大部分被发配为奴的人,基本上两到三年内就会在无尽的折磨中死去。

现在回头再看那三个被处以“阉流刑”的犯人。他们失去了尊严,失去了未来,失去了作为人的基本权利。他们的存在,只是为了给别人当牛做马,直到生命的最后一刻。在那种环境下,每一天的日出,可能对他们来说,都意味着新一轮的痛苦。

所以,为什么很多犯人宁愿挨一刀,直接被斩首,也不愿意受这个罪?

因为斩首,痛苦只是一瞬间。死了,就什么都不知道了。家人或许还能偷偷收个尸,留个全尸下葬。而“阉流刑”,是把你的痛苦拉长到你生命的每一分每一秒。 它不仅毁了你的肉体,更彻底碾碎了你的精神。它让你清醒地看着自己是如何一点点被磨灭,最后变成一具没有灵魂的行尸走肉。

这种刑罚背后,反映的是封建帝王那种深入骨髓的恐惧和控制欲。他们害怕任何可能威胁到统治的力量,所以不仅要消灭对手的肉体,还要从根子上铲除他们家族的未来。“灭门”,才是这种刑罚最核心的目的。

咱们今天生活在法治社会,很难想象那种把“株连”和“酷刑”写进法律的时代。我们讲究罪责自负,讲究人格尊严,讲究人道主义。回头看这段历史,会觉得无比荒诞和残酷。

但历史就是这样一面镜子,它照见了过去的野蛮,也让我们更加珍惜今天的文明。当我们讨论法律的公平与正义时,不妨想想那三个在晚清刑场上面临“阉流刑”的少年。他们的无声哀嚎,或许是对我们今天所拥有的一切,最有力的注脚。