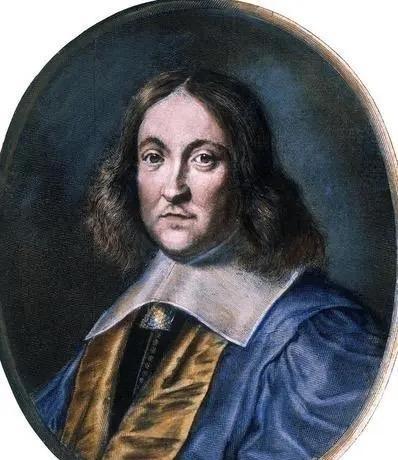

1637年,法国一名叫费马的律师提出了一个数学猜想,然后在空白处写道:“我有一种完美的证法,因空白太小,写不下!”可直到350年后,牛津大学的教授安德鲁才完成该猜想的验证。 1637年,一个叫皮埃尔·德·费马的法国律师,在书的空白边上随手写下了一句话,他说自己有个“绝妙的证明”,可惜地方太小写不下。 就这么一句话,开启了数学界三百多年的漫长征途。直到三百五十多年后,英国数学家安德鲁·怀尔斯才终结了这个猜想,用的却是一篇长达130页的论文。 这巨大的反差简直让人好奇,到底什么是“证明”?是费马脑海里那道灵光一闪,还是怀尔斯手里那座用几代人智慧搭建起来的理论大厦? 费马大定理的故事,正好让我们看清,数学真理的诞生,从来不是一个人的独角戏,而是一场跨越世纪的集体创作。 费马和怀尔斯之间,隔着的不仅仅是时间,更是数学这门语言本身翻天覆地的变化。费马那个年代的数学工具箱还很朴素,所以他那句“写不下”,很可能不是一句玩笑,而是一种真切的无奈。 他或许真的抓住了问题的核心直觉,却没有一套能把它讲清楚、说明白的“语法”。 这套“语法”有多复杂?看看怀尔斯就知道了。他的证明建立在现代数学的深厚地基上,像椭圆曲线、模形式这些核心工具,在费马的时代根本就不存在。 就算费马当时真有什么天才想法,想把它“翻译”成今天数学家能看懂的语言,那工程量也绝对小不了。 怀尔斯自己的经历就是最好的例子。1993年他第一次公布那两百页的证明时,一个审稿人发现的微小漏洞,居然让他和自己的学生理查德·泰勒花了整整一年多才补上。 这说明现代数学对“严谨”的要求有多苛刻,每一个链条都必须绝对牢固。而这个标准,本身就是几百年智慧积累下来的。 所以,把所有的光环都给怀尔斯一个人,其实有点不公平。他的成功,恰似立于巨人之肩。不,并非单一个体,而是伫立在一长串巨人垒起的高度之上,借前人之力成就自我辉煌。 他只是这场跨越了三个半世纪的智力接力赛中,跑最后一棒的那个人。 这个为他准备了三百多年的“装备库”里,宝贝可太多了。数学巨匠欧拉最早啃下了n=3和n=4这两个硬骨头,给了后人一个出发点。 后来,像柯西、库默尔这些大神们轮番上阵,虽然没能直捣黄龙,却在沿途开辟了“代数数论”这样全新的领域。 转折点竟自一个令人始料未及的方向悄然而至,它如暗夜中骤起的闪电,毫无征兆,却足以扭转一切既定轨迹,让前路陡然转向未知。 日本数学家谷山丰与志村五郎提出一则猜想,宛如在两座遥不可及的数学孤岛间,搭建起一座沟通的桥梁,将原本互不相关的两个数学领域紧密相连。 后来,弗雷和里贝特的工作,又精准地把费马这个古老的问题,和这片新大陆连了起来。路线图一下子清晰了。 怀尔斯把自己关起来七年的秘密研究,本质上就是把这些散落在历史长河中的智慧珍珠,串成一条完整的项链。 现在回头看,我们或许该问一个更有意思的问题:费马猜想最大的价值,真的是在1995年被画上句号的那一刻吗?还是它作为一个“未解之谜”存在时,所催生出的一切? 费马那句云淡风轻的笔记,就像一张邀请函,勾引着一代代最聪明的大脑投入其中。而在这条路上捡到的“宝贝”,价值可能远远超过终点本身。 可以说,费马猜想这只“老母鸡”,自己不下蛋,却刺激着整个数学界孵出了一窝又一窝的金蛋。 而且,故事还没完呢。怀尔斯的证明本身,又引出了新的问题。直到今天,数学家们还在寻找一个更简洁、更漂亮的证法。 这才是科学最迷人的地方:一个问号被拉直,往往会引出更多的问号;一个句号的落下,其实是下一个逗号的开始。 说到底,费马那道一闪而过的“思想闪电”,点燃了一场长达三个半世纪的智慧之火。而怀尔斯,则是那个最终将这团火焰锻造成宏伟“理论巨塔”的人。 后来,菲尔兹奖委员会为怀尔斯颁发了一块特殊的银质奖章,那不仅是给他的荣耀,更是对这场漫长而伟大的集体探索的最高致敬。 信息来源:费马大定理 (数学定理定律)_百科(抖音百科)