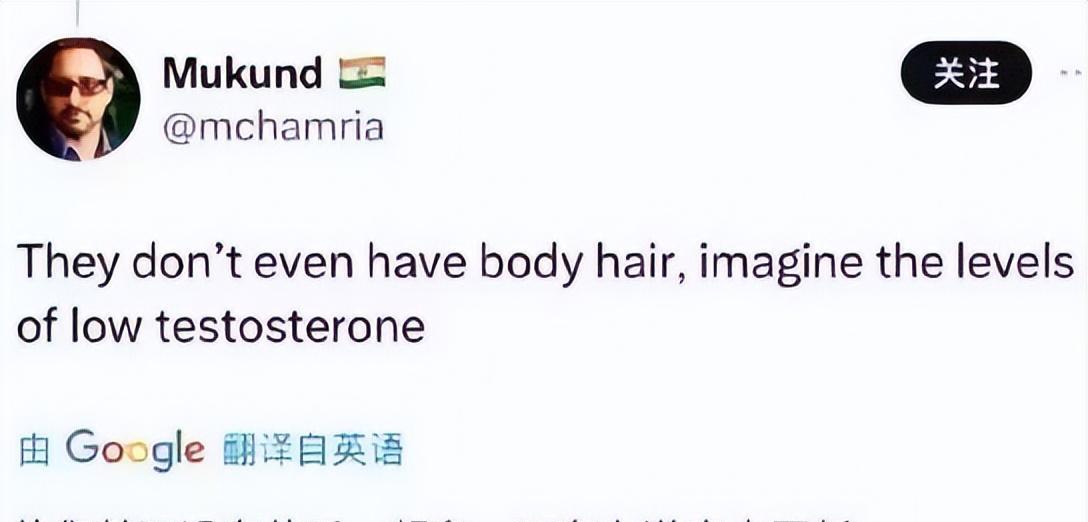

印度人在TikTok上嘲笑中国男人: “睾酮素水平低,连胡子和体毛都不怎么长!”相关话题在24小时内,也迅速登上印度推特趋势榜。 这波操作来得太快,就像一场突然席卷社交媒体的沙尘暴。 24小时内,“中国男性睾酮素低”的话题从TikTok一路炸到印度推特趋势榜,成了跨国界的热门谈资。 事情得从一条TikTok视频说起。 7月12日下午,一个名叫拉杰·夏尔马的印度博主上传了一段视频,镜头里他指着自己浓密的络腮胡,又翻出几张中国男明星的照片,笑着说了一番话: “看看他们,皮肤光滑得像剥了壳的鸡蛋,连胡子都长不出来!听说中国男人睾酮水平低,难怪连体毛都稀稀拉拉。” 视频配了夸张的音效和字幕,短短几小时播放量破百万。 这还没完,随着视频被印度网友疯狂转发,推特上开始涌现类似话题,#ChineseMenLowTestosterone(中国男性睾酮低)的标签像野火一样蔓延,7月13日凌晨直接冲上印度地区趋势榜前五。 有印度网友晒出健身照片,配文“这才是高睾酮的象征”,还有人翻出中国古装剧剧照,调侃“连历史剧里的将军都没胡子”。 但矛盾很快升级,几个小时后,中国网友开始反击。 有人搬出《英国医学杂志》的研究数据,显示中国成年男性的平均睾酮水平与印度男性并无显著差异;还有人反讽:“原来判断男子气概的标准是体毛?那猩猩应该是地球霸主。” 更有人直接甩出中国运动员吕小军、苏炳添的训练视频,配文:“需要看看什么叫力量与速度吗?” 为什么一句“睾酮低”能引爆舆论? 首先得说,这波操作精准踩中了两个国家的“敏感神经”。 在印度,胡子与体毛长期被传统媒体塑造成“阳刚之气”的象征,宝莱坞明星也常以浓密胡须彰显男性魅力。 而中国近年来对“小鲜肉”审美的争议本就不断,一部分人对外貌“阴柔化”现象抱有焦虑。 印度网民的调侃,恰好撞上了中国网友对刻板印象的反感,更关键的是,社交媒体的算法在中间“浇了一桶油”。 TikTok和推特的热门推荐机制偏好争议性内容,越是带有民族情绪、性别对比的话题,越容易被推送至更多人面前。 一条原本可能沉没的视频,因为触发了“中印比较”这个敏感点,瞬间被放大成全民议题。 但这里有个容易被忽略的事实:睾酮水平与体毛多少并非绝对正相关,遗传、饮食、环境因素都可能影响毛发生长。 比如东亚人群的AR基因(雄激素受体基因)对睾酮的敏感度较低,导致体毛相对稀疏,但这不代表激素水平低下。 印度网民的单方面判断,其实暴露了科学认知的局限性。 如果回顾近几年中印网络空间的摩擦,会发现这类“隔空互嘲”并非首次。 2020年边境冲突后,印度民间曾掀起“卸载中国APP”运动;2022年又有印度网友批评中国电竞选手“缺乏男子气概”。 每一次争议,表面是文化差异,实则是民族情绪与政治氛围的延伸。 尤其值得注意的是,印度年轻网民群体正通过贬低他国男性气质,试图重构自身民族自信。 印度社会长期受殖民历史影响,部分人潜意识里将“体毛旺盛”“肌肉发达”视为西方认可的男性标准,并通过与中国对比寻求优越感。 这种心态混合着社交媒体上的浮躁气息,最终演变为一场看似无聊却意味深长的骂战。 面对挑衅,中国网民的回应呈现出有趣的分层。 初期以情绪化对抗为主,比如用“印度人均GDP不到中国的1/5”等数据反呛;但随后逐渐转向理性科普。 微博用户“生物博士柯岩”发布长文,详细解释睾酮测量的国际标准,并指出:“中国举重运动员占旭刚的睾酮水平远超常人,但人家照样没留大胡子。” 这种转变背后,其实是中国年轻一代在跨国网络争论中的成长,他们开始懂得用数据拆解偏见,用文化比较代替纯粹辱骂。 当然,也有部分人陷入另一个极端——反过来嘲讽印度种姓制度、卫生问题,但这种“互黑循环”显然无助于真正对话。 事实上,这类争议很难有真正的胜利方,印度网民赚了一波流量,中国网友宣泄了情绪,但双方对彼此的理解并未加深。 真正受益的可能是社交平台——争议推高了用户活跃度和广告曝光量。 值得反思的是,在全球化时代,人们是否太容易陷入“标签化认知”?用胡子多少判断男性气质,用个案代表整个群体,这种思维模式本身就有问题。 中国男排运动员江川曾在采访中说过:“竞技体育看的是成绩,不是胡子。” 或许,在网络争论之外,更需要这种基于事实的冷静声音。 如今,这场风波已逐渐平息,但下一个“睾酮素争议”或许正在某个角落酝酿,社交媒体的放大效应不会消失,民族情绪也随时可能被点燃。 但如果能多一点科学求证,少一点跟风玩梗,至少能让网络环境少些戾气——毕竟,判断一个人乃至一个国家的价值,从来不该由胡子密度来决定。

逸先生

世界上睾酮最高的不就是东亚和印巴,不去嘲笑睾酮最低的白人?印度这是被殖民久了……

用户13xxx04 回复 09-30 15:37

跪久了站不起来了

一树随风

又不是牲口,长那么多毛干嘛,冬季保暖啊!?

用户45xxx35

进化不到位体毛才多,尤其是臭烘烘的和野生动物一样

杠王

长多了好方便去强暴摩托车排气管及蜥蜴?

大漠狂客

中国网友们现在连那个什么叫就影响种庄稼的事都无聊的上心了吗?[吃瓜]

用户14xxx32 回复 10-03 23:46

其实就跟你在UC发评论一样一样的[滑稽笑]

用户14xxx85

国内的男明星确实是太娘化了,该整顿!

老K

打一仗吧

大中消息

抗美援朝战争时期打的阿三哇哇叫,没有睾酮素是支撑不了那么强大的爆发力的,咱们中国爷们儿就是有种!

长长的北极

[墨镜]咋不跟毛多的猩猩比

用户11xxx26

好好看看奥运会的奖牌榜吧。

LGJ

体毛的多少表明进化的程度

飞翔

62 年印度有没有种

用户68xxx81

打一仗吧!