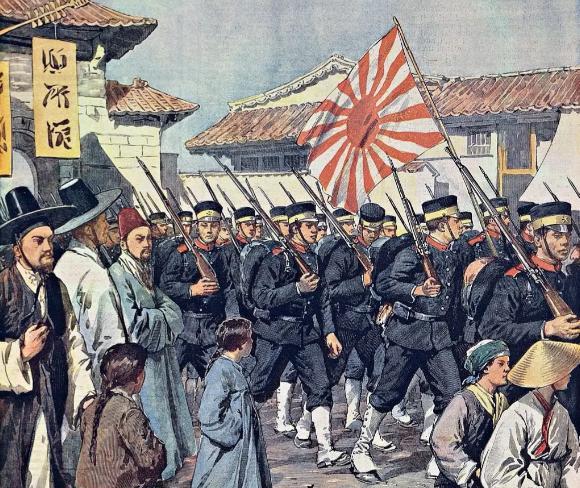

满清为啥内战内行,外战外行?因为战略优先级不同,民变内乱如剖心,对内镇压关系到满清生死存亡;割地赔款如断指,对外战争只与利益有关。 自入关以来,满清统治核心始终围绕着维护满人特权与压制汉人反抗而展开。这种统治焦虑,深刻塑造了满清战略选择:国内起义直接威胁政权存续,而外部侵略却被视为可妥协的权益损失。 乾隆帝在《御制十全记》中自诩“十全武功”,却对马戛尔尼使团带来的科技革新嗤之以鼻,正是因为主动选择停滞,导致科技革命的种子无法在中国生根发芽。 一旦认为打不过列强,满清就会迅速滑跪。两次鸦片战争,清军伤亡不到1万人,就选择了投降,保存实力以围剿农民起义。但战争赔款却未触动八旗贵胄和皇室内帑分毫,而是全部转嫁给了民众。 为了支付战争赔款,满清推行“厘金制度”,在原有田赋基础上加征商贸税。1853年,扬州首创的“厘金”,最初仅针对米行征收1%的“过境税”,但到1862年已演变成全国性“万税锁链”。 第二次鸦片战争,英法联军攻占北京,咸丰帝仓皇北狩,却仍指示江南江北大营,不惜一切代价全力围攻太平天国。清廷在《北京条约》中割让九龙、增开商埠,却将条约签署称为“暂事息兵以剿发逆”。 洪秀全以“拜上帝教”动员底层民众,提出“有田同耕,有饭同食”的平等纲领,直接挑战满清统治合法性。为此,清廷不惜启用曾国藩、李鸿章等汉臣组建地方武装,甚至默许湘军、淮军形成地方割据势力。 这场浩劫使江南人口损失超7000万,其破坏力远超战争本身,但清廷却认为“铲除心腹之患”远胜于“保全疆土”。这种“防汉甚于防洋”的策略,本质是将政权存续置于民族利益之上,不惜以整个民族的血肉和未来作为抵押,换取苟延残喘。 驻防八旗享有优厚待遇,其军事行动经常以绿营为前驱,自身则负责压阵,类似于督导队。八旗驻防全国要地监视汉人,绿营分散驻扎防范民变,这种制度在应对小规模叛乱时效果显著,却无法组织近现代战争所需的大规模机动兵团。 甲午战争爆发,在光绪帝及帝党看来,日本不仅是外患,更是可以用来削弱李鸿章淮系势力的工具。所以,甲午海战就变成了一场“用日本消耗李鸿章”的危险游戏。 这种算计使得清廷在对日作战上既强硬又敷衍,既要李鸿章全力作战,又不愿给予全力支持。在弹尽粮绝之后,北洋水师最终全军覆没,水军官兵中的领导层几乎全部自杀殉国。 但战后清算却将政治斗争的荒谬推向了高潮,英勇殉国的丁汝昌被抄家,许多海军将领的家属被下狱或发配,目的就是避免汉人出现英雄群体,建立英雄叙事体系。不仅寒了将士之心,更让满清政治道德彻底破产。 技术革新方面,满清统治者的态度充满矛盾。既要引进洋枪洋炮镇压民众,又恐惧技术扩散动摇其统治基础。雍正曾严谕“火器乃国之利器,不可轻示于人”,乾隆更是将平准噶尔所使用的“红衣大炮”封存禁用,以防汉人掌握。 洋务运动,曾国藩创办安庆内军械所,宗旨却是“师夷智以造炮制船,可剿发逆,可勤远略”。李鸿章创建的江南制造局更加魔幻,其生产的仿林明敦步枪和快利步枪,竟然因为惧怕装备汉人军队而限制配发。 这就是满清统治者哲学——宁与友邦,不予家奴!但越是强化对内控制,就越是需要对外妥协;越是依赖妥协维持政权,就越是会加速内部统治基础的瓦解。 其实,清廷并非缺乏“血战到底”的勇气,而是将其视为统治工具,而非民族信念。当镇压太平天国可延续王朝寿命时,他们不惜玉石俱焚;当列强入侵仅威胁主权时,他们选择割肉饲虎。 这种精于算计而拙于大义的统治哲学,最终让百年沉沦的账单上,每一页都写着满清的无耻与龌龊!

用户10xxx34

清朝政府是中国与西方扩大新举科技的罪魁祸首利用以汉治汉,以日治汉,导阴谋,迟滞了中国新兴科技的发展,从而曰满州国也是日,入侵中国,的刽子手。