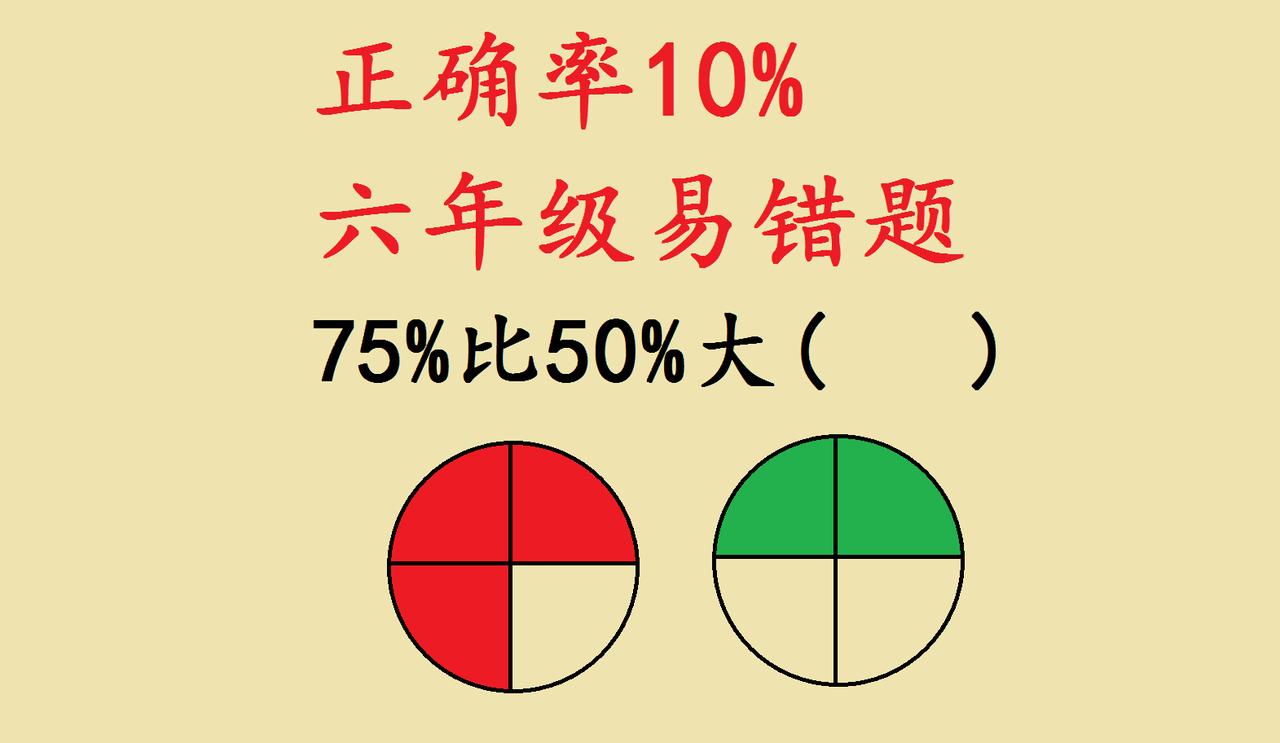

以学习方式变革,撬动义务教育育人方式转型 2022年版义务教育课程标准对各学科典型学习方式的建构,犹如为不同学科绘制了“学习蓝图”,既彰显了学科特质,更以“实践化、探究化、综合化”的共同取向,推动义务教育从“知识传授”向“素养培育”的深层转型。 一、学科特质:学习方式的“个性化”表达 不同学科的知识属性与育人目标,决定了其学习方式的独特性。 - 语文以“语文实践活动”为主线,通过“学习任务群”将阅读、写作、口语交际等能力整合起来。比如围绕“家乡文化”主题,设计“采访家乡老人→撰写民俗故事→编排小型话剧”的任务链,让学生在真实的语言运用场景中提升语文素养,摆脱“孤立学知识”的困境。 - 数学依托“观察、猜测、实验、推理”等方法,引导学生从“解题”走向“解决问题”。像探究“三角形内角和”时,学生通过测量不同三角形的角度、撕拼角的实践、代数推理等多元方式,不仅掌握“180°”的结论,更经历“猜想—验证—归纳”的数学思维过程。 - 英语聚焦“多感官参与的语言实践”,通过“感知、模仿、交流”等方式搭建语言运用的桥梁。例如学习“节日文化”时,学生用角色扮演还原节日场景、用小组展示分享节日习俗,在沉浸式体验中自然习得语言,而非机械记忆单词和语法。 二、共同取向:学习方式的“素养化”升级 尽管各学科学习方式各具特色,但背后涌动着一致的育人逻辑,指向学生核心素养的培育。 (一)实践成为学习的“主阵地” 从地理的“野外考察”、劳动的“项目实践”,到历史的“编演历史剧”、科学的“技术与工程实践”,实践被置于学习的核心位置。以劳动学科为例,学生围绕“校园绿植养护”项目,经历“设计养护方案→分组实施浇水、施肥→观察植物生长并改进方法”的过程,在“做中学”中不仅掌握劳动技能,更养成责任意识与问题解决能力——这种“实践中的学习”,让知识不再是书本上的“静态符号”,而是转化为学生能运用的“动态能力”。 (二)探究成为思维的“发动机” 数学的“分析与解决问题”、科学的“提出假设—搜集证据—得出结论”、信息科技的“真实问题驱动探究”,都将“探究”作为激活思维的关键。比如科学课探究“电磁铁磁力大小的影响因素”,学生要自主提出“线圈匝数、电池数量是否影响磁力”的问题,设计对比实验,分析数据得出结论——整个过程中,学生的批判性思维、逻辑推理能力被充分调动,真正实现“思维的生长”。 (三)综合成为育人的“新视角” 道德与法治的“议题式、体验式、项目式”学习,艺术的“表现、创造、融合”实践,都突破了“单一学科”的边界。以道德与法治学科的“家乡发展”项目为例,学生既要通过“社会调查”了解家乡经济(属于劳动与社会领域),又要结合“历史遗址考察”认识家乡文化(关联历史学科),还要用“数据分析”呈现家乡变化(运用数学方法)——这种跨学科的综合学习,让学生以“整体化视角”认识世界,培养出适应复杂现实的综合素养。 课程标准对学习方式的建构,本质是一场“学习革命”的先声:它让学习从“课堂里的被动接受”,转变为“真实场景中的主动建构”;让学科从“孤立的知识模块”,转变为“素养培育的立体场域”。当各学科都以富有特质又指向素养的方式组织学习时,义务教育的育人方式便真正迈向了“以学生为中心、以素养为导向”的新境界。