1943年,赫鲁晓夫儿子被判枪决,他为救儿子竟两次向斯大林下跪,尊严尽失,但最终儿子依旧被枪毙,赫鲁晓夫悲痛欲绝,他下定决心要报复斯大林! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1943年的莫斯科依旧笼罩在战争的阴霾之中,火车站的汽笛与前线的炮声交织,仿佛整个国家都在铁与火的轰鸣里挣扎,就在这样一个时刻,尼基塔·赫鲁晓夫的人生遭遇了最沉重的打击。 战争的残酷让无数家庭失去亲人,可他的痛苦却因身份与命运的交错而更显深刻,作为苏联未来的领袖,他曾经是意气风发的布尔什维克干部,可作为父亲,他却眼睁睁看着自己唯一的长子走向刑场。 那一段历史,不仅是一场家族悲剧,更成为他此后政治抉择中挥之不去的阴影。 赫鲁晓夫出生在乌克兰的一个矿工家庭,童年时他背着书包走进学校没几年就被迫辍学,转而进入矿井推着沉重的矿车,煤尘呛得他眼泪直流,手上满是老茧,但正是这种艰苦环境锤炼了他日后百折不挠的性格。 他靠着自学识字记账,逐渐被党组织吸收,走上了革命的道路,从一个工厂技工到地方干部,再到莫斯科的市委书记,他一步步依靠忠诚与勤奋攀上高位。 战争爆发后,他作为政委穿着厚重的军大衣出现在前线,督促士兵修筑战壕、分发口粮,他的身影遍布最危险的阵地。 而他的儿子列昂尼德,却是完全不同的性格,从少年时代起就喜欢冒险,酷爱枪械与飞行,射击场上常常笑着把玻璃瓶击得粉碎,成年后进入空军,成为驾驶战斗机的飞行员,在蓝天之上享受速度与危险带来的刺激。 可他的桀骜也让他屡次触碰纪律红线,酗酒、滋事,甚至在一次醉酒后射杀了同僚,这种严重过失本该受到严厉惩罚,但因为父亲的多方周旋,他得以转入前线服役,用鲜血赎罪。 1943年初春的某个清晨,列昂尼德驾驶的战机在激烈的空战中被击中,失事坠落在德军控制区,几天后,德国的传单飞落在苏军阵地之上,上面印着列昂尼德与德国军官握手的照片,衣着整洁,面带微笑。 对前线将士而言,这是极大的羞辱,苏联军队需要的是宁死不屈的英雄,而不是一个投降的“叛徒”,那些传单随风飘舞,像是锋利的刀子刺入了赫鲁晓夫的心。 消息很快传回莫斯科,列昂尼德被俘后不久,又因涉嫌与敌方合作而遭到怀疑,对苏联最高层而言,这不仅是个人的失误,更是国家颜面的丢失,斯大林在文件上批注“必须严惩”,冷酷的字迹仿佛提前宣判了结局。 赫鲁晓夫从前线匆匆赶回,日夜守在克里姆林宫的走廊里,希望能挽回儿子的命运,他的双膝一次次触碰地毯,他的双手一次次揪住那扇厚重的门。 他不是政委、不是政治局委员,而是一个痛苦到极点的父亲,然而权力的冷漠注定了结果,斯大林始终不为所动,留下的只是冷冰冰的法律与纪律。 数日后,清晨的刑场上,冰雪尚未融化,列昂尼德被押解至木桩前,几声短促的枪响回荡在荒野,他的名字也随之从官方记录中被抹去,甚至连一块墓碑都未留下,只剩下草丛里飘摇的尘土。 赫鲁晓夫后来得到了一件遗物,那是一张写着保证戒酒的纸条,字迹凌乱,却显得格外讽刺,父亲颤抖着手抚摸那张纸,眼泪无声地滑落,他的心像被撕裂开一道口子,从此无法愈合。 这样的屈辱与痛苦,赫鲁晓夫只能深埋在心底,他依旧在前线履职,依旧在党内会议上发言,依旧表现出忠诚与坚毅,但在沉默的外表下,复仇的火焰早已点燃。 1953年,斯大林去世,整个国家陷入权力更迭的动荡之中,赫鲁晓夫凭借手腕与耐心逐步掌握主动,他甚至亲手销毁了列昂尼德的档案,以抹去儿子留下的污点。 夜晚的书桌上,他常常独自端详儿子的旧照片,那张年轻的面孔让他难以释怀。 终于,在1956年的苏共二十大上,他登上讲台,面对全体代表连续讲了四个小时,控诉斯大林的错误与罪行,那一刻,他不仅是在清算政治上的对手,更是在替自己与儿子讨回迟来的公道。 随着报告的公布,苏联的街头响起铁链声,工人们拉倒了斯大林的雕像,尘土飞扬中仿佛回荡着赫鲁晓夫心底积压十余年的怒吼。 几年后,斯大林的遗体被移出列宁墓,重新安葬在克里姆林宫墙外,这既是政治上的分割,也是私人复仇的完成。 历史往往记住的是政治家的选择,却容易忽略父亲的泪水,赫鲁晓夫用一生完成了对斯大林的报复,但无论怎样的胜利,都无法抹去那个清晨枪声带来的裂痕。 那跪倒在地的身影,既是父亲的屈辱,也是一个时代的缩影,政治的冷酷与亲情的温热在此碰撞,留下的是永远无法愈合的伤口,也让后人看到,在铁血与权谋背后,历史同样写满了无声的悲剧。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:人民网——赫鲁晓夫为何揭批斯大林个人崇拜:为赫氏儿子报仇

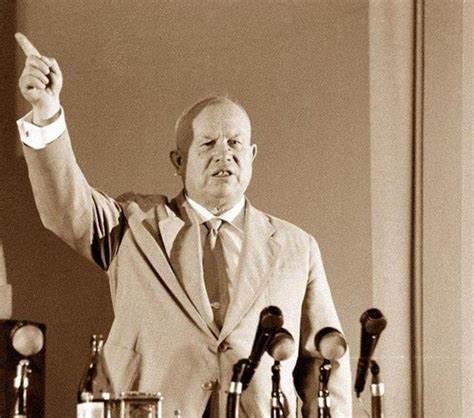

![突然觉得泸州和重庆的地图好像[呲牙笑][呲牙笑]据说抗战时期泸州经常被日本飞机当](http://image.uczzd.cn/7948206300215149797.jpg?id=0)