1973年,考古人员在陕西三原,发现了李渊堂弟李寿的墓地,走进墓室之后,有一座体积庞大的石龟,让考古人员惊叹不已。掀开龟壳,下面竟刻了1071个字,一段秘密过往就此揭开! 在陕西三原那片黄土地下,埋藏着一个唐朝皇亲的秘密。1973年,一场普通的田间灌溉,意外戳破了千年尘封,露出一座古墓。墓室里,一只巨石龟镇守着入口,龟壳下密密麻麻的字迹,藏着李渊堂弟李寿的荣辱一生。那些字,到底在说些什么? 李渊起兵太原,推翻隋朝,建立大唐,那时候李寿作为李渊的堂弟,早早就站了队。他生在隋开皇十九年,也就是公元577年,陇西李氏出身,家族里出过不少官员。武德元年,李渊称帝,李寿跟着南征北战,帮着收复河东地盘,封了淮安郡公,管着地方兵马。那些年,天下还没完全平定,各地义军四起,李寿带兵打了几仗,勉强算有点功劳。可他的军旅生涯,说实话,不算太亮眼。史书上记着,他在边关对突厥时,部队吃过大亏,全军覆没不说,自己还被俘了,得靠赎金才换回来。 武德三年,他病逝长安,享年54岁,追封淮安靖王,位列司空、上柱国。按唐初规矩,皇亲墓葬得隆重,三原这地方离关中核心近,又是李氏祖籍,选这儿下葬,正合适。墓里规格高,圆锥形封土堆,下面是长斜坡墓道,带五个天井,甬道上装石门,墓室长3.8米、宽3.95米。这样的布局,体现了初唐对皇族身后事的重视,也反映出那个时代对家族荣耀的追求。 1973年春天,三原县焦村一个生产队,农民浇地时,地表突然塌了下去。坑里黑乎乎的,砖石隐约可见,当地干部赶紧上报文物部门。陕西省博物馆和文物管理委员会接手,组织队伍去清理。这座墓是唐高祖李渊献陵的陪葬之一,年代最早,意义重大。发掘报告显示,墓道长44.4米,坡面青砖铺就,两壁有灰泥痕迹,残留云纹和仪仗图案。五个天井间隔均匀,用来排水和防潮,井壁光滑,刻着简单几何纹。甬道尽头石门半掩,门上锈蚀严重。进到墓室,里面已被盗过,地面坑洼,碎砖散落,金银器物早没了影。只有西北角那只石龟,还完好无损。龟身长2.5米、宽1.8米,用青石雕成,表面有金箔残片,龟首低垂,爪足扣基,镇在石椁前头。这龟形墓志,是唐代皇亲墓的常见设计,寓意长寿稳固。 掀开龟壳,下面石面平整,刻着31行篆书,每行37字,总共1071字。首行写“大唐故司空公上柱国淮安靖王墓志铭”,字体遒劲,像欧阳询的手笔。铭文从李寿早年从军说起,夸他南征北战,破敌无数,封王赐爵,还享受李氏宗庙祭祀。读着这些词句,乍一看,李寿像个开国功臣,战功赫赫。可翻开正史对比,就不对劲了。《旧唐书》里,李寿的记录远没这么风光。他在玄武门事变前后,立场摇摆,先依附太子李建成,后来才转投李世民那边,才保住高位。边塞打仗,屡屡失利,贞观初年那场对突厥的仗,更是全军覆没,被俘后赎身。那些败仗,不是天灾人祸,而是指挥失当,部队损失大,影响了边防稳定。铭文里这些美化,估计是李氏后人写的,目的是给祖先脸上贴金,祈求后世好名声。唐代墓志常见这种事儿,家族为保声誉,不惜粉饰太平。 这座墓的发现,对研究唐初历史太有价值了。出土的不光是龟形墓志,还有石椁和墓门。石椁长3.55米、高2.2米、宽1.85米,由28块青石砌成,前头两扇石门可开合,里面阴刻星相图,显示了唐人天文知识。墓室壁画也精美,粗略统计上百幅,画着侍女、乐伎和天王像,颜色虽褪了,但线条流畅,体现了初唐艺术风格。这些文物,移到西安碑林博物馆保存后,成了研究大唐皇室丧葬习俗的宝贝。想想看,唐朝开国那会儿,皇亲们在军政上出力不少,但也卷进权力斗争。李寿的墓志,正好照出这种复杂:表面荣耀,底下是亲缘和站队维系的仕途。这样的例子,让我们看到封建王朝的兴衰逻辑,不是光靠个人英雄主义,而是家族网络和时机把握。 从文物保护角度,这事儿也接地气。1973年那次发掘,在当地贫下中农支持下顺利推进,体现了群众路线。墓道塌陷后,干部们第一时间围护现场,避免二次破坏。发掘简报登在《文物》杂志上,供专家讨论,推动了唐墓研究的深入。放到今天,这样的发现,更提醒我们加强地下文物普查,传承中华优秀传统文化。唐初关中墓群密集,三原这块儿,就有李渊献陵陪葬多座。李寿墓的规格,反映了李氏对祖业的重视,也为我们理解大唐基业提供了实物证据。历史不是死的,通过这些墓志和壁画,我们能摸清皇室内部的权谋脉络,避免后人走弯路。

用户16xxx04

武德三年就死了怎么在贞观初年打败仗?不仔细啊。他是贞观四年死的。而且他从一开始就支持李世民。还有,历史上对他的记载一直都是李神通,直到发现他们的墓地才知道他叫李寿,神通是字

用户16xxx04 回复 10-06 14:42

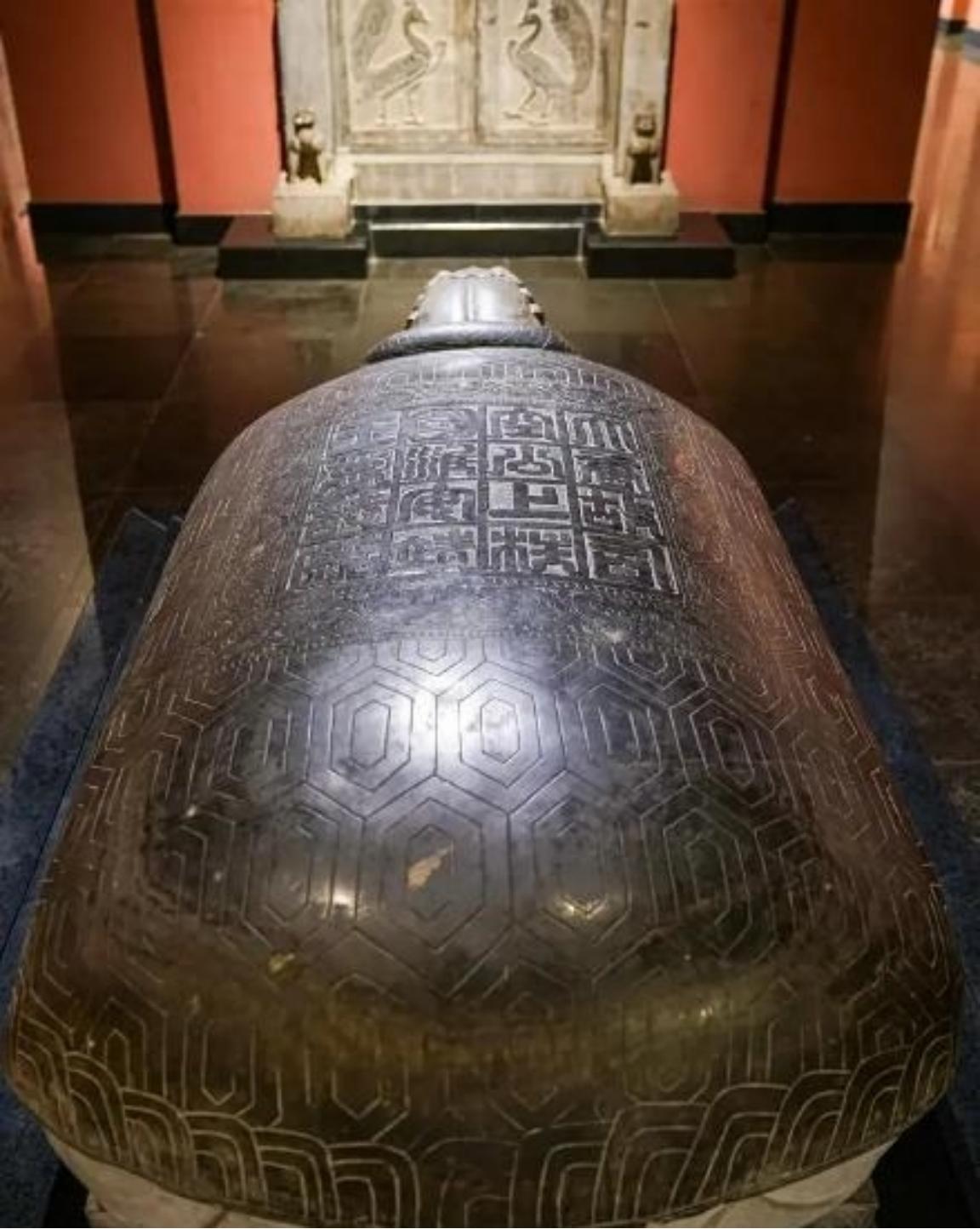

你是不是记成李道宗了?

青田石头 回复 用户16xxx04 10-07 07:45

我对唐史不是很懂,我喜欢看春秋,战国,西汉,东汉政治人物,宋朝的市民文化,明清野史。

用户10xxx02

墓志铭上的话,只能信三分

浓烟点点愁 回复 10-05 07:53

小编的话1分也不能信,全是屎。

就在今天

玄武门之变是武德九年,他武德三年就死了,难道后面出现的都是他的鬼魂?小编你编故事也看看时间脉络,别乱写

日本省用户 回复 10-05 10:24

人家穿越到后世打仗[得瑟]

XJ

一堆啥内容也没有的屁话。

赶山风

历史管它真也好假也罢!都是过眼云烟

小小马

石龟🐢真漂亮

原野

唐代石匠的手艺精湛![点赞]

Zcpg2014

真假不论,这石匠的手艺是真不错

用户10xxx93

隋建于581年,你这开皇十九年是577年?以后发稿前审一审

土星

唐朝是哪个败家子败的

笨笨

不是被杜建德俘虏的吗?