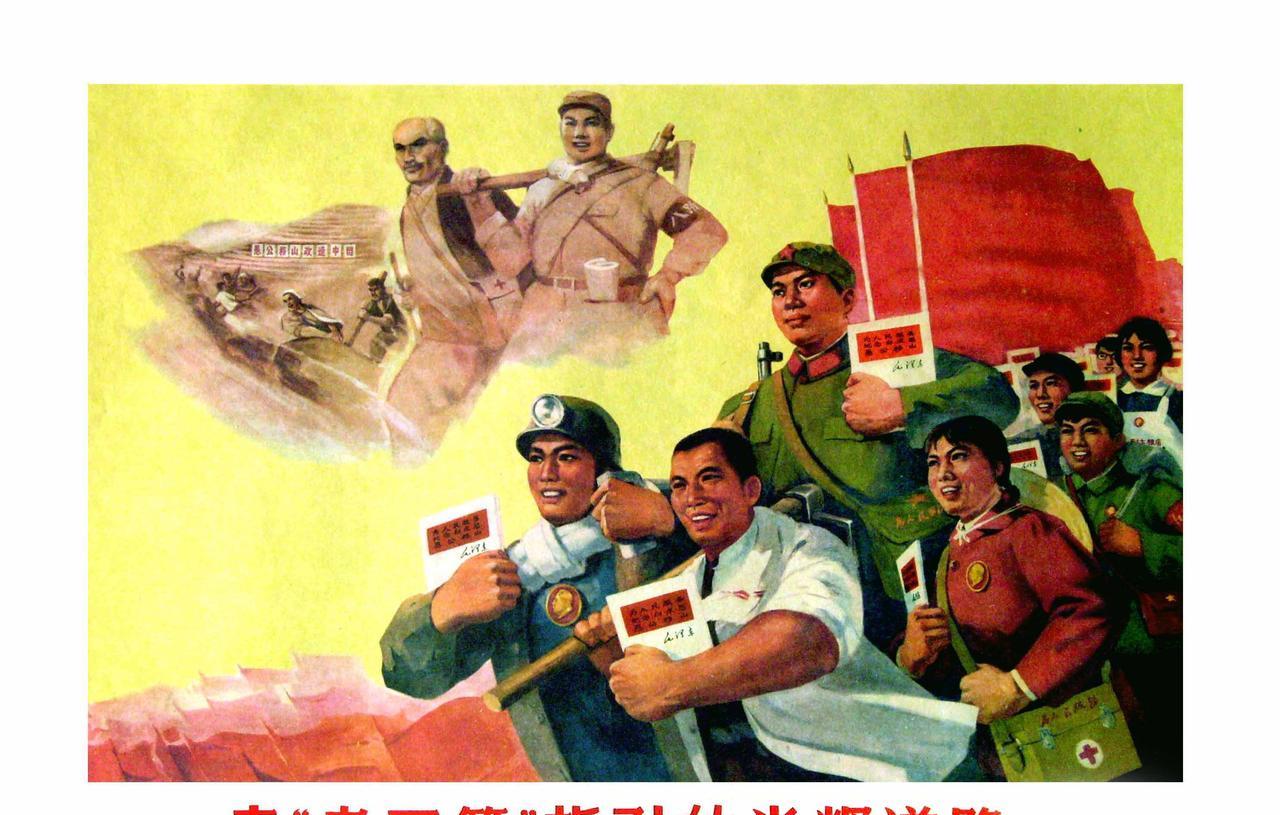

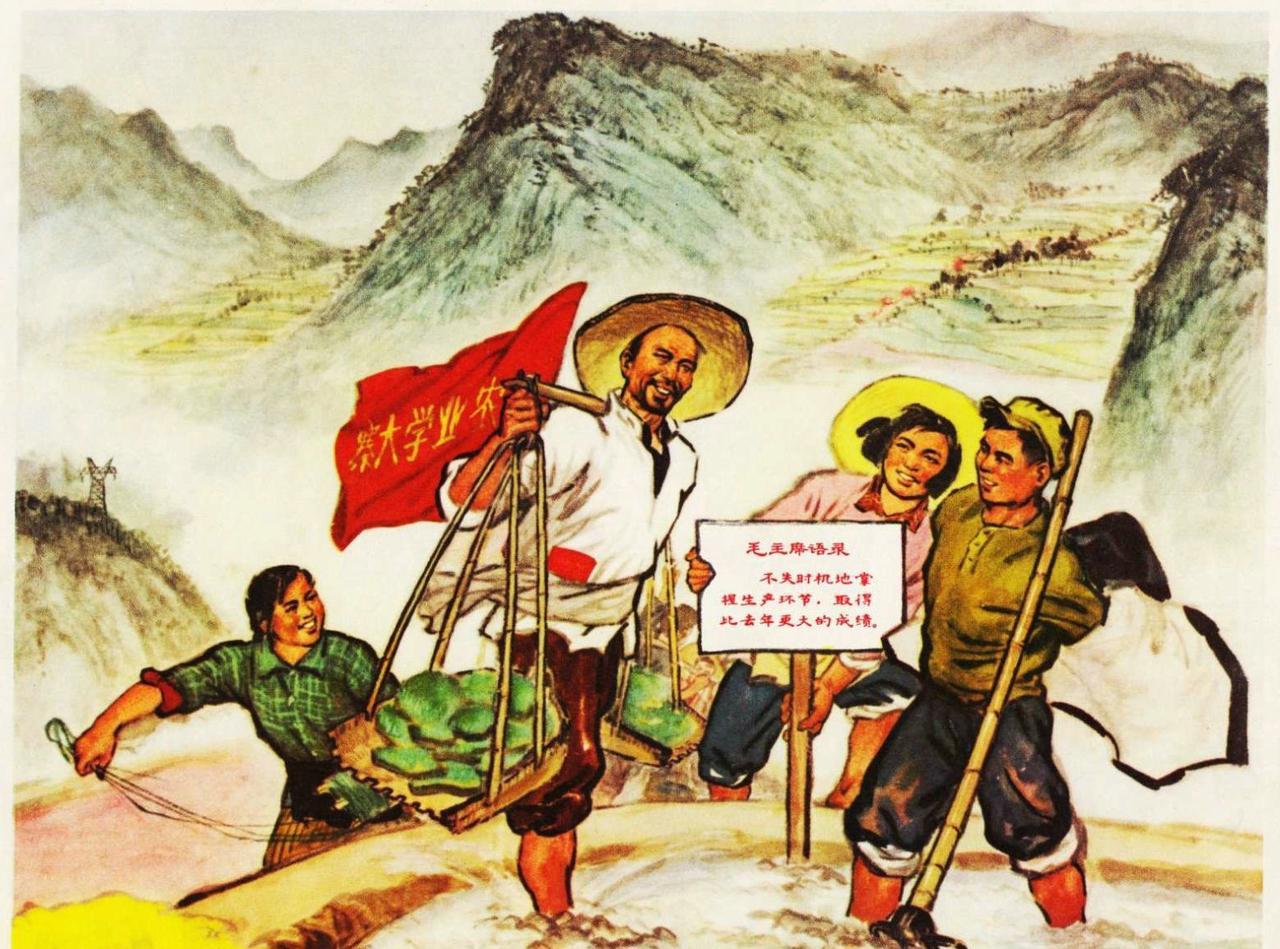

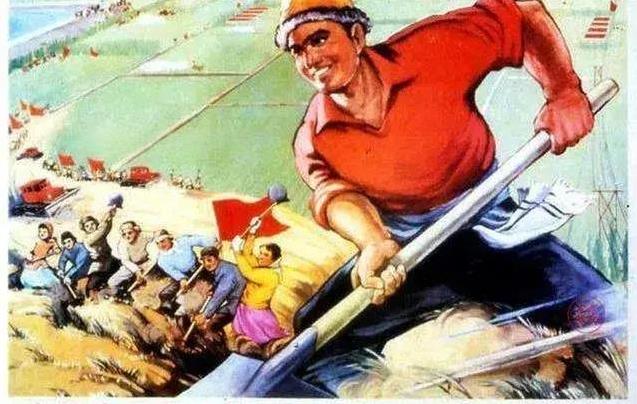

不知为何,近年来一种全盘否定计划经济的思想倾向悄然滋生!当前,部分人对计划经济的认知存在片面化、极端化倾向,主要体现在三个方面。一是历史虚无化,无视新中国成立初期的国情困境,刻意抹杀计划经济在奠定工业基础中的关键作用,将其简单等同于 “效率低下”“资源浪费”,却忽视了当时在西方封锁下,集中力量办大事的体制是突破发展瓶颈的唯一选择; 二是对比错位化,用现代市场经济的成熟标准,苛责计划经济时期的物质供应水平,却忽略了两者所处的历史阶段、生产力基础截然不同 —— 计划经济要解决的是 “从无到有” 的生存与安全问题,市场经济则是在 “有” 的基础上追求 “优” 的发展与繁荣; 三是认知绝对化,将计划经济与市场经济对立为 “非黑即白” 的关系,否认两者在资源配置方式上的互补性,甚至歪曲计划经济时期的民生成就,忘记了那一时期在教育普及、医疗体系建设、基础设施奠基等方面为后续发展积累的宝贵财富。 这种错误倾向若不及时纠正,将带来多重风险。从历史认知层面看,会割裂中国经济发展的整体性,导致人们无法理解从计划经济到市场经济转型的历史逻辑 —— 正是计划经济时期建立的工业体系、培养的技术人才、形成的组织能力,为改革开放后的市场经济发展提供了坚实基础,否定前者就等于否定了中国发展道路的连贯性。 从现实实践层面看,可能误导对政府与市场关系的认知,若因否定计划经济而排斥必要的宏观调控,容易陷入 “市场万能论” 的误区,在应对经济危机、保障民生底线、推进重大战略(如科技创新、乡村振兴、生态保护)时,丧失集中力量办大事的制度优势。 从社会价值层面看,会淡化对集体主义精神、艰苦奋斗传统的认同,计划经济时期形成的 “自力更生、无私奉献” 精神,是中国精神的重要组成部分,全盘否定这一时期的历史,可能削弱民族凝聚力和历史认同感。 纠正全盘否定计划经济的倾向,核心在于坚持历史唯物主义,做到 “三个结合”。一是结合历史背景看价值,将计划经济置于新中国成立初期的国际环境(西方封锁、冷战格局)和国内条件(一穷二白、百废待兴)中审视,承认其在特定阶段的必然性与合理性 —— 没有计划经济时期的积累,就没有改革开放的物质基础,更没有今天市场经济的繁荣。二是结合发展规律看转型,认识到从计划经济到市场经济的转变,是生产力发展到一定阶段的必然要求,而非对前者的彻底否定。 我国的市场经济体制,正是在吸收计划经济中 “宏观调控”“统筹协调” 等合理成分的基础上,结合市场活力形成的中国特色模式,实现了 “有效市场” 与 “有为政府” 的有机统一。三是结合实践成果看传承,今天我们推进的 “新型举国体制”“重大战略规划”,本质上是对计划经济时期 “集中力量办大事” 优势的创新发展;而计划经济时期追求的 “共同富裕” 目标,也在市场经济发展中通过 “三次分配协调配套”“乡村振兴” 等政策持续推进,两者在根本目标上一脉相承。 时光回溯到 20 世纪 50 年代,新中国宛如一颗刚刚升起的朝阳,充满希望却又面临着诸多挑战。国内,历经多年战乱,经济千疮百孔,工业基础薄弱,农业生产也亟待恢复;国际上,以美国为首的资本主义阵营对新中国进行政治孤立、经济制裁与军事封锁 ,企图将新生的政权扼杀在摇篮之中。在这样严峻的形势下,新中国急需找到一条快速发展经济、实现国家工业化的道路,计划经济模式应运而生。 1953 年,在党中央的直接领导下,由周恩来、陈云同志主持制定的第一个五年计划(1953—1957)正式启动,这标志着新中国大规模有计划的社会主义建设拉开帷幕。“一五” 计划以实现社会主义工业化为中心,基本任务是集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础;有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。 在工业化建设方面,“一五” 计划成果斐然。以苏联帮助中国设计的 156 个建设项目为中心、由限额以上的 694 个建设项目组成的工业建设,成为推动中国工业发展的强大引擎。鞍山钢铁公司大型轧钢厂等三大工程建成投产,为中国钢铁工业的发展奠定了坚实基础,其生产的优质钢材,广泛应用于国家的各项重点建设工程,支撑起新中国工业的 “脊梁”; 长春第一汽车制造厂建成投产,结束了中国不能制造汽车的历史,“解放” 牌汽车的诞生,不仅满足了国内交通运输的需求,更象征着中国工业制造能力的飞跃 ;沈阳第一机床厂建成投产,极大提升了中国机床制造水平,为其他工业领域提供了高精度的生产设备,推动了整个工业体系的发展;中国试飞成功第一架喷气式飞机,使中国航空工业实现了从无到有的突破,增强了国防实力,让新中国在国际舞台上拥有了更坚实的底气。