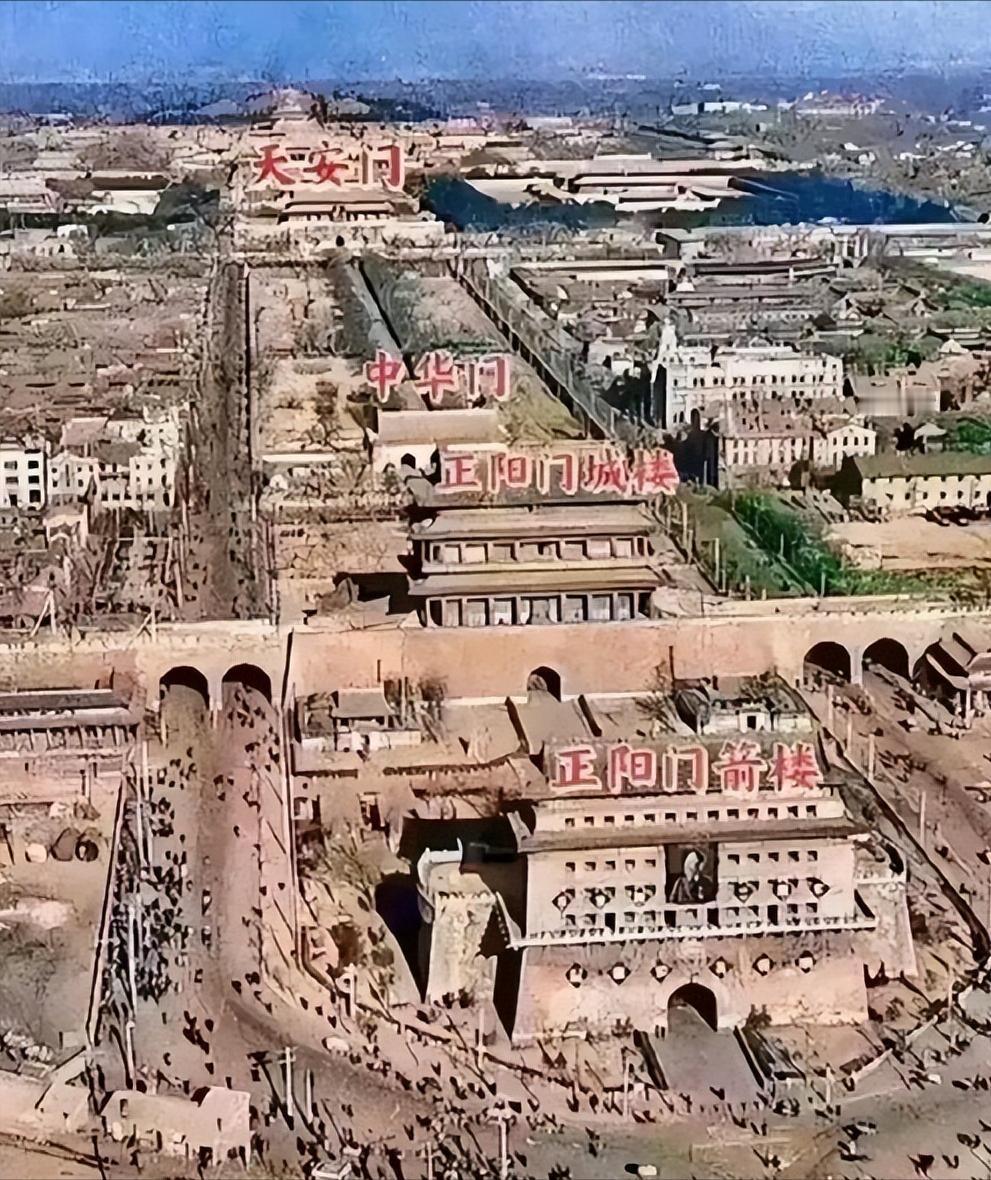

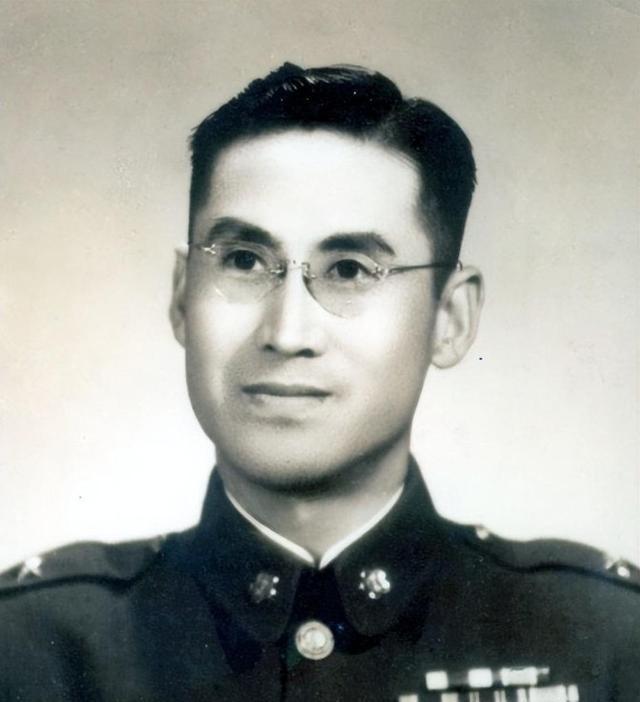

这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭沫若的一再建议下,最终在上世纪五十年代,还是拆除了大部分城门…… 谁能想到,当时被视作 “封建累赘” 的城墙,如今成了连花钱都买不回来的文化根脉,这波操作算是把 “捡芝麻丢西瓜” 演绎得淋漓尽致。 梁思成和林徽因压根不是守旧的老古董,他们早在 1950 年就和陈占祥一起拿出了《梁陈方案》,说白了就是想让北京 “新旧两开花”—— 把老城原封不动当成个超大号历史博物馆护起来,再在西边另起炉灶建新城当行政中心,用一条干道像扁担似的挑着俩核心,既不耽误现代化,又能留住老祖宗的家当。 梁思成甚至都想好了城墙的用处,说那十多米宽的墙顶能种花栽草摆长椅,护城河改成湖泊,绕着老城圈出条世界独一份的 “绿色项链”,这想法放在今天都是妥妥的 “保护性开发” 天花板。 可那会儿大家一门心思要赶跑 “旧时代”,苏联专家说城墙挡交通,郭沫若跟着拍桌子称这是 “新中国该走的路”,没人愿意听这对夫妇的 “慢建议”,毕竟在当时的氛围里,“恋旧” 约等于 “落后”。 这场拆墙运动到底拆没了多少宝贝,有组数据说得明明白白。北京那圈始建于明嘉靖年间的城墙,原本有近 40 公里长,围着老城画出个规整的凸字形轮廓,连带 “内九外七皇城四” 共 16 座城门,每座都有几百年的故事。 可从 1953 年到 1958 年这五年 “厄运期” 里,光是工程师孔庆普带着人就拆了 23.3 公里城墙,占总数的 67.7%,还拆了 9 座瓮城、11 座城楼、9 座箭楼。 更讽刺的是,孔庆普 1951 年才刚拿着周恩来批的 15 亿元法币(虽说那会儿法币不值钱,100 元连张纸都买不到)修缮完阜成门、安定门这些城楼,转脸就接到拆除命令,他后来写诗感叹 “城楼修竣四年半,奉命拆除违心愿”,这哪是拆城墙,分明是拆人心。 最让人可惜的当属永定门,作为中轴线最南端的标志,这地方从明朝就立着,城楼两层歇山顶覆着绿琉璃瓦,底下城台连着 42 米宽的瓮城,光是 “永定门” 三个字的石匾都藏着几百年的讲究。 1957 年为了修二环路,城楼、箭楼、瓮城一股脑全拆了,等后来想复建,就算找着 1937 年的实测图,就算凑齐了老百姓捐的 3 万块老城砖,也只能建个孤零零的城楼 —— 护城河改道了,二环路占了地,瓮城和箭楼再也回不来了。 现在去永定门的人,看着那新修的城楼拍照片,可没人知道原来站在城楼上能望见瓮城内外的烟火气,能听见城门开关时的吱呀声,这些看不见摸不着的东西,才是古建筑真正的魂。 梁思成当年急得直骂 “拆城墙是做历史罪人”,甚至说 “拆掉一座城楼像挖去我一块肉”,这话在当时没人当回事,可五十年后全应验了。 看看现在的北京,想找段老城墙得去东便门那点残垣断壁处,想认全 16 座城门只能翻老照片,那些当年被当作 “阻碍” 的城墙,要是留到现在,光文旅价值都得是天文数字。再看看平遥古城,就因为保住了完整城墙,成了世界文化遗产,每年游客挤破头,这对比简直扎心。 更讽刺的是,当年为了 “疏解交通” 拆城墙,现在北京照样堵得水泄不通,可那些能分流人流、还能当文化地标的城墙,早就没了踪影。 郭沫若们当年的理由听着挺实在:城墙占地方、藏污纳垢、挡着建工厂修马路。可他们没算明白,古建筑这东西从来不是 “没用的摆设”,它是刻着历史的活化石。 就说崇文门,当年八国联军拆了它的瓮城,北洋政府又卖了德胜门的木料发工资,到了五十年代彻底拆干净,现在连张完整的老照片都难找,想给孩子讲北京城门的故事,只能指着复建的 “赝品” 含糊其辞。 林徽因当年断言 “再建就是假货”,真是一语中的 —— 现在复建的那些城门,砖是新的,格局是缩的,连风穿过城楼的声音都透着陌生,哪还有半点老祖宗留下的味道。 当年要是听了梁思成和林徽因的,北京现在就是另一番模样:老城墙上能散步看花,胡同里藏着老字号,新城里高楼林立,新旧俩核心互不打扰。可历史没有回头路,那些被推土机碾碎的老城砖,碎的不只是建筑,更是几代人的集体记忆。 现在学界提起这事还直叹气,普通老百姓翻老地图时也会惋惜,这大概就是梁思成说的 “五十年后历史将证明我是对的”—— 可惜证明对了又怎样,那些能摸得着的历史,早就成了再也找不回的遗憾。