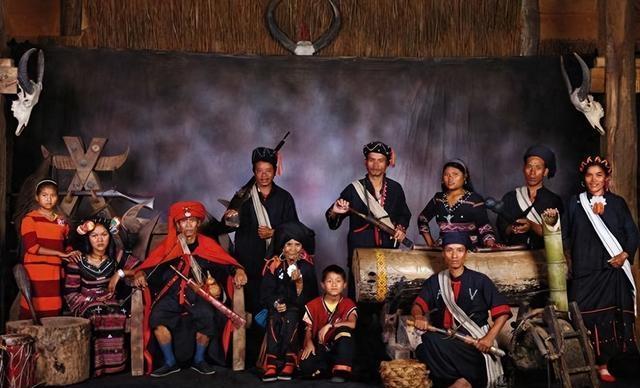

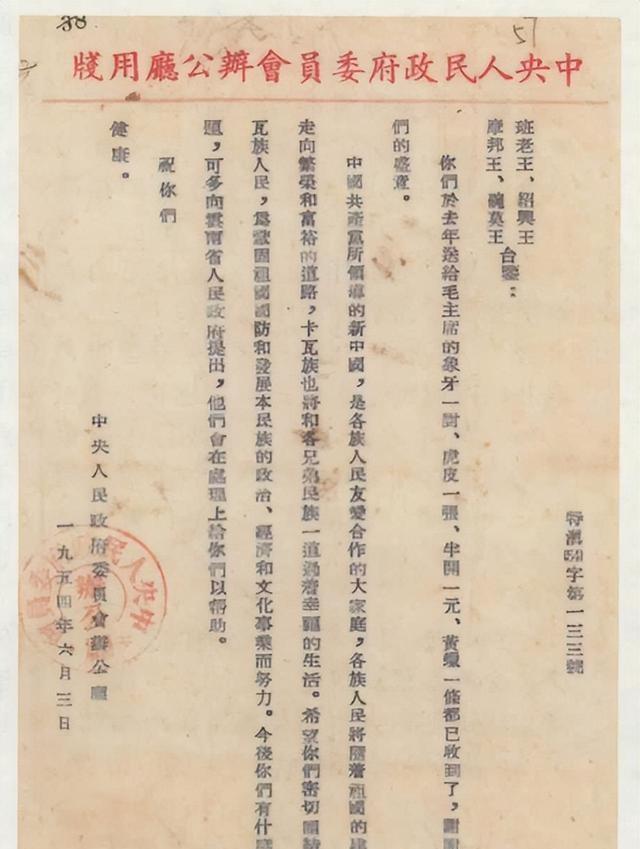

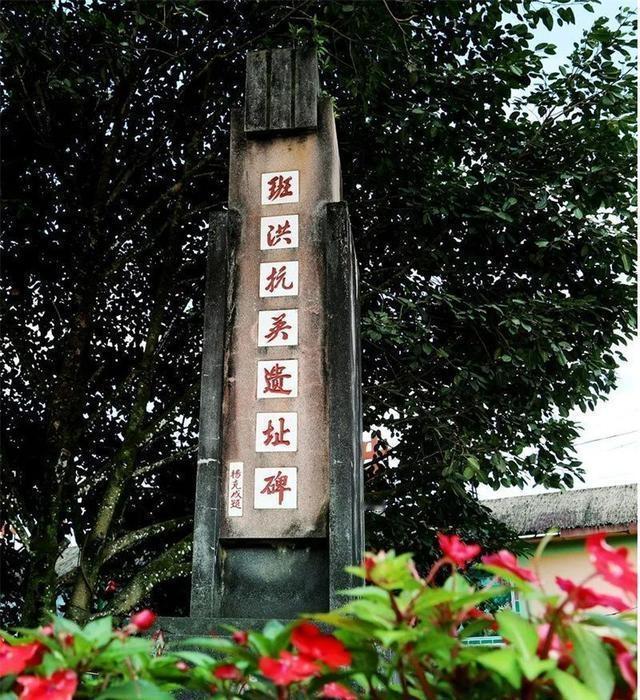

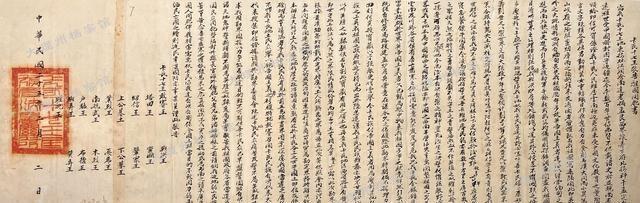

从三国盟约到班洪烽火:佤族人守了1700多年的南大门,藏着中国人最硬的根 1952年的云南班洪,佤族头人岩帅捧着刚收到的政府文件,突然对着祖宗的神龛跪下。文件里写着,被英国划给缅甸的班洪、班老地区,经新中国谈判要回来了。这个消息让火塘边的族人哭了又笑,有人摸着手臂上刺的“汉”字念叨:“诸葛丞相,我们没丢您让守的南大门。” 谁能想到,这个人口不足十万的少数民族,竟把三国时诸葛亮的一句盟约,当成了刻进血脉的誓言。相传当年诸葛亮平定南中,与佤族先祖约定“尔等守南土,吾必护尔等”。从此佤族人的命运,就和中国的南大门绑在了一起。哪怕时光过了1700年,哪怕朝廷换了一个又一个,他们手里的刀,始终对着来犯的外人。 第一次让他们见识“朝廷靠不住”,是19世纪末。英国人扛着机枪闯进班洪,想抢这里的银矿。佤族勇士举着梭镖冲上去,喊的不是“保家卫国”,而是“为汉朝而战”——在他们心里,诸葛亮代表的“汉”,就是中国的根。可当他们把英国人打跑,等来的不是嘉奖,而是大清官兵的枪口。英国人跑到北京告状,清廷怕“惹外交麻烦”,反过来把抵抗的佤族人当成乱民镇压,连部落储存的粮食都被抢走。 火塘里的柴火灭了又燃,转眼到了1934年。英国人带着更先进的火炮卷土重来,这次佤族人联合傣族、拉祜族凑了两千义勇军,在雾里山打了整整三个月。子弹打光了就用长刀,粮食吃完了就嚼野菜,硬是把侵略者逼得退到了边境线外。可南京国民政府的电报比捷报先到,内容只有八个字:“解散义勇军,避免冲突。”就像五十年前的大清一样,把守土的英雄,当成了“外交障碍”。 佤族人没怨谁,只是把祖传的青铜酒器擦得更亮。1942年日军打进云南,他们又自发组织队伍,在滇缅公路旁打游击,用土枪伏击日军运输队,不少青年死在战场上,连名字都没留下。他们不懂什么叫“政权更迭”,只知道只要是来抢中国土地的,就该打。直到1949年秋天,收音机里传来新中国成立的消息,头人岩帅让会写汉字的青年,用炭笔写了封信,翻山越岭送到北京。 信里的话很实在,也很让人心酸:“我们守了一千多年南大门,打英国人、打日本人,没退过一步。可以前的朝廷总抛弃我们,现在新中国成立了,要是还不要我们,就告诉我们一声,我们自己接着守。要是要我们,就派解放军来,我们想跟着国家,不再像没根的草。” 这封信后来送到了毛主席的案头。1951年,新中国派谈判代表赴缅甸,硬是把被英国用“1941年线”偷偷划走的班洪、班老地区要了回来。当解放军战士第一次走进佤族村寨,岩帅把青铜酒器举过头顶:“诸葛丞相当年说‘吾必护尔等’,今天新中国做到了。” 如今再看这个故事,才懂什么叫“民族的韧性”。佤族人守的不是某个朝代的江山,而是“中华民族”这四个字的分量。诸葛亮的盟约早成传说,可他们用1700年的坚守证明,中国的土地,从来不是靠政客的谈判桌守住的,而是靠千千万万个像佤族人这样的普通人,用血脉和骨头撑起来的。 那些在班洪烽火里倒下的佤族勇士,或许没读过书,或许不知道“国家”的抽象概念,可他们知道,自己手臂上的“汉”字不能丢,祖宗传下的誓言不能破。这种刻在骨子里的执念,比任何条约都硬,比任何政策都久——这才是中国能历经千年而不散的根,也是任何侵略者都打不垮的底气。 佤族