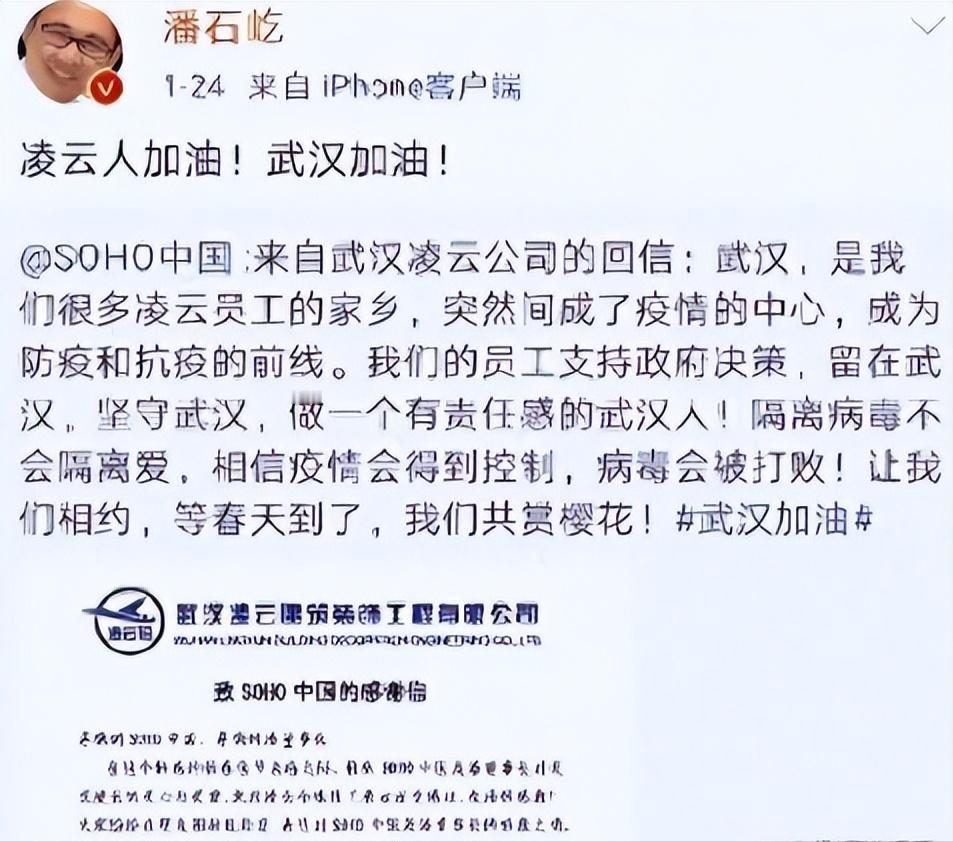

潘石屹、张欣夫妇当年靠中国地产崛起,如今SOHO中国陷亏损、资产缩水,曾向美国高校捐6亿、疫情时一毛不拔,如今财务告急,资本出走后的结局,成了现实警示。 麻烦看官们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 疫情那年,大家都在拼命往前冲,有人捐口罩、有人盖方舱,连街头小饭馆老板都掏出自家库存送去前线。 可就在那时候,手握几百亿身家的潘石屹和张欣夫妇,只在社交平台淡淡发了句“武汉加油”,轻得像羽毛。 那一刻,网友的记忆一下子翻出了他们当年向哈佛和耶鲁捐出六个亿的新闻,一边是祖国危急时的沉默,一边是洋高校的慷慨,反差之大,谁看了都别扭。 要说两人发家的故事,其实挺励志的,九十年代中期,中国的城市化热得像夏天的铁皮屋,他们俩正好踩在节奏上。 一个懂设计、会讲国际化概念;一个精于销售、敢冒风险。 1995年SOHO中国成立后一路高歌,2007年上市融资,成了地产圈的明星公司。 那时他们拿地的速度惊人,项目一个比一个气派,北京、上海的地标建筑里,几乎都有他们的名字,钱来得快,名气也滚滚而来。 可人一旦站在高处,脚下的方向盘也会开始转,张欣先成了美国公民,随后两人开始悄悄处理国内的核心资产。 北京的SOHO世纪广场、上海的外滩SOHO,一个接一个地卖,前后套了三百多亿。 钱没留在国内投资,反而流去了美国:买豪宅、投地产,连纽约的通用汽车大厦都掺了股。 懂行的人一看就明白,这是一场“资本搬家”的典型操作。 问题是,钱能带走,人脉和土壤却搬不走,他们在美国的投资很快“水土不服”。 跟风投电影,结果票房一败涂地,一部片子亏上几千万美金,买的商业地产赶上远程办公潮,空置率高得吓人。 有人说他们卖豪宅时还倒亏了两百万美元,连带笑都苦涩了。 曾经在国内呼风唤雨的地产夫妻,到了海外却成了不折不扣的“韭菜”。 与此同时,SOHO中国的日子也不好过。公司发布的财报显示,2025年上半年就亏了近九千多万,账上的现金越来越少,短期资产连负债的三成都盖不住。 几年前因为税务问题被罚了七个多亿,后来还查出欠税和滞纳金,加起来超过二十亿。 潘石屹原本打算把公司卖给美国黑石集团,彻底抽身,可交易黄了,股价一路往下掉。 2022年,两人干脆辞职,消失在公众视野里。 人们开始重新评价他们,有人说他们忘了本,也有人说这只是商人的本能。 可无论怎么看,当初那些在疫情时热泪盈眶、掏空口袋的普通人,再想起这对夫妇的沉默,心里多多少少都有点凉。 毕竟,财富不只是数字的累积,它还承载着公众对社会责任的期待。 讽刺的是,早年他们在慈善上可谓“选择性热情”,捐给美国高校六个亿,名义是资助中国贫困生,可自己的孩子正好在那上学,2008年汶川地震,他们只捐了两百万,还不到公司净利润的零头。 那时大家都说他们小气,他们却反驳:“慈善是自由的选择。”没错,是自由,但自由不代表没有社会眼光。 其实他们的问题,不只是没捐款那么简单。 更深层的,是一种脱离母体市场的“错觉”,在中国能成功,是因为赶上了时代风口,也因为他们熟悉规则、有人脉、有地缘。 可到了美国,这些通通不灵。钱可以搬走,文化认同却搬不走。 这几年,中国房地产业虽然经历阵痛,但不少企业在转型:有人转做长租公寓,有人深耕城市更新,慢慢找到新路。 而潘石屹、张欣那一套“清仓出海”的打法,却像是在逃避风险的同时,也切断了回旋的余地。 如今他们的名字渐渐淡出公众讨论,SOHO中国的股价一跌再跌,公司靠出租维持生计,几栋曾经炫目的地标大楼,也在高楼林立的城市里悄然失色。 有人感叹,这或许就是报应,也有人更冷静地说,这只是商业逻辑的自然回落,无论是哪种说法,故事本身已经成了警示。 财富的意义从来不只是“我有多少”,更在于“我留下什么”。 一个企业家可以聪明、精明,甚至可以精于计算,但如果在国家最需要的时候选择沉默,最终失去的,不只是金钱的利差,还有那份属于社会的尊重。 潘石屹和张欣的经历,也许正说明:时代能托举你上去,也能在下一次浪潮里把你拍回原形。 你怎么看潘石屹和张欣的境遇?来评论区聊聊。