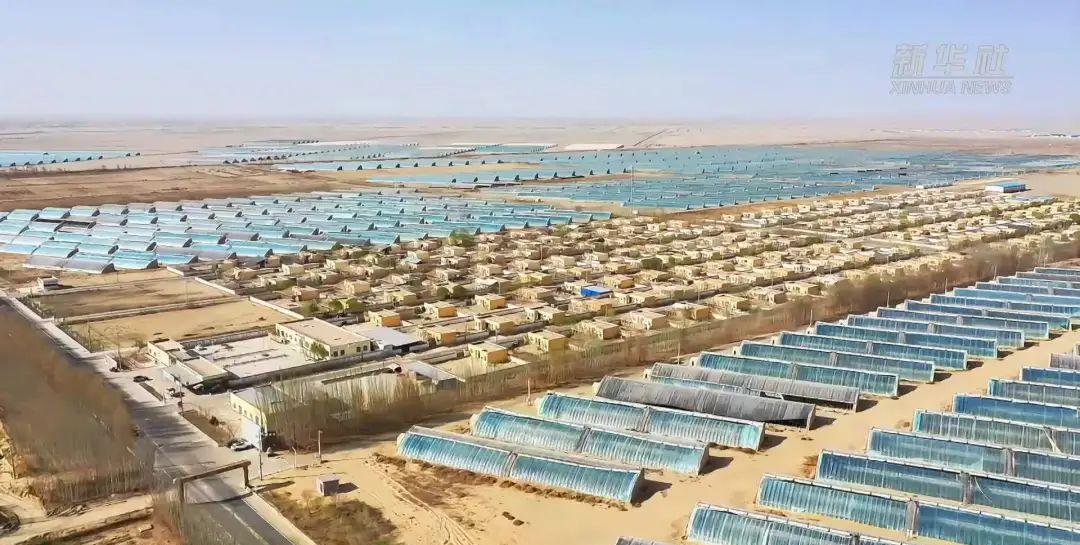

中国又创造了一大“生命奇迹”! 谁能想到,曾被中外专家断言“寸草不生、人畜难存”的新疆盐碱地与沙漠,如今竟变成了稻浪翻滚、棉朵如雪的丰收沃土。 2025年金秋时节,这片总面积超166万平方公里的土地上,正上演着震撼世界的农业传奇,用实打实的收成打破了“生命禁区”的魔咒。这可不是凭空出现的奇迹,而是科研人员和当地劳动人民一起,耗时十多年一点点干出来的,每一分收获都浸透着智慧和汗水。 十年前的新疆,盐碱地占了全区耕地的近三分之一,在那些盐碱特别重的地方,连在沙漠里都能扎根的骆驼刺都活不下去。塔克拉玛干沙漠边上的农户回忆,那时候种小麦,一亩地收不上一百斤,有时候播下十斤种子,最后能收回五斤就谢天谢地了。 就在大家以为这片土地再也没有希望的时候,转机出现了——2014年国家启动了“盐碱地综合治理工程”,农业农村部拉着中科院的专家组成专项团队,带着各种仪器设备直接扎进了这片不毛之地。 他们没有照搬国外的法子,因为知道新疆“干旱少雨、蒸发又快”的气候很特殊,专门研发出“生物改良+膜下滴灌”的搭配技术。 先种上苜蓿这种耐盐碱的植物,让土壤结构慢慢变好,再铺下智能滴灌带,精准地控制浇水和施肥的量,这样既能减少水分蒸发,又能把土壤里的盐分慢慢降下来。 功夫不负有心人,农业农村部2025年的最新数据显示,新疆已经累计治理了1200万亩盐碱地,其中800万亩达到了耕地标准,光是新增的粮食产能就超过80亿公斤,够上千万人吃一年。 在南疆喀什地区,以前白茫茫一片的盐碱地,现在种上了耐盐碱水稻,一亩地能收550多公斤,这多亏了中科院新疆生态与地理研究所培育的“新稻18号”品种,它能在盐分0.6%的土壤里生长,比普通水稻能耐受的0.3%盐分高出一倍。 而在北疆石河子,盐碱地棉田采用“棉花和小麦轮流种”的模式,一亩地能收420公斤籽棉,和非盐碱地的产量一样高。 更让人高兴的是,这些改良后的土地还特别省水,滴灌技术让农业用水的利用率从传统漫灌的30%提高到了90%以上,在年降水量不足200毫米的地方,硬是创造了灌溉的奇迹。 这些成绩的背后,是无数人在默默付出。科研人员每年有八个月都待在田间地头,白天测土壤样本、调试设备,晚上就在临时搭建的实验室里分析数据;当地农户也放下老办法,跟着专家认真学技术,慢慢都能熟练操作智能灌溉系统了;政府还投入了超过200亿元,修建配套的水利设施,打通了灌溉的“最后一公里”,让水能够顺利送到每一块田地。 现在,新疆盐碱地治理技术已经形成了一套标准流程,不仅在国内其他地方推广,还吸引了哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家的人来学习。 当外国使节看到沙漠边缘一望无际的万亩棉田时,都忍不住感叹:“中国用实践证明,没有真正的生命禁区,只有还没被攻克的难题。” 这片曾经连草都长不好的土地,如今正用沉甸甸的稻穗和雪白的棉朵,向世界展示中国农业的硬实力,也书写着人与自然和谐共生的崭新篇章。