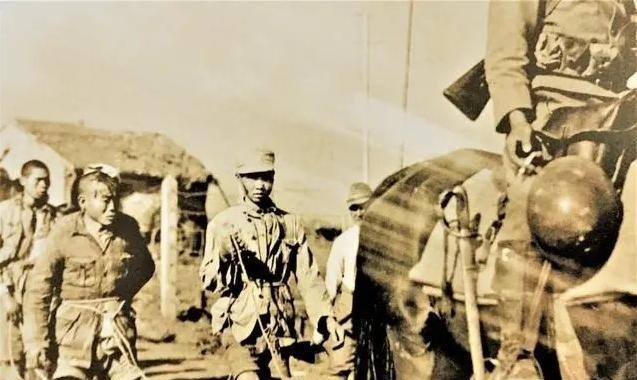

1959年夏天,吉林白城街头传来一阵撕心裂肺的哭喊。一位衣衫褴褛的中年男子冲向正在散步的军分区司令员郑其贵,死死抱住他哽咽道:“师长!我是王富贵啊!” 郑其贵愣在原地,眼前这张布满刀疤的脸,渐渐与八年前朝鲜战场那个生龙活虎的警卫班长重叠。他颤抖着抚过对方残缺的手指:“他们都说你牺牲了啊……” 这场街头相遇,撕开了朝鲜战争中最悲壮的一页记忆。 时间倒回1951年春,刚整编的180师跨过鸭绿江时,七成战士连真枪实弹都没见过。5月下旬,美军发现这支新部队两翼空虚,立即调动三个师夹击而来。炮弹像雨点般砸向180师阵地,电台在爆炸中化作碎片前,兵团最后一道命令是“死守待援”。 炊事班老班长带人摸黑爬去捡敌军尸体上的子弹袋;伤员把最后半壶水留给机枪手。但血肉之躯终究难敌钢铁洪流——5月24日深夜,师长郑其贵望着阵地上堆积如山的遗体,含泪下达分散突围命令。 警卫班长王富贵主动请缨带20人断后。那个暴雨如注的夜晚,他抱着轻机枪疯狂扫射,直到身中三弹昏迷。醒来时已身在釜山战俘营,美军拿着烙铁逼他在反共宣言上签字。这个安徽汉子咬碎牙关:“180师的兵,骨头比钢铁硬!” 战俘营成了另一个战场。王富贵和战友们组建起“共产主义团结会”,用奎宁药片泡出黄色染料,在汽油桶烘烤的尼龙布上染出五星红旗。1952年4月7日,当这面特殊的旗帜在战俘营升起,三千多名战俘集体高唱国歌,许多人哭得直不起腰。 但回国后的遭遇更令人心碎。当王富贵拄着拐杖踏上故土,等待他的是“叛徒”标签。村里人不认他,父母早已离世,他只能睡马棚啃树皮,辗转东北煤矿当苦力。同样归国的近万名战俘中,有3682人终生未婚,217人选择结束生命。 郑其贵同样背负着沉重枷锁。180师伤亡七千多人的惨败,让彭德怀怒摔茶杯:“这是建军史上的奇耻大辱!”他被撤职查办,军装上的勋章一枚枚摘下。 直到1959年那个夏日午后,当蓬头垢面的王富贵掏出烧焦的党证时,郑其贵泪如雨下。他连夜将王富贵档案塞进军区绝密柜:“从今天起,你是阵亡烈士复活!” 此后的二十年,郑其贵每月亲自给王富贵送去特供烟酒,更联系到23名180师老兵联名作证。他给民政部的信写得斩钉截铁:“若王富贵为叛,将我一并查办!” 转机发生在1980年。国家出台新政策,明确“无确凿叛变证据者视同复员人员”。当白城市民政局将复员证交到王富贵手中时,这个饱经沧桑的老兵只问了一句:“我能不能去朝阳参观抗美援朝烈士纪念馆?” 在纪念馆里,他捐出全部抚恤金167元:“这钱,是死去兄弟们的。” 1990年郑其贵临终前,突然在病床上挣扎指向北方:“扶我起来…汉江…接兄弟们回家……”护士从他枕下翻出笔记本,泛黄纸页密布着538个名字——都是当年没回来的180师将士。而王富贵在军马场喂了二十年战马,去世时贴身棉袄里还藏着那枚生锈的志愿军徽章。 这段往事折射出特殊年代里个体命运与时代洪流的交织。2013年韩国归还的志愿军遗物中,一件写着“王富贵”的破碎军装终于让世人知道,那些曾被遗忘的英雄如何用一生等待清白。 如今在安徽金寨革命博物馆,郑其贵的勋章与王富贵的马鞭并排陈列。讲解员总会在此驻足:“这里安放着两个灵魂——一个带着五千兄弟的遗愿活到古稀,一个背着五千兄弟的姓名走到生命尽头。” 消息来源 《中华读书报》:《180师:六十年,一口气》 《中国青年报》:《我们曾是志愿军》