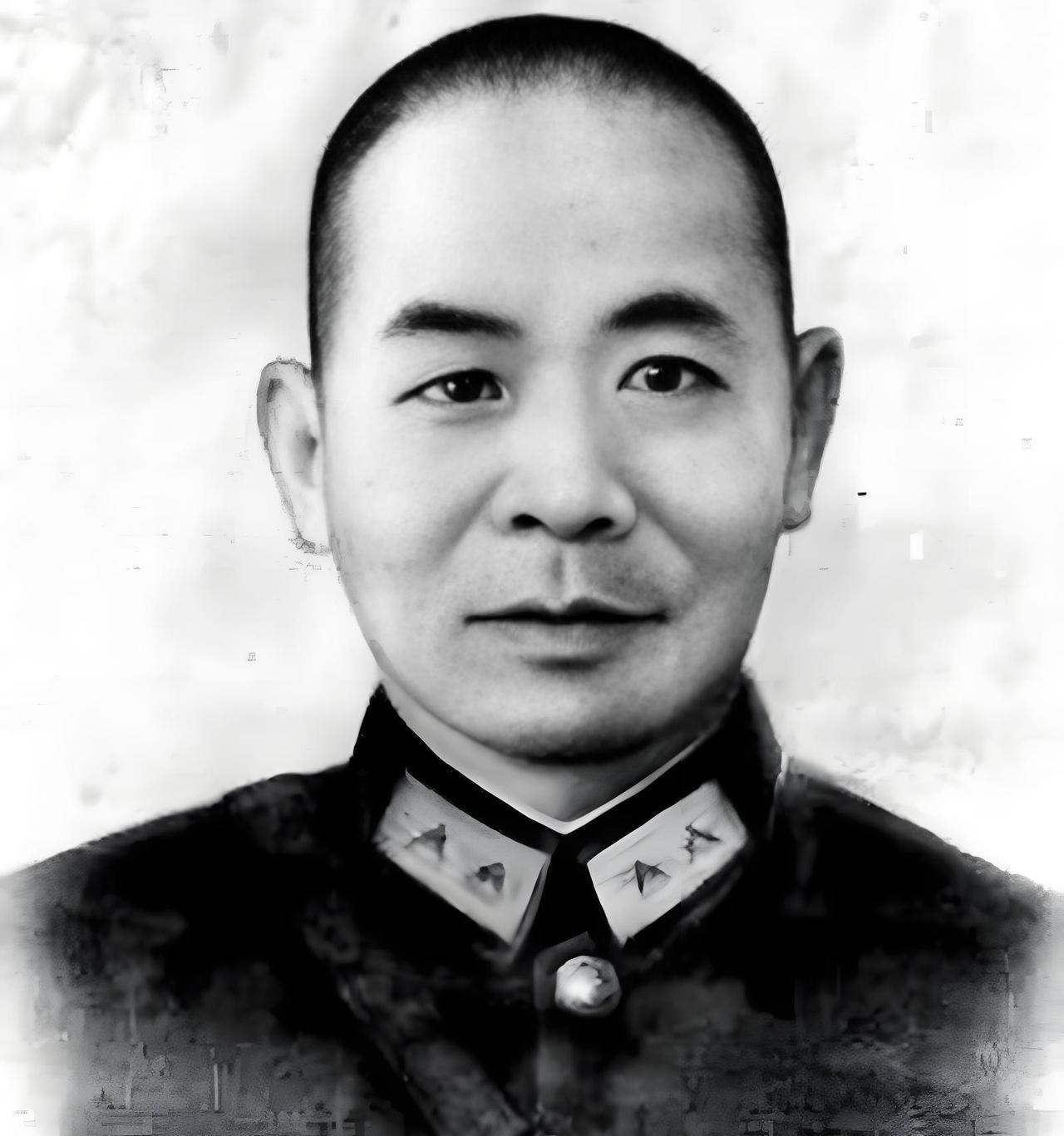

1945年,王世襄和袁荃猷结婚。婚后,王世襄发现妻子除了会剥蒜,其他家务活一概不会。一次,她把一颗葱层层剥光,剥完发现什么都没有,于是埋怨老王:“你是不是不会买葱,为什么葱里什么东西都没有?” 王世襄在遗嘱里写明“死后将买菜提筐与荃猷合葬”时,身边人都懂这份执念——这只磨破竹篾的旧筐,装过58年的烟火日常:他蹲在菜市场挑萝卜,她拎着筐在旁边等; 他为买古琴卖掉鸽哨,她用筐装回来刚裱好的琴谱;就连1957年抄家时,她也是抱着这只筐,把他的研究笔记藏在菜底下。 而这位让他记挂一辈子的妻子袁荃猷,当年连剥葱都能剥到只剩空壳,却成了他学术与人生里最离不开的人。 这只提筐是1945年两人结婚时,袁荃猷的祖母特意找人编的。那时袁荃猷刚嫁进王家,连厨房的油盐酱醋都分不清,第一次跟着王世襄去买菜,还闹了笑话。 她把蒜苗当成葱,指着摊位上的青椒问“这是甜椒还是辣椒”,王世襄笑着接过筐,“以后买菜我来挑,你负责拎着就好”。 没想到这句玩笑,成了往后几十年的日常,提筐换了好几次底,两人的手却始终没松开过。 1948年王世襄去美国前,袁荃猷把提筐里装满了他爱吃的花生糕和鸽粮。 那时她已查出肺结核,却瞒着丈夫,只说“你去研究西方建筑,我在家帮你整理营造学社的资料”。 王世襄走后,她每天用提筐装着书稿去图书馆查文献,累了就坐在台阶上,摸着筐沿想“他回来看到这些资料,肯定会高兴”。 一年后王世襄回国,在玄关看到的第一样东西,就是放在门边的提筐,里面整整齐齐叠着他的研究笔记,还有一张她画的鸽子速写。 最让王世襄难忘的,是1959年的冬天。那时家里经济紧张,他想买一尊明代的铜炉,却凑不够钱。袁荃猷没说话,第二天拎着提筐出门,回来时筐里装着她最爱的古琴。 她把琴卖了,换了钱给王世襄买铜炉。王世襄抱着铜炉,看着妻子冻红的手,半天说不出话,袁荃猷却笑着说“琴以后还能再找,这炉子你找了好几年了”。 后来那尊铜炉成了王世襄的珍藏,而他也在多年后,花了三倍的价钱把那把古琴赎了回来,放在提筐里给袁荃猷惊喜。 晚年整理《明式家具研究》时,提筐成了两人的“移动书桌”。王世襄右眼失明后,看不清书稿上的字,袁荃猷就把资料放进提筐,搬到院子里的阳光下,逐字念给他听。 有次她念到“紫檀木纹理”,王世襄突然说“这里我记错了,得改”,袁荃猷立刻从筐里拿出笔和纸,趴在石桌上记录,阳光透过树叶落在提筐上,竹篾的影子映在稿纸上,像撒了一层碎金。 王世襄后来在书的后记里写:“此书每一页,都有荃猷的温度,也有那只提筐的烟火气。” 2003年袁荃猷病危时,两人躺在病床上,还聊起提筐的事。袁荃猷说“以后你去买菜,记得挑嫩点的白菜”,王世襄握着她的手,“等你好点,我们还一起去”。 可没等到那天,袁荃猷就走了。葬礼后,王世襄把提筐洗干净,放在书房最显眼的地方,每次研究文物累了,就摸着筐沿发呆,好像妻子还在身边,等着他一起去菜市场。 后来王世襄把两人收藏的文物全捐了出去,唯独留下这只提筐。他说“这些文物是给国家的,提筐是给我的”。 2009年王世襄去世前,特意嘱咐家人,把提筐放进他的墓里,“我要带着它,去找荃猷,还跟以前一样,我挑菜,她拎筐”。 如今,这只提筐陪着两位老人长眠,而他们的故事,也成了文物界的一段佳话。 有人说“王世襄藏了一辈子的宝贝,最珍贵的是那只提筐”,也有人说“袁荃猷不会剥葱,却剥掉了生活的琐碎,留下了最纯粹的爱情”。 现在,王世襄和袁荃猷的故居里,还摆放着他们当年的买菜清单和提筐的仿制品,来参观的人都会驻足良久。有人拿起清单,看到上面写着“萝卜2斤、豆腐1块”,忍不住笑; 有人摸着仿制品的竹篾,想起自己和爱人的日常。原来最好的爱情,从不是轰轰烈烈的誓言,而是一辈子的陪伴。 你懂我的痴迷,我容你的笨拙,哪怕岁月变迁,那只装满烟火气的提筐,永远是彼此最温暖的念想。 信源:琴瑟和鸣念此生——王世襄与袁荃猷——广东政协网