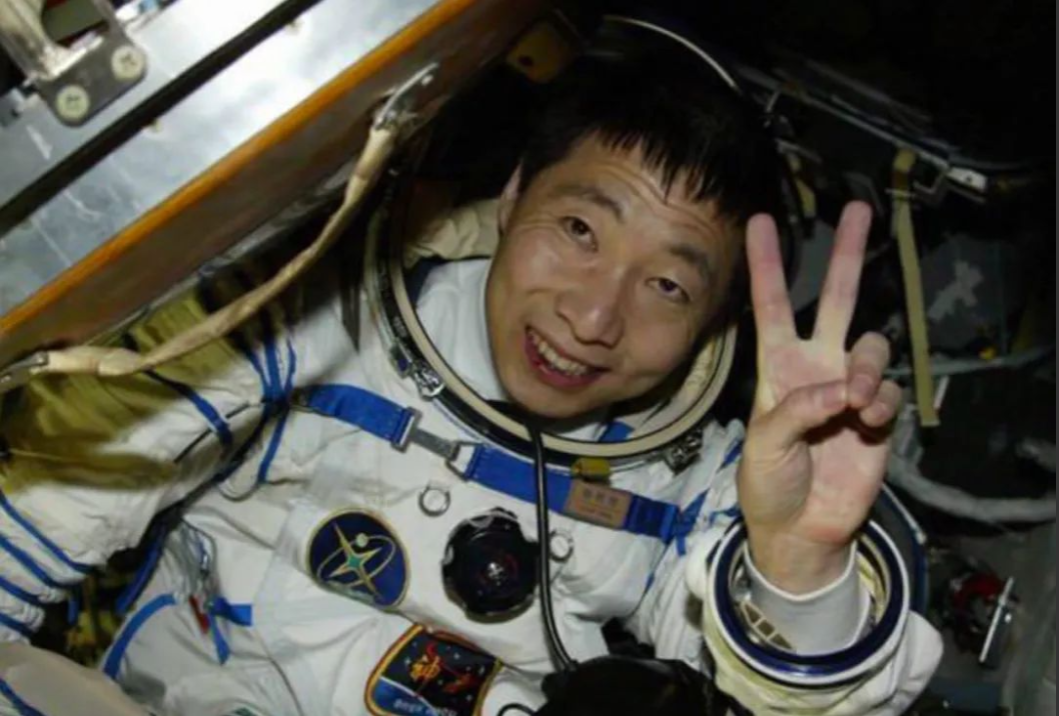

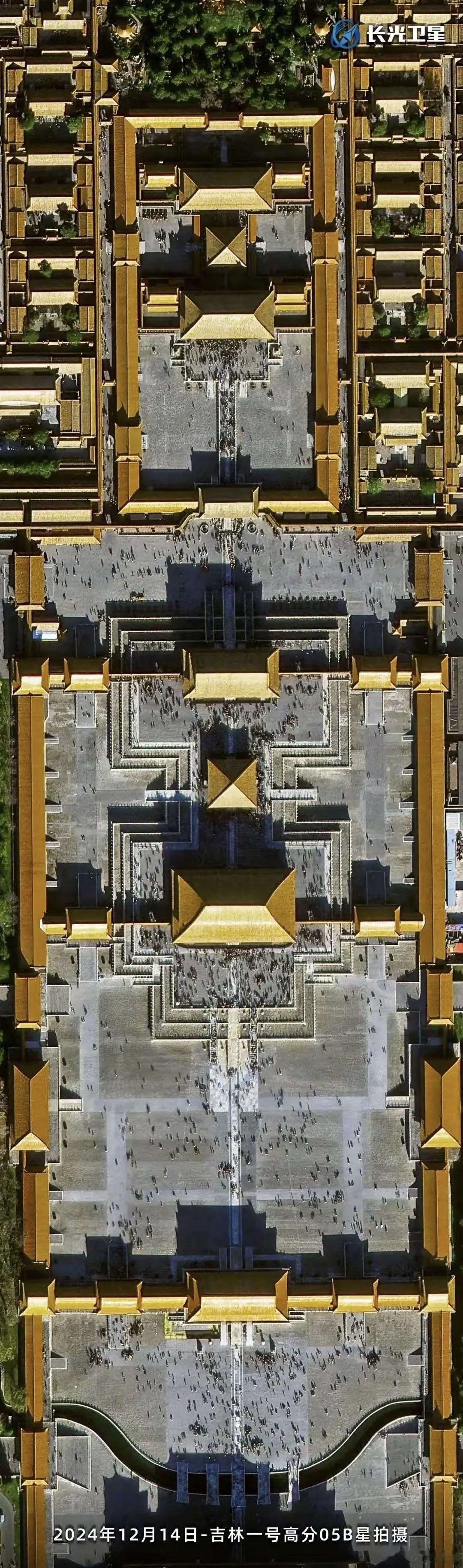

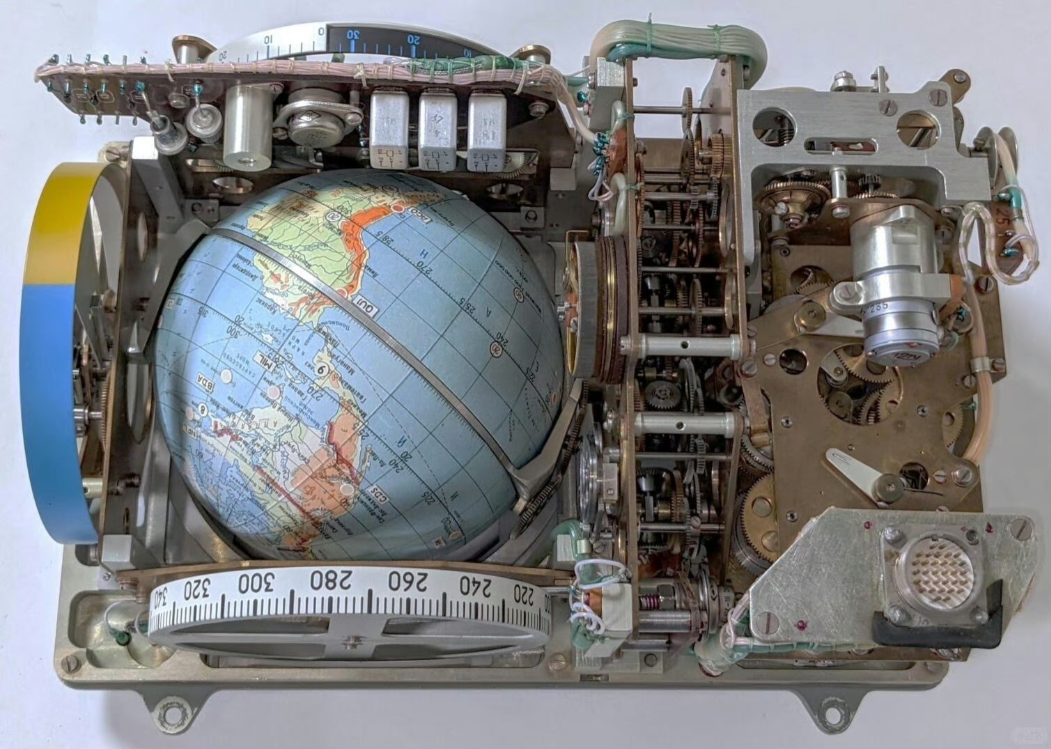

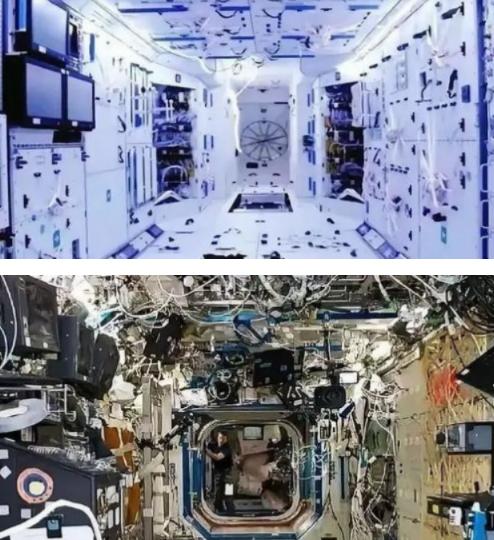

杨利伟为什么后来再也没有登天?其实,他能够活着回到地球就已经是万幸,在他攀登太空的过程中,濒临死亡的26秒、寂静太空中的敲门声、舷窗玻璃的裂纹。 当年神舟五号升空,火箭加速上升到一定阶段时,杨利伟突然遭遇了一场极致的“暴力袭击”。 那26秒里,他感觉有股看不见的力量要把自己的身体彻底撕开,五脏六腑都在跟着剧烈共振,像要碎掉一样。这种痛苦不是幻觉,他嘴角被麦克风磕破的伤口,就是那次经历留下的永久印记。 后来大家才知道,这种现象有个专业名词叫“POGO振动”,是世界性的航天难题,美国、法国的火箭都曾栽在这上面,简单说就是火箭结构频率和液体氧化剂振动频率搅在一起,产生了危险的共振。 比身体上的折磨更让人恐惧的,是太空中的未知危险。就在杨利伟和剧烈抖动搏斗的时候,舱外突然传来一阵“敲击声”,规律又诡异,在寂静的太空中显得格外清晰。 还没等他缓过神,又发现舷窗上似乎有裂纹——要知道在太空中,舷窗可是保护航天员的重要屏障,任何一点破损都可能意味着灭顶之灾。 已知的危险失控,加上未知的诡异现象,瞬间把心理压力拉到了顶点。地面控制中心的工作人员也捏着一把汗,因为他们监测到飞船数据出现了异常,只能在心里祈祷杨利伟能挺过去。 幸运的是,杨利伟凭借强大的意志力扛住了这一切。当他走出返回舱,说的第一句话是“我为祖国感到骄傲”。很多年后他回忆起来,依然觉得只有这句话能概括当时的心情。 而他带回地球的,不只是航天英雄的荣耀,还有第一手的人体感受数据——这些数据成了工程师们破解“POGO振动”的关键,让冰冷的技术参数有了真实的参考。 后来科研团队立刻展开攻关,通过一系列复杂的试验找到了问题根源。为了改进,他们先给神舟六号的火箭做了“减法”,把助推器蓄压器上的膜盒从两个减到一个,效果很明显,神六航天员感觉振动轻了不少。 但这还不够,为了彻底消除隐患,又研发出“变能量蓄压器”,能主动吸收燃料振动能量,错开共振频率。到神舟七号升空时,聂海胜说“非常舒适,几乎感觉不到振动”,那26秒的梦魇终于被彻底驯服。 而杨利伟,却因为这次飞行失去了再次登天的机会。医学评估显示,首次飞行时承受的巨大负荷,让他的身体不再适合执行太空任务。 这对一个热爱航天的人来说,无疑是种遗憾,但杨利伟却把这份遗憾转化成了更厚重的遗产—他的角色从航天员变成了中国载人航天工程副总设计师,开始负责航天员选拔和训练,把自己的经验毫无保留地传给翟志刚、王亚平这些后辈。 他说,让更多人有机会飞向太空,比自己再飞一次更有价值。 现在的航天员们,早已不用经历杨利伟当年的惊险。杨利伟那时用的是500万像素相机,现在的航天员能随时和地面通话;他当年挤在狭小的返回舱里,现在的空间站是宽敞的“三居室”;他的太空餐只能简单凑合,现在一周的食谱都不重样。 这些变化的背后,是杨利伟用一次生死飞行铺就的基础,是中国航天从“以身试险”到“系统保障”的巨大跨越。 如今我们看到神舟系列飞船常态化升空,航天员们从容探索太空,可别忘了,这一切的起点,是杨利伟那次带着惊险与牺牲的首飞。 他把个人荣辱置之度外,用一次飞行的贡献,通过整个航天体系的完善,实现了价值的万千倍增。

繁华似茧

你怎么知道