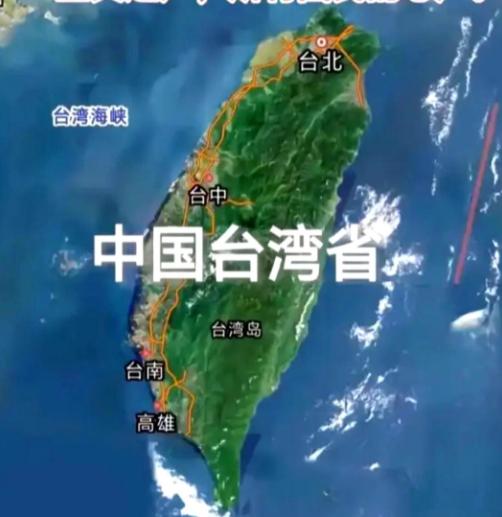

跟着蒋介石一同逃往台湾的,除了一些国民党军队的高层将领之外,随行最多的人员便是那些国民党的精锐部队和他们的亲眷,据不完全统计,蒋介石带往台湾的军队人数就已经超过了200多万,但是人数一多,麻烦就随之而来......[无辜笑] 1949年冬天随着大陆局势变化,国民党政权决定迁往台湾,大批军官、士兵和他们的家人,在纷乱的时局中渡海而来,根据历史学者估算,实际抵达人数虽未达到传闻中的两百万,但军民合计仍超过百万人,这场迁徙不仅是个体命运的转折点,更为台湾注入了新的人口成分。 当时的台湾面临巨大压力,岛内物资匮乏,住房更是捉襟见肘,为安置军眷,各地陆续兴建了七百多处眷村,最早期的房舍只是用竹篱笆围起,盖上瓦片便是家,每逢台风过境,屋里便下起小雨,居民得拿出各种容器接水。 这些来自天南地北的邻居,在狭小空间里学会了共处,张家包的饺子会分给对门的湖南人家,李家的辣酱成了整条巷子的调味品,最有趣的是孩子们,说着各地方言,却很快学会了彼此的童谣。 生活虽清苦,却充满创意,家家户户都把美军援助的面粉袋利用到极致——洗净染色,巧手一变就成了衣裤,细心的人还能在裤脚看到“净重25斤”的印记,妇女们更是撑起半边天,种菜、洗衣、做手工,想尽办法贴补家用。 食物成了最温暖的乡愁慰藉,来自四川的辣椒、山东的大蒜、客家的腌菜,在眷村的厨房里奇妙融合,原本只是家庭美味的牛肉面,经过各地手艺的碰撞,竟然发展成为代表台湾的美食,至今仍有老饕坚持,最地道的牛肉面味道只能在老眷村人的家中尝到。 随着时间推移,数十万退役官兵面临安置问题,为此1950年代起在台湾和金马地区设立了由官方管理的“特约茶室”,这一特殊制度持续数十年,直至1990年代才正式结束,它记录了那个年代难以言说的困境。 1970年代开始,许多眷村迎来改建,竹篱笆渐渐被砖墙取代,老邻居搬进崭新的国民住宅,虽然居住条件改善,但许多人仍怀念当年一家炖肉、全巷飘香的日子。 1987年两岸开放探亲,白发苍苍的老兵终于踏上归途,带回的不仅是礼物,更是跨越四十年的思念,这些重逢有欢笑也有泪水,见证了时代的变迁。 蒋介石在1975年逝世后,蒋经国接掌政局,推动十大建设等多项计划,台湾经济在这段时间快速成长,早期来台的军民也逐步融入社会,陈诚、白崇禧等将领在台湾度过余生,他们的经历成为这段历史的一部分。 如今眷村大多已经改建,但记忆以各种形式留存,牛肉面、烧饼油条已成为街头寻常小吃;文学作品《孽子》、电视剧《光阴的故事》让年轻一代了解这段历史,新竹眷村博物馆里,那些印着字的面粉袋、泛黄照片和褪色家书,静静述说着跨越海峡的故事。 这些看似寻常的生活点滴,其实承载着深厚的情感,它们告诉我们,无论时代如何变化,普通人认真生活的态度始终是最动人的风景。 网友们感慨万千: “我爷爷就是当年跟着过来的老兵,小时候常听他讲坐船来台湾的经历,他说最舍不得的就是留在大陆的奶奶,后来开放探亲才知道她早就改嫁了,真是时代悲剧啊。” “眷村牛肉面真的是yyds!我们台南这边有家老店就是外省老伯伯开的,汤头特别浓郁,听说配方是从四川带来的,现在儿子接手了还在卖。” “说实话以前课本对这段历史讲得很模糊,只知道‘转进台湾’,看了这篇文章才知道当初来了这么多人,还有那么多生活问题要解决。” “军中乐园那段历史真的很争议,但我阿嬷说那时候很多寡妇为了养家不得不去做这个,其实都是可怜人。” “四四南村现在变成文创园区了,拍照很漂亮,但年轻人可能不知道当初这些房子有多简陋。历史真的不能忘啊!” “两岸开放探亲那年,我们村有个老兵回去带了一大箱金门高粱给亲戚,结果回来哭说父母都不在了,只有堂弟认得他,听着都心酸。” 如果你是当年随军来台的年轻人,会选择把大陆老家的什么美食或手艺带来台湾谋生? 官方信源:国史馆台湾文献馆