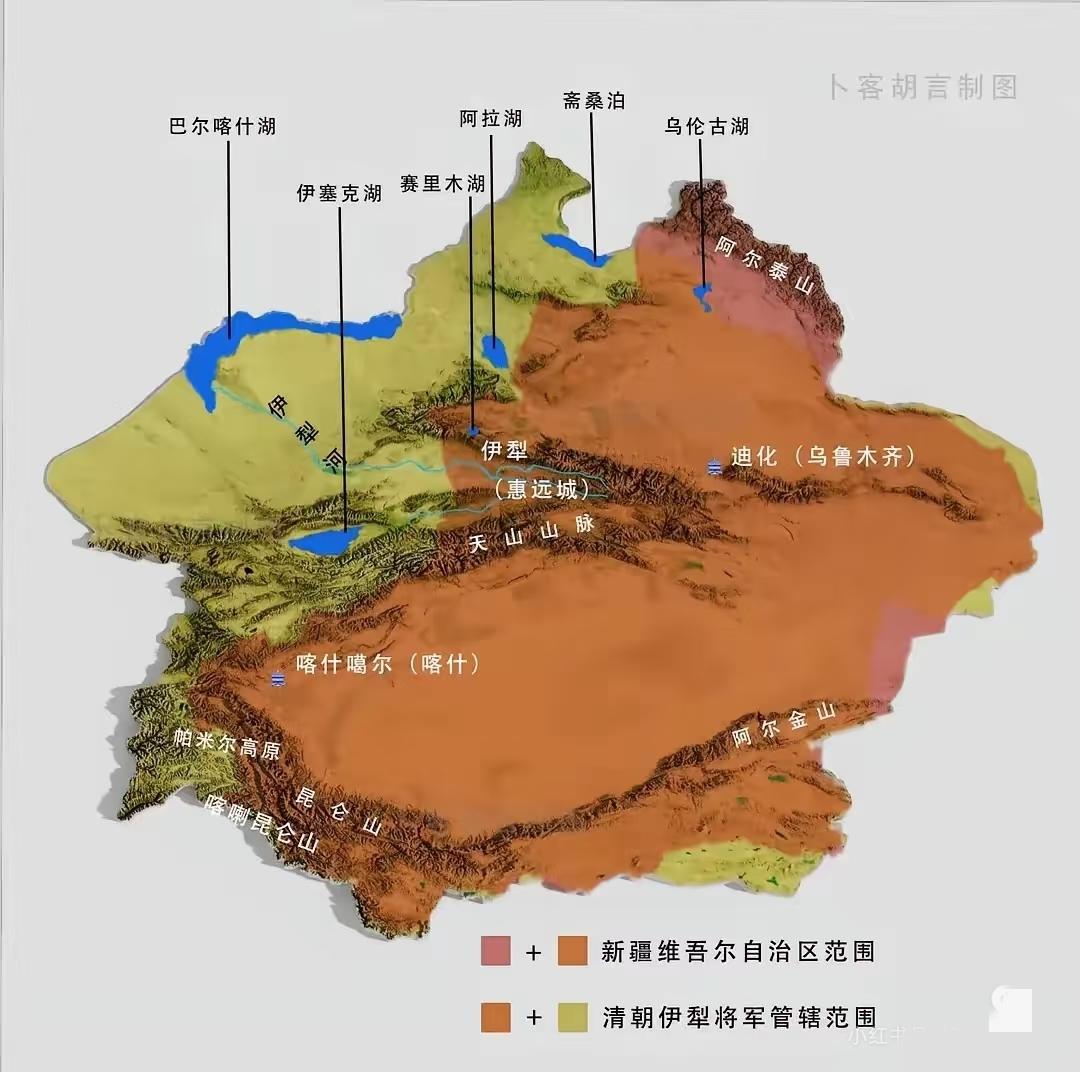

新疆地广人稀,原住民本来就不多,而且大多数都是少数民族,六七十年代大批甘肃人移居新疆,有些地方整村整社几乎都是甘肃人,虽历经几代人,现在连口音都基本没怎么变。[无辜笑] 从河西走廊到天山脚下,甘肃人进入新疆的脚步从未停止,上世纪六七十年代,出现了规模最大的一次迁徙潮,有些村庄几乎整村搬迁,带着家乡的农具和种子,在新疆重建家园,几十年过去了,他们的口音未改,饮食习惯依旧,成为新疆多元文化中独具特色的一支。 甘肃这个狭长的省份,曾是丝绸之路的黄金通道,历史上它的版图远比现在辽阔,包含现今的青海、宁夏部分地区,随着行政区划调整,甘肃与新疆的联系反而更加紧密。 在昌吉的奇台、吉木萨尔、木垒三县,在哈密地区的巴里坤,你都能听到浓郁的甘肃方言,这些语言岛屿的存在,记录着人口迁徙的地理轨迹。 清代乾隆时期平定准噶尔后,虽然设立了伊犁将军府,但治理体系并不稳固,接连发生的张格尔之乱和七和卓之乱,让清廷开始重新思考治理策略,魏源、龚自珍等有识之士先后提出设立行省、移民实边的建议。 左宗棠收复新疆后,建省事宜被提上日程,1884年清廷采纳刘锦棠的建议,设立甘肃新疆省,将新疆纳入甘肃管辖范围,这一行政安排,为日后甘肃人口持续进入新疆奠定了制度基础。 左宗棠西征时期,已有大量甘肃人随军进入新疆,负责粮草运输和后勤保障,此后甘肃的回族、东乡族和汉族群众陆续自发西迁,他们将甘肃的农耕技术、饮食文化带到了这片土地。 新中国成立后,随着兰新铁路的修建,又一批甘肃青年来到新疆,他们中的许多人选择留下,在库车等地开垦荒地,建立了新的家园,当地维吾尔族群众向他们学习灌溉技术,他们则向当地人学习适应新疆环境的耕作方法。 即使在困难时期,甘肃人西迁的脚步也未曾停歇,他们大多前往南疆地区,加入当地的生产队,逐渐融入多民族共居的社区。 改革开放以来,新疆迎来了新一轮的移民潮,四川、河南、甘肃成为移民来源最多的三个省份,与其他省份的移民不同,甘肃人更倾向于在新疆长期定居,如今从塔里木盆地到准噶尔盆地,从城市到乡村,都能看到甘肃人活跃的身影。 他们在新疆务农、经商、务工,将甘肃的拉面、凉皮等美食带入新疆的饮食版图,也学会了制作抓饭、烤包子的技艺,这种文化交融体现在日常生活的方方面面,甘肃人家中会备有奶茶,维吾尔族邻居也能说几句甘肃方言。 这种持续的人口流动,不仅改变了新疆的人口结构,也丰富了新疆的文化图景,甘肃人带来了中原地区的农耕文明,又吸收了西域多元文化的特质,形成了独特的跨区域文化认同。 如今当你走在乌鲁木齐的街头,依然能听到熟悉的甘肃口音,在伊犁的集市上,甘肃风味的小吃与维吾尔族的烤羊肉并肩而立,这种文化的交融与并存,正是新疆多元一体格局的生动体现。 网友们议论纷纷: “我爷爷就是60年代从甘肃张掖迁到昌吉的,我们村到现在说话还是河西走廊口音,邻居一半都是老家亲戚。” “在乌鲁木齐做生意十年了,甘肃老乡确实多,特别是餐饮和建筑行业,几乎每家都有甘肃来的老师傅。” “我是巴里坤出生的汉族,家里五代前从武威迁过来,现在还能和甘肃亲戚无障碍方言交流,文化传承真神奇。” “作为新疆土著,真心感谢甘肃老大哥带来的拉面技术和农耕经验,南疆很多灌溉方法都是他们带来的改良技术。” “历史课代表补充一下:左宗棠西征时就有‘甘肃兵团’的说法,现在很多新疆垦区还保留着陇中农耕习俗。” 想问各位新疆老乡,你们身边有没有特别有趣的甘肃移民故事? 官方信源:中国国家统计局 — 人口普查数据