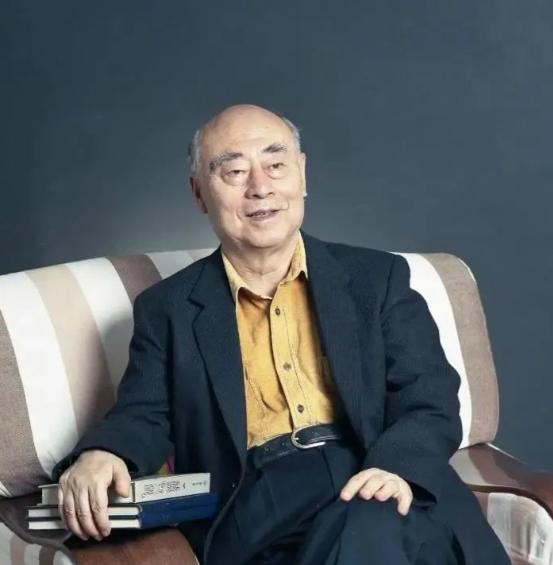

1988年,孙玉芹盯着报纸上氢弹之父四个字,心想:原来老头子瞒了半辈子的秘密,是去造氢弹了啊! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在那个冬天的早晨,于敏站在北京的四合院里,手中紧握着那张出国深造的通知书,这是一份所有国内顶尖科研人才都渴望的机会,一道可以让他在国际核物理领域站稳脚跟的门槛,然而,桌角那份标有“绝密”的氢弹研发任务通知,却如同一块沉重的石碑,压在他的心头,就在这一刻,他知道,自己的未来已无法回头,随着任务的来临,他对自己和家人的承诺变得不再清晰,人生的轨迹已悄然改变。 在那个时刻,于敏决定放弃留学机会,选择迎接挑战,他没有向家人透露任何有关任务的细节,而是简单告诉妻子孙玉芹:“这次出去,可能要很久,别等我,”他知道这不仅意味着长时间的分离,还意味着一场将他从家庭和亲人中彻底拉开的孤独之旅,命运的转折悄无声息地开始了。 “出差”成了于敏和孙玉芹生活中的常态,在接下来的几年里,于敏的工作完全被“绝密”笼罩,他的每一次出差,几乎没有任何预告与明确的结束时间,妻子孙玉芹渐渐习惯了家中空荡荡的日子,即使孩子在长大,夫妻间的距离也没有因此变得更近,她常常面对外界的疑问,随口说着“丈夫是搞科研的”,没有人知道,他在戈壁滩上的那些日子,究竟是如何度过的。 她所看到的,于敏回家时的疲惫与短暂,是他艰辛工作的表象,于敏的身影总是匆匆,连带回家的一袋袋信件里,除了简单的问候,便是那份隐忍与坚守,家中的一切,孙玉芹都独自承担着,从家务到孩子的教育,无一例外,这种孤独感不是任何人能够感同身受的,外界的生活一如往常,然而她所经历的,却是与常人无法理解的孤独和不安。 尽管如此,孙玉芹从未向丈夫提出过更多要求,她懂得,这是一个关系国家命运的使命,这份责任从未让她有过丝毫怀疑,纵使心中有无数个为何,她依然选择默默地承担起她的责任,她的支持与信任,成了于敏坚定的后盾,让他在漫长的岁月中不至于因孤独而动摇。 时间匆匆流逝,直至1988年,当“氢弹之父”这一称号首次出现在报纸上时,孙玉芹的心中突然涌上一阵复杂的情感,那一刻,二十多年的疑问,终于有了答案,她看着报纸上那个熟悉的名字,她明白了丈夫这些年默默承受的背负和牺牲,那时候,她突然意识到,所有的等待和承受,都是为了国家的安全,而她与家人不过是为这一伟大目标的默默付出者。 从原子弹到氢弹的研制,短短的几年时间,于敏和他的团队创造了震惊世界的奇迹,在美苏封锁的严峻局面下,他们凭借简陋的工具和极度艰苦的环境,硬生生闯出一条属于中国的核武器研制之路,1967年6月17日,中国的第一颗氢弹试爆成功,那个瞬间,历史的篇章翻开了新的一页。 然而,在这一切背后,于敏和他的团队默默付出的不仅是科研的心血,还有对家庭的割舍,几乎所有的成就都在于敏的隐姓埋名中诞生,在那段长时间的“出差”背后,孙玉芹和孩子们在无数个孤独的日子里承受着对未知的担忧与期盼,她没有任何抱怨,只是默默地等待着丈夫的归来,而丈夫的每次归来,只有那一刻的短暂相聚,对于孙玉芹来说,这样的生活早已成为习惯,尽管孤独,她依然选择守护家,守护着这份背后无声的使命。 孙玉芹的坚韧,也成了于敏持续奋战的动力,尽管他在外面拼尽全力,但每一次回到家中,面对的是妻子无声的支持和家人的期待,在那个没有现代通信设备的年代,孙玉芹只能通过零星的信件,偶尔与丈夫取得联系,在这些信件中,唯一传递的便是那句“别等我”,这句简单的话语,承载着于敏一生的承诺与心酸,每一次“出差”归来,丈夫的身影总是那么匆忙,话语也总是匆匆而过,而孙玉芹所能做的,仅仅是为他准备好一顿简单的饭菜,默默等待他归来。 尽管于敏的名字在后来渐渐为人所知,但他依然选择保持低调,他的内心深知,这一切是集体的功劳,而非个人的成就,尽管他获得了国家最高的科技奖项,但在他看来,背后真正的英雄,是那些和他一起奋斗的团队成员,和在家中默默支持他的妻子,于敏的心中,始终有一个无尽的遗憾,那就是未能在家庭的每个重要时刻,陪伴妻子和孩子。 孙玉芹的心情随着岁月的流转逐渐从疑惑到理解,从委屈到自豪,她明白了,这些年来丈夫的种种异常举动,都是为了国家的未来,而她和孩子们不过是为这一伟大事业默默奉献的无名英雄,1988年,于敏的身份得以解密,家人的生活也因此发生了变化,孙玉芹再也不用再对别人隐瞒丈夫的工作,而她的心情也逐渐从压抑中解脱出来,她开始重新认识于敏,看着他经历了那么多,终于迎来了属于自己的荣耀时刻。 信息来源:荆楚网——中国“氢弹之父”于敏:他的名字曾绝密二十八年