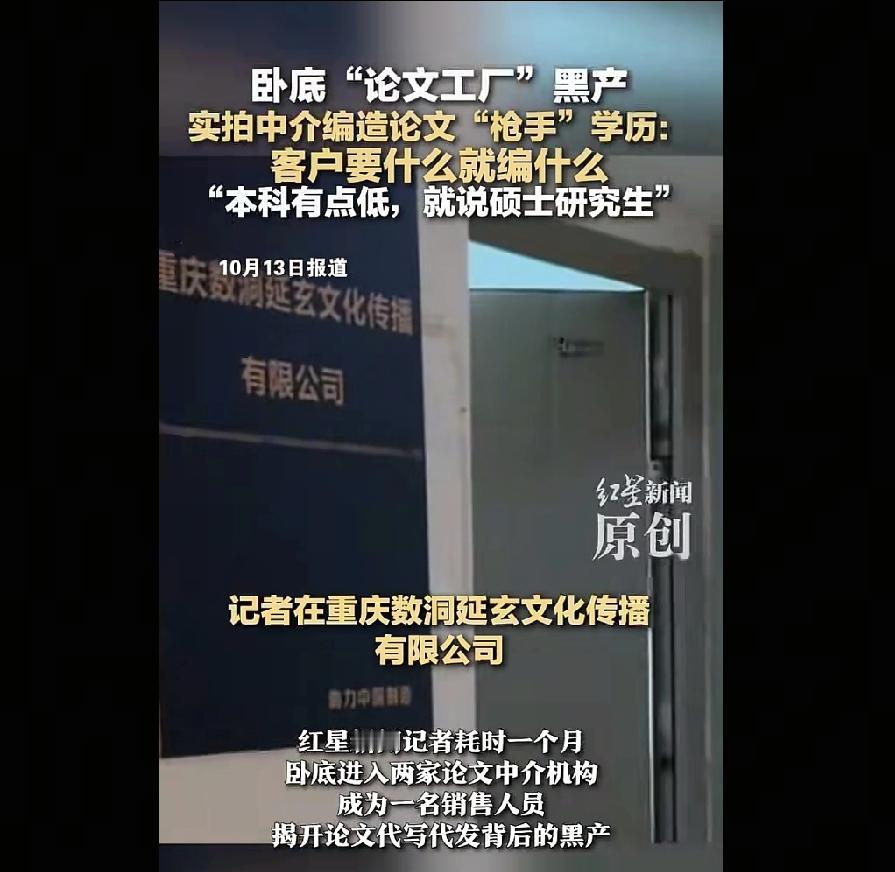

【评论丨“一年运作发表论文13万篇”,#打击论文工厂应从需求源头抓起#】日前,一组关于论文代写代发“工厂”的报道,引发关注。记者卧底发现,一家机构提供的内部资料显示,机构为帮客户刊发论文,能为客户凭空开具会议邀请函、参会证明等文件。据称,公司去年累计为客户运作发表论文13万篇,年收入超8000万元。除收费代发论文外,这场“学术生意”背后,还有更为核心的业务——论文代写。为获取客户信任,销售人员会任意编造学历自称写手;而为了让代写的论文更具“学术性”,自称与某医药公司有联合共用的生物实验室,以便为医学论文代写提供临床研究数据。

相比没受过专业训练的黑心小作坊,一次暗访拍摄或许就能全流程取证。而反观“高端”学术造假者,不仅反侦查意识强,销售、写手、渠道链条彼此隔离,还团伙作案。这份机敏心思和钻营劲头,为何不放在学术创新上,而非要在造假邪路上狂奔?

说到底,还是利诱二字。记者卧底的一家论文代写代发中介机构,据介绍,其去年累计为客户运作发表论文13万篇,年收入超8000万元。这还是以人为主的“手工作业”,若引入AI,代写效率不可估量。央视就曾曝光武汉一家AI代写论文黑工厂,他们采用“组稿+AI”模式,操作简单、无需深度人工介入,代写效率高,员工靠“走量”赚钱。

仅一家“工厂”一年就能灌入13万篇“水论文”,长此以往,对国内科研生态和学术公信的影响难以想象。学术不端,不仅是国内科研和创新的毒瘤,也会影响国际声誉。不委托第三方代写、代投、修改论文,不提供虚假同行审稿人信息、不违反署名规范,这些在学界都有共识,为何还造假不止,乃至乱象更甚?

归根到底,还是需求决定了市场。论文产业化的背后,是功利化的学术评价体系。它催生的从代写、代发到数据造假的完整灰色链条,更凸显出客户群体评职称需求之迫切。比如报道中提到,一机构负责人介绍称,公司客户大多来自有评职称需求的教师和医生群体,其中“医护客源占比在50%以上”。面对“医学论文临床数据,可参照其他实验数据编写”的现状,很难想象,有人靠这样的论文晋升,甚至拿着这种论文去指导实践,会造成什么样的后果。

或许,花钱购买论文以应付职称评审,已成为一个公开的秘密,这本质上是学术形式主义对科研生态的严重侵扰。无论如何,都不应纵容这样的乱象。

事实上,国家和地方早有相关指导意见出台,比如中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化职称制度改革的意见》提出“克服唯学历、唯资历、唯论文的倾向,科学客观公正评价专业技术人才”;地方上,广东省曾出台《关于进一步改革科技人员职称评价的若干意见》,以一套“组合拳”破解,包括突出科技成果转化,改变以往过于强调科研项目和论文的要求等。对于高校,教育部也曾印发指导文件,并要求开展专项整治,重点自查自纠是否存在评价指标单一、非法买卖论文、学术权力异化等问题。

对于教师和医生等群体而言,论文当然是反映科研水平的参考指标,有相应要求无可厚非。要强调的是,面对论文代写代发乱象,要反对的不只是水论文本身,更要反对评价体系“唯”剩论文,以及制假售假、非法买卖的论文黑产。为评职称、骗经费的造假“论文”,只会污染学术数据库和科研生态。关停“工厂”打击乱象,维护学术诚信,已刻不容缓。

说到底,各行业应在坚持学术规范的基础上,建立多元评价体系。职称评审需更透明公正,注重学术共同体评价,突出对一线实操贡献和创新能力的评价。只有从需求源头上着手,才有望刹住AI+人工批量造假论文的歪风。

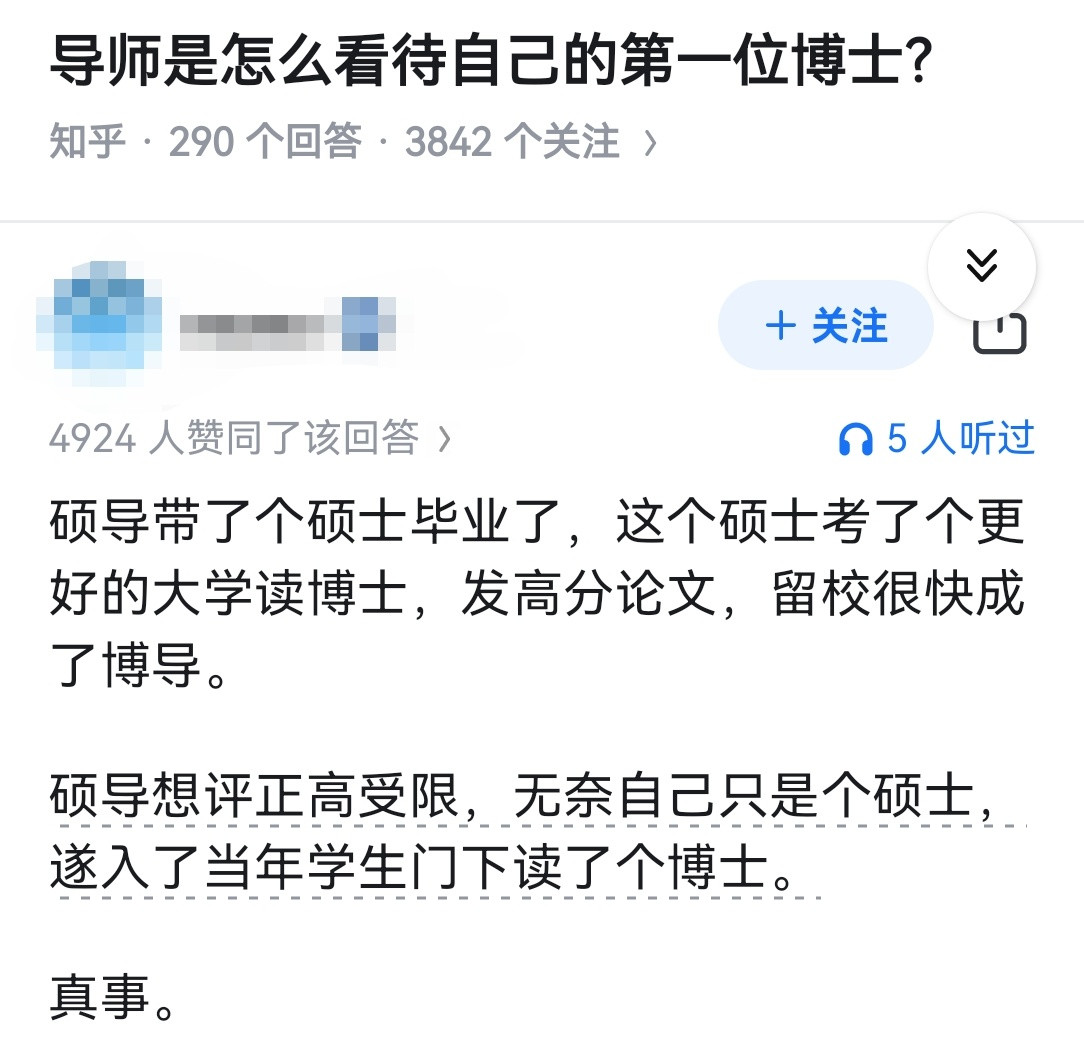

![导师说把改好的论文发我邮箱里了。[捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/11835104525861132613.jpg?id=0)