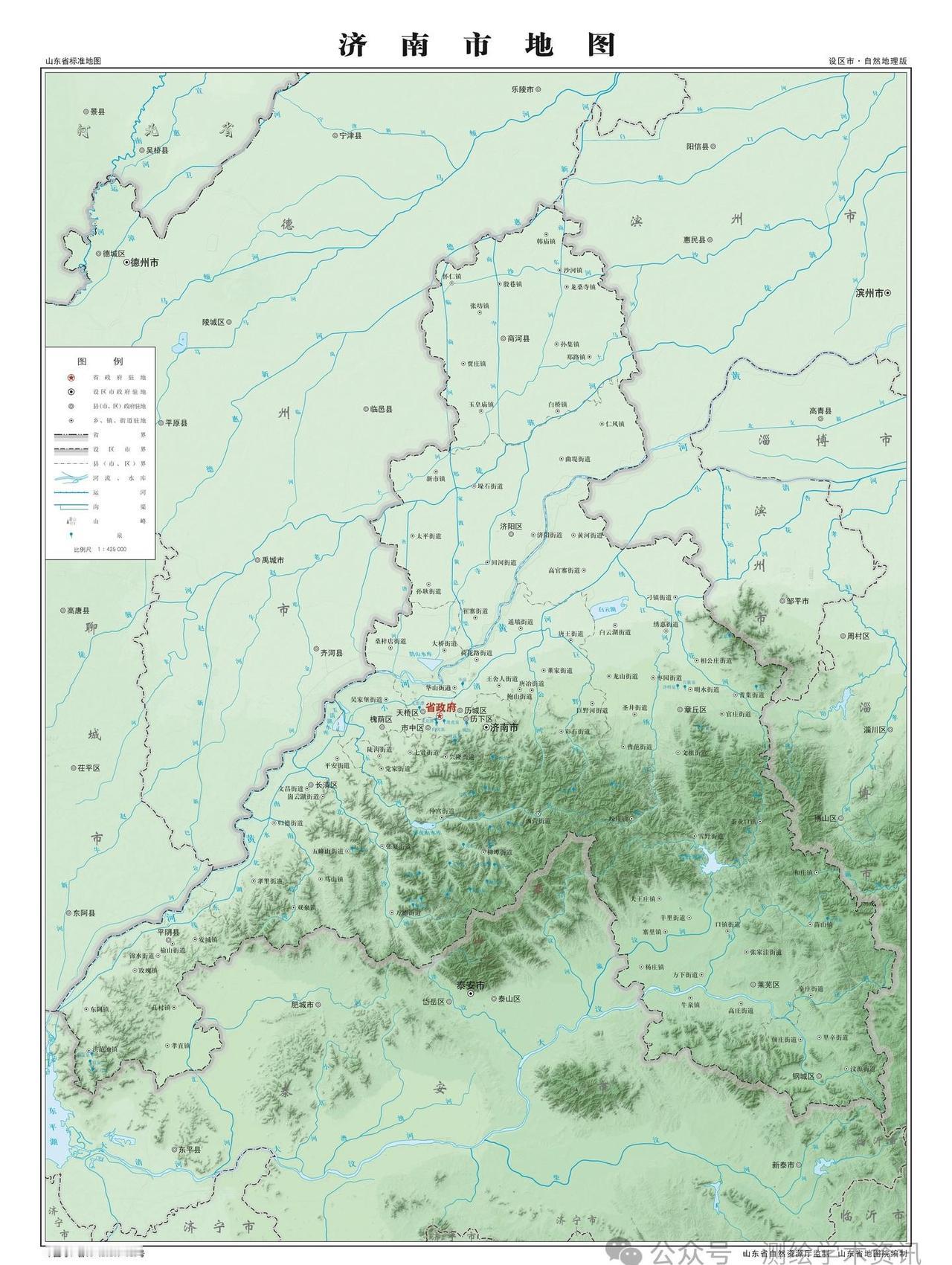

青岛积米崖码头现场直击:刀鱼价格暴涨背后的惊人真相,渔民一趟收入破十万,市民凌晨排队抢购堪比黄金! 清晨六点的青岛积米崖码头,海风裹挟着咸腥气扑面而来。渔船的马达声由远及近,甲板上堆满银光闪闪的刀鱼,像极了移动的宝藏库。一位刚卸完货的渔民抹了把汗,咧嘴笑道:"这季节跑一趟,挣得比打工半年还实在!"话音未落,岸边的人群已骚动起来——鱼贩举着钞票往前挤,大妈拎着泡沫箱小跑,连穿西装的白领都蹲在地上挑拣,仿佛慢一秒就会错失财富密码。 价签跳动间的民生缩影:码头的交易区成了没有硝烟的战场。一条条刀鱼按体型铺在碎冰上,小贩的吆喝声此起彼伏:"二十一斤的宽刀鱼,眨眼就没了!"一位戴草帽的大叔边扫码边叹气:"去年这价能买三斤,现在只够称两斤。"但他的手却没停,迅速将四五条鱼塞进冷藏箱。价格牌上的数字像坐了火箭,却挡不住人们抢购的热情——毕竟这种透亮如缎的鲜货,晚半小时进市区就能翻个跟头。 渔汛背后的生态警报:老渔民王师傅蹲在船舷边抽着烟,眉头拧成了疙瘩:"往年这时候渔船扎堆回港,今年海里像被筛子滤过似的。“他指着远处稀疏的船影解释,过度捕捞让近海鱼群锐减,加上洋流变化,渔船不得不驶向更远的海域。成本涨了,风险高了,但市场需求却像滚雪球——中秋宴席、春节囤货,刀鱼始终是沿海饭桌的"硬通货”。 冷链车与泡沫箱的赛跑:码头边缘,十几辆冷链车早已严阵以待。穿工装的小伙扛着箱子健步如飞:"这批鱼三小时后就到济南超市了。“而在社交平台上,”天价刀鱼“话题下,网友晒出超市标签:同等规格的刀鱼售价已突破60元/斤。从渔船到餐桌,每增加一个环节,价格就叠加一层"滤镜”,最终为新鲜买单的永远是消费者。 传统渔市的智慧生存:正当人群涌向大渔船时,本地人李阿姨悄悄拐进码头角落的小摊。"挑鱼要看鳃鲜不鲜,眼睛亮不亮。"她拎起一条鱼对着阳光,"像这种透青光的才是真野生的。“在她看来,抢购潮里藏着门道:懂行的专挑半夜到港的"头鲜”,普通游客则容易被"船刚靠岸"的营销话术迷惑。这种代代相传的挑鱼经验,正成为对抗价格泡沫的利器。 海鲜市场的消费升级密码:不远处的海鲜酒楼老板也来蹲点,他坦言:"现在客人宁愿多花50%价钱吃现捞的。"随着消费观念转变,"鲜活"已成为餐饮业的核心竞争力。而抖音直播间里,主播正对着镜头展示清蒸刀鱼:"家人们看这蒜瓣肉!"屏幕右下角的销量数字飞速滚动——线上海鲜赛道正在重构传统渔业的产销逻辑。 渔港黄昏的人生百味:夕阳给码头镀上金边,忙碌一天的人们开始清算收获。年轻鱼贩数着钞票计划给媳妇买新手机,老渔民则盘算着下次出航要备足冰块。而那些没抢到心仪刀鱼的人,一边抱怨着"吃鱼比吃肉还贵",一边预约了明早的闹钟。海浪声中,这片码头就像微观经济场,映照着人们对美好生活的执着追求。 当最后一辆冷链车驶离,积米崖重归宁静。但关于刀鱼的故事仍在继续——它不仅是舌尖上的美味,更是观察经济脉动的一扇窗。明天太阳升起时,新的渔汛又会带来怎样的惊喜?或许答案就藏在每一次潮起潮落之间。 (来源:青岛积米崖码头实地探访+渔民访谈+市场调研数据) 青岛 积米崖玛头现场直击 海鲜涨价民生消费