1935年中央红军长征刚到陕北时,虽说有了块根据地,暂时安定了下来,形势还是相当严峻,就一万多兵,且人困马乏、缺衣少弹,根据地又人少地贫、生存十分艰难。 就是在这样一个看起来“内忧外患”的局面中,红军不仅没垮,反而硬生生地从谷底爬了出来,这背后到底靠的是什么?如果只看表象,很容易陷入一种误解,觉得这是靠个人意志撑下来的。 意志当然重要,但如果没有战略上的清晰判断、对敌对局势的准确评估、对群众路线的坚守,光靠硬撑是撑不出个新中国的。 那时候的红军领导层其实已经有了相当成熟的战略眼光,他们知道,陕北虽小、虽穷,但它的地理位置非常关键,靠近黄河,背靠陇东,渭北可进,晋绥可援。 从军事上讲,这里有天然的屏障,也便于和其他抗日力量形成联动。从政治上看,陕北民众虽然贫困,但对土豪劣绅的反感和对土地革命的渴望,为红军的宣传和组织工作提供了土壤。 红军当时的主要任务其实不是立刻打仗,而是恢复元气、巩固根据地、扩大影响力。所以,哪怕兵力有限、供给不足,也必须稳住阵脚。 在这种背景下,陕北成为了一块战略上的“缓冲地带”。这里不像南方那样敌人密布,也不像西北边缘那样太过偏远,既可以休整,又能开展政治动员。 而且从当时的全国局势来看,国民党的统治矛盾日益尖锐,日本侵略步步紧逼,红军在此扎根,反而有了“曲线救国”的战略空间。这种判断不是事后诸葛亮,而是红军领导人对政治形势和地理条件的精准把握。 当然,说起来容易,做起来可不是那么回事。红军刚到陕北,连吃饭都是问题。根据当年的真实资料记载,战士们很多时候只能靠野菜、树皮充饥,衣服破得不能再破,子弹更是宝贵得不能随便开一枪。 这可不是夸张,这是真实的生存状态。可即便如此,红军依然坚持搞宣传、搞动员,利用一切可以动用的资源,逐步打开局面。 从这个角度看,所谓“人困马乏”并不是一句形容词,而是真实的处境写照。可就是在这种艰难条件下,红军没有陷入自怜自艾,也没有陷入盲目冒进,而是坚持实事求是,走群众路线,一步步把这片贫瘠土地变成革命沃土。 陕北的农民虽然家境普遍贫寒,但在长期的压迫下早已积蓄了对旧有统治的不满。红军到来并没有像某些外来武装那样高高在上,而是深入群众、帮助耕种、调解纠纷,这种“打铁还需自身硬”的群众工作,反过来赢得了广泛支持。 可以说,红军在陕北站稳脚跟,不是靠枪杆子硬压出来的,而是靠政治路线和实践策略赢来的。 在那个物资匮乏、条件极度恶劣的环境中,红军用实际行动告诉群众:我们不是抢你们的,我们是来帮你们的。这种“你中有我、我中有你”的鱼水关系,才是根据地能够生根发芽的根本所在。 从陕北开始,红军和共产党的宣传工作进入了一个新阶段,不再是简单的号召,而是结合本地实际,开展土地改革、组织贫农协会、建立地方政权。 这些看似琐碎的基层工作,其实是整个根据地建设的核心。没有这些群众基础,所谓的根据地就是空中楼阁。 也正是在这种极其艰苦的环境下,红军培养起一批真正懂政策、能实干、接地气的干部队伍,为之后的抗战和建国打下了坚实基础。 很多人提到陕北时期红军的困苦,总是感慨不已,但我倒觉得,真正值得关注的不是他们有多苦,而是他们在那么苦的条件下还坚持做对的事。 不冒进、不急躁、不幻想,而是脚踏实地地从一块贫瘠土地上开出新局面,这才是最值得我们今天反思和学习的地方。陕北的胜利不是偶然,不是运气好,而是一整套战略、组织、纪律、群众工作的综合体现。 素材来源:毛泽东:陕北是“落脚点”与“出发点”——中国共产党新闻网

闲来无事

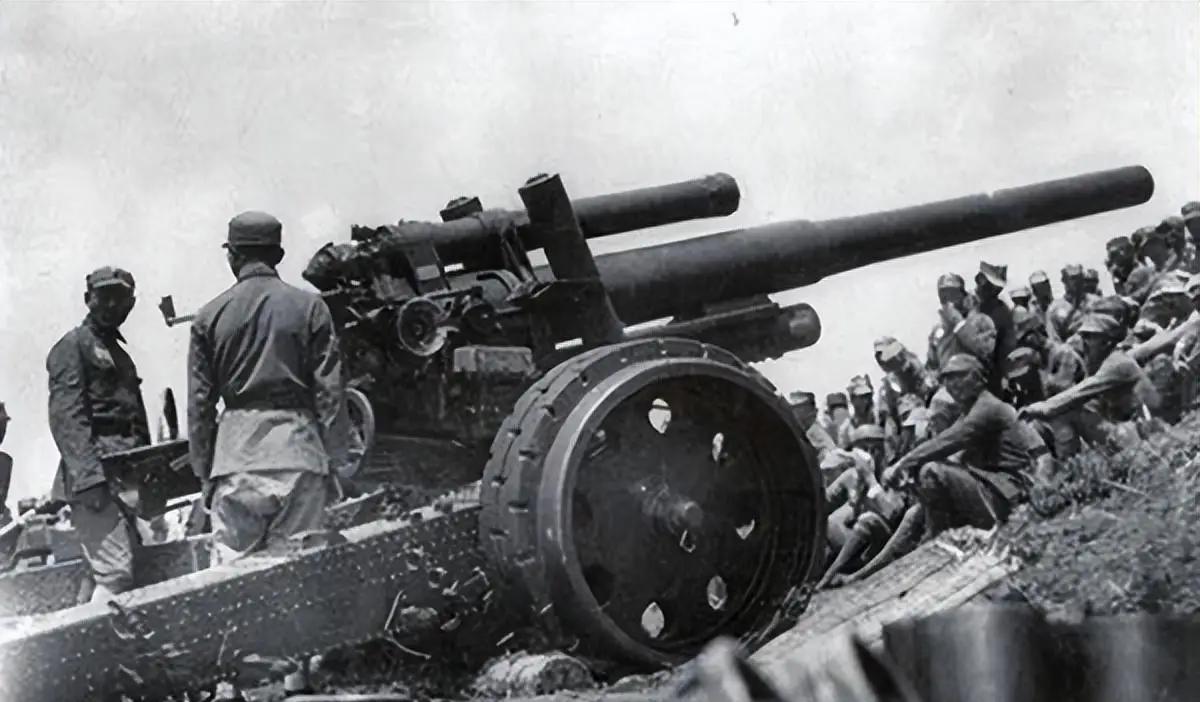

东征!