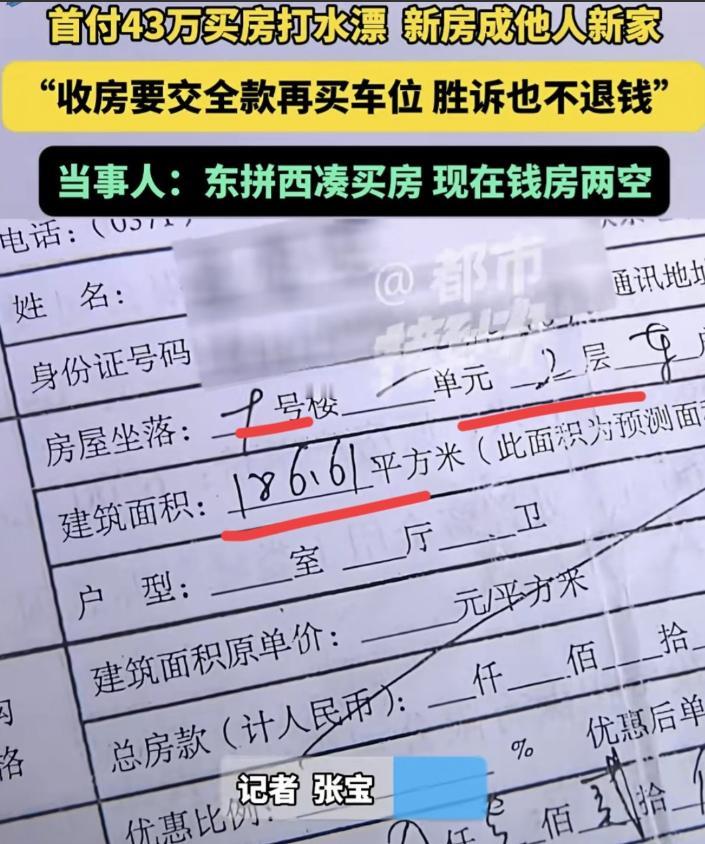

河南开封,秦女士一家为了买房,东拼西凑借遍了亲友,终于凑齐43万元首付款,谁料六年后收房时,被开发商要求再补50多万并强制购买车位,否则不给交房。她一气之下起诉退款,虽然法院判她胜诉,但开发商没钱可执行——如今,钱房两空,连家都快过不下去了。 2017年,秦女士和丈夫孟先生在当地一家楼盘看中了9号楼二层的一套房,面积186.61平方米。两口子商量后决定先交部分房款。那时房子还没建好,他们签订了《房屋认购协议书》,交了43万多首付。按照约定,后续款项将在交房时通过贷款方式补齐。 然而,一切都在2023年收房那天变了样。售楼处工作人员告诉秦女士:“要交全款,还要在小区买车位,才能拿钥匙。”听到这里,她当场愣住——买房时已经倾尽所有,哪还有余钱?工作人员态度坚决:“不补齐,不交房。” 秦女士和丈夫无奈,只好商量退款。经过多次协商无果,2024年,她将开发商告上法庭。法院查明事实后认定:开发商违约,应退还购房款。判决生效后,秦女士以为终于能拿回那笔血汗钱。 但现实比判决更冷。执行阶段,法院发现开发商名下无财产可供执行。账户冻结、房产查封、车辆抵押——早已“空壳一片”。不仅如此,那套他们选中的房子,竟然已经被卖给了别人。 秦女士赶去一看,新业主早已入住。她当场瘫坐在地上,哭着说:“钱没了,房也没了,我家都活不成了。” 原来,在她起诉期间,开发商早已将房屋转售他人。售楼处也早就撤走,如今成了一家商铺。秦女士再想找人,只能联系到一位律师,对方冷静地说:“法人已经被限制高消费,没法执行。” 法院执行局工作人员表示,该案已“终结本次执行程序”,意思是:开发商无财产可执行、无法履行判决。虽然成立了专项工作组跟进,但执行希望渺茫。 从2017年到2025年,八年的买房梦,最终化为泡影。秦女士的遭遇并非个例,在全国范围内,类似“开发商跑路”“房款难退”的纠纷层出不穷。 那问题来了:开发商在未退钱的情况下又将房卖给他人,这到底违法吗? 根据《民法典第577条》规定:当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 秦女士与开发商签订《房屋认购协议书》,双方的买卖关系合法有效。开发商在未解除合同、未退还房款的情况下将房屋再售他人,构成典型的“一房二卖”行为。 法律上,第一次买卖关系仍然成立。秦女士有权要求开发商返还购房款并赔偿损失。若开发商在收钱时明知无法交房仍继续售房,涉嫌恶意欺诈,可主张惩罚性赔偿,金额最高可达房款一倍。然而,这些权利的实现,离不开一个关键条件——“可执行财产”。 在司法实践中,“赢官司拿不到钱”,最常见的原因正是被执行人无财产可供执行。即使法院判决秦女士胜诉,只要开发商名下没资产,她仍然无法拿回本金。这也是很多购房者忽视的现实风险。 那秦女士能不能拿回房?理论上,《民法典第209条》规定,不动产买卖应当以登记生效。秦女士尚未办理网签、登记,房屋产权仍归开发商所有。开发商再行出售,第二个买受人若已登记在先,则依法受保护。这就是“物权公示原则”的体现。 因此,虽然开发商行为违法,但房已售出且完成过户,法院难以撤销第二次交易。秦女士能做的,只能继续申请执行,或等待破产清算时分配。 从法律角度看,此案暴露出几个关键问题:秦女士购买的房,仅签了认购协议,而非正式《商品房买卖合同》。这意味着合同效力较弱,缺乏监管备案保护。若能签订正式合同并网签备案,开发商擅自转卖即属无效。 在部分中小城市,部分项目未纳入预售资金监管账户,购房者交的钱直接流入开发商账上,一旦资金链断裂,购房者权益得不到保障。在开发商资不抵债、被列入失信名单后,法院虽可限制高消费、冻结账户,但若无资产,执行终结几乎意味着“讨不回”。 从秦女士的角度,这场官司她赢了,但现实她输了。她哭着说:“我不是要发财,我只是想拿回我辛苦的钱。” 这句话,代表了无数普通购房者的心声。 法律专家提醒:买房签约前,务必核实开发商“五证”是否齐全。签订正式合同并完成网签备案,认购协议不等于购房合同。付款必须通过监管账户,避免资金被挪用。保留证据,包括付款凭证、沟通记录、销售广告等,作为未来维权依据。 房地产交易不是情感投资,而是严格的法律行为。没有程序保障的“分期买房”,看似灵活,其实充满风险。 如今的秦女士依旧在维权路上。她说:“哪怕拿不回钱,也希望大家别再掉进这样的坑。”