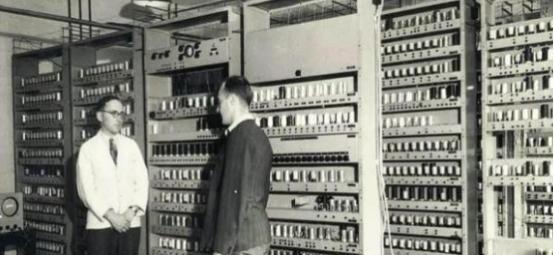

1958年,苏联曾生产了50台三进制电脑,理论上来说,三进制更接近人类大脑的思维方式,但结果却输给了美国的二进制电脑,这究竟是为什么? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 人们早已习惯,手机、电脑、服务器里一切都是“0和1”的世界,二进制仿佛是计算机唯一合理的选择,可是,科技史上,曾经真有一群人试图打破这条规律——他们让计算机拥有了三种选择,苏联在20世纪50年代末,生产出了一批令人难以置信的三进制计算机,这个故事的开头看似奇特,背后却揭示了技术变革、体制规则和产业路径之间的多重博弈。 三进制的魅力,首先体现在它的数学特性,二进制世界里,所有数字都需要用“是”与“否”来表达,三进制则引入了第三种状态,既能是正,也能是零,还可以直接表示负,这样做有一个优势,就是能更高效地编码信息,比如,要表示十进制的一百,二进制需要七位,三进制仅需五位,信息密度更高,存储和传输都能节省空间,理论上,三进制还方便负数运算,不再需要额外的符号位和复杂的转换。 这种多状态的表达,和人类日常思维有某种相似之处,现实生活中,很多判断并不只是简单的“对”“错”,而是存在“不确定”的灰色地带,三进制正好可以为这种模糊性提供一个自然的表达方式,有人甚至认为,如果用三进制来设计人工智能,未来机器或许能拥有更细腻的“思维”,不过,这些设想在当时只是理论层面的畅想,距离现实还有很长的路。 1958年,苏联莫斯科国立大学的团队制造出了全球首批三进制计算机,这批机器被命名为Setun,与同时期的二进制计算机相比,Setun在硬件结构上做了许多创新,它采用了平衡三进制信号,也就是用-1、0、1分别代表负、零、正三种状态,这样一来,电路复杂度减少,元件数量明显少于二进制机型,Setun的内存容量大约7KB,虽然在今天看来极为有限,但在当时已属先进。 Setun使用的是铁氧体磁芯,这种材料能很好地支持三态信号的存储和传输,团队成员人数不多,资源也很有限,但他们通过技术创新,把三进制的理论优势变成了实实在在的产品,令人惊讶的是,这批机器在实际运行中展现出极高的稳定性,用户普遍反映,Setun使用多年几乎不用维修,只在最初换过几个零件。 在价格方面,Setun同样极具竞争力,每台售价27.5万卢布,只有同期苏联二进制机型的一半甚至更低,这样低的价格本应带来市场爆发式增长,但在苏联计划经济体制下,一切却变得复杂,工厂的盈利来源于国家预算,而不是市场订单,Setun太耐用、太便宜,反而导致工厂预算缩水,由于预算与部门权力挂钩,主管单位并不愿意扩大生产,最终,Setun全年产量被严格限制在15台左右,总共只生产了50台。 与此同时,苏联的工业体系也没有为三进制计算机提供更多支持,Setun主要被分配到高校和科研院所,进入工业和民用市场的机会极其有限,即便外部有订单,相关部门也未批准出口,体制内的利益分配和预算规则,让这项技术创新早早遇到天花板,1965年,Setun项目被迫停产,取而代之的是比它更贵、性能却无明显提升的二进制机型。 在世界的另一端,美国的计算机产业链正迅速崛起,二进制成为全球公认的标准,冯·诺依曼架构的普及,使得整体硬件设计高度标准化,便于大规模生产,晶体管和二极管等基础元件本身就是为二进制优化设计,生产工艺成熟,成本也不断下降,IBM等公司投入巨资建立完整的产业链,从硬件生产到软件开发形成环环相扣的生态体系。 在产业链和标准化面前,三进制的理论优势变得微不足道,硬件厂商、软件开发者、教材编写者都围绕二进制展开,美国和西欧的计算机技术飞速进步,将苏联远远甩在身后,苏联受到冷战时期的技术封锁,难以获得西方的高端半导体元件,即便Setun本身性能稳定,缺乏外部配套与生态支持,依然难以突破孤立状态。 信息来源:澎湃网——《2021年10月13日苏联的三进制电脑,为什么被二进制干掉了?》