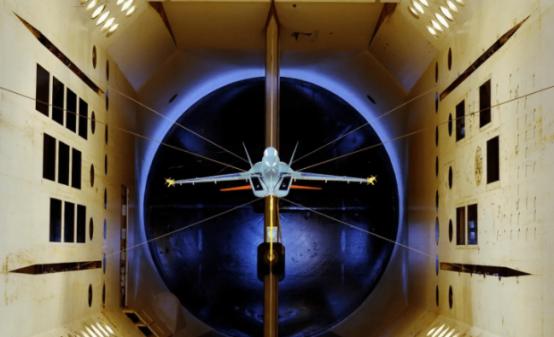

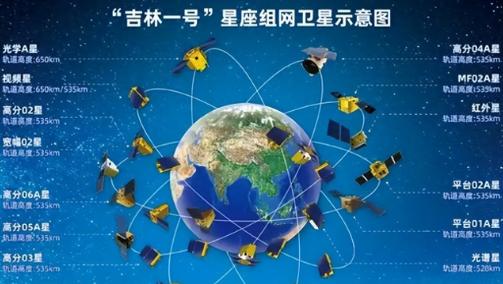

谁掌握了风洞,谁就掌握了天空的话语权,中国高超音速风洞到底有多厉害呢?据说法国想用我们的15马赫风洞,报价15个亿,欧洲申请20马赫,开价40亿,而美国想体验30马赫的极致速度,不但要准备50亿,还得搭上数据共享,结果美国觉得这条件没法接受,最后只好不了了之。 敢报出这样的“天价”,还不怕没人来用,底气就在于中国的风洞,确实是全球独一档的存在。 风洞说白了,就是个能“造风”的巨大管道,用来模拟飞行器在天上的各种状态,是飞行器研发不可或缺的“摇篮”,而高超音速风洞,则是这个领域皇冠上的明珠,主要攻克的是“热障”和“黑障”这些世界级难题。 过去,这类技术被少数国家紧紧捂着,中国的逆袭始于JF-12激波风洞,它实现了每秒3-9公里的模拟速度,而更先进的JF-22风洞,甚至能模拟30马赫的极端条件。 这相当于能在实验室里,瞬间复现从纽约到东京的飞行环境,正是这种“全覆盖”的能力,让中国成了全球唯一能提供所有高超音速实验条件的地方。 那么,为什么用一次这么贵?这钱还真不是乱要的,以30马赫为例,风洞里的气流温度瞬间就能冲到近万摄氏度,比太阳表面还热,普通材料进去直接就气化了,中国通过独创的“爆轰驱动”等黑科技,以及特殊的耐高温材料,才实现了在这种极端条件下的稳定运行。 所以,这高昂的报价,一部分是覆盖惊人的研发和运营成本,另一部分,则是一种战略筛选,核心技术关乎国家安全,用“天价”和“数据共享”作为门槛,既能筛选出真正有分量的合作伙伴,也能牢牢守住自己的技术底牌。 这种技术优势,直接转化为了战略上的主动权,欧美国家不是没想过自己搞,但建造这类风洞周期长、投入大,远水难解近渴。 据说美国X-51“乘波者”项目屡经波折,就与相关实验数据不足有关,反观中国,凭借自身完备的风洞体系,助力了如“东风-17”等型号的快速成熟。 如今,局面已经悄然改变,俄罗斯、沙特等国开始向我们寻求合作,而欧美则陷入了一个尴尬境地:自己建,费时费力,想用我们的,又得接受“新规则”,这套由技术实力定义的“新规则”,正在悄然重塑全球高科技合作的格局。 高超音速风洞的意义,早已超越了传统的航空领域,无论是研发空天飞机、降低卫星发射成本,还是构建新一代战略防御体系,都离不开它的支撑。 中国的“腾云工程”空天飞机等未来感十足的项目,正是建立在风洞集群打下的坚实基础上,这背后的逻辑很清晰:谁能在实验室里最先模拟未来,谁就能在未来的天空和太空竞争中,定义新的游戏规则。 中国高超音速风洞的崛起,给我的最大启示是:在真正的尖端科技领域,没有任何捷径可走,它是一场关于“技术自主权”的深刻觉醒。 过去我们常讲“市场换技术”,但现在看来,最核心、最底层的技术,是买不来也换不来的,只能靠持之以恒的投入和扎实的基础研究啃下来。 这种转变,体现了一种更深层次的自信,无论是传说中的“天价报价”还是“数据共享”条件,本质上都是在主动设置合作门槛,从过去规则的被动接受者,转变为新规则的共同制定者,这传递出一个清晰信号:在高科技合作中,我们开始强调“对等”与“共赢”,而非单方面的技术乞求或输出。 不过话又说回来,我们也要保持清醒,拥有世界上最厉害的风洞,就像拥有了世界上最先进的冶金炉,但这不等同于一定能铸出最锋利的宝剑。 如何将实验数据高效转化为工程实践和实战能力,形成从“创新”到“应用”的完美闭环,是下一个阶段更需要智慧和毅力的挑战。 最终,这场围绕风洞的博弈告诉我们,未来的大国竞争,核心是科技体系的竞争,中国正在用实际行动证明,它不仅能突破“卡脖子”的困境,更有能力开辟全新的赛道,并邀请世界按照新的逻辑前来合作,这条路无疑充满挑战,但风洞中喷薄而出的烈焰,无疑已经照亮了起点。