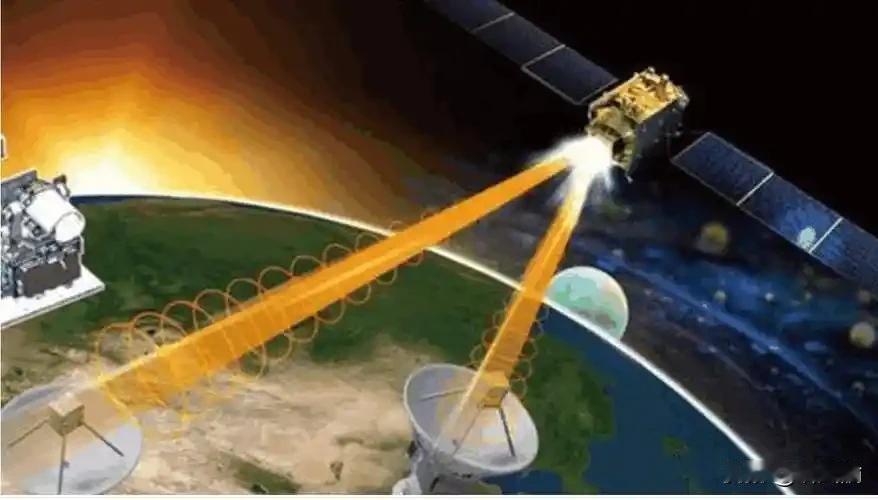

美军的“眼睛”,瞎了!解放军在南海释放的不是电子诱饵,而是宣告:从今以后,你雷达屏幕上的每一个信号,都必须经过我的“审核”! 过去在南海来去自如的美军侦察机,如今发现自己陷入了一个诡异的困境。它们的雷达屏幕上会突然出现一支规模庞大的航母战斗群信号,朝着某个关键海域挺进。 但当美军紧急调动侦察力量扑向目标空域时,那里除了平静的海面什么也没有。那些看似真实的舰船信号,实则是解放军新型车载电子战系统精心编织的电磁幻影。 这种被称为“数字射频存储器”的尖端技术,能在毫秒级时间内捕捉敌方雷达参数,并生成与真实目标高度吻合的假信号。一辆普通军用吉普大小的装备,其能量密度相当于传统干扰器的二十倍,覆盖范围可达三百公里,却能快速部署在南海岛礁的狭小阵地上。 这意味着美军常年依赖的电磁信号地图正在失效,他们雷达上显示的每一个光点,都可能需要经过中方电子战系统的“审核”才能显示。 这场电磁博弈的背后,是中国电子战能力从被动防御转向主动电磁欺骗的历史性跨越。早在上世纪90年代,中国在电子战领域曾处于明显弱势。1994年“华南空情异常事件”中,美军EA-6B电子战飞机曾对中国沿海雷达实施大规模干扰,导致解放军防空系统短暂瘫痪。 1996年台海危机期间,同类飞机再次干扰中国军事演习,暴露出解放军在电磁领域的弱势。这些经历促使中国将电子战列为国防重点工程,通过技术引进与自主创新,逐步构建起涵盖侦察、干扰、反制为一体的体系。 2021年1月5日的中美南海对峙,成为检验中国电子战实力的关键节点,当时一架美国P-8A反潜巡逻机在南海投放新型声纳浮标,附近还部署了EA-18G“咆哮者”电子战飞机进行协同作战,通过模拟大量虚假信号试图迷惑中方。 然而解放军不仅准确识别了真实目标,还迫使美军启动声纳自毁装置后撤离。这次成功标志着中国电子战能力已实现质的飞跃。 现代电子战的核心已不再是简单的信号干扰,而是演变为一种“电磁空间的黑客攻击”。新型电子战系统能够根据敌方雷达特性实时调整信号特征,模拟从战机编队到航母战斗群的各种目标,并且这些虚假目标还能表演战术机动,时而分散突防,时而集群推进。 这种精准欺骗迫使敌方侦察机不断调整航向,徒劳追踪根本不存在的目标,极大消耗了其作战效能和精确制导弹药。 美军在南海的电磁优势正遭遇前所未有的挑战,他们发现曾经清晰的“信号版图”变得模糊不清:想锁定解放军舰艇,屏幕上却出现十几个真假难辨的航迹;想追踪战机动向,雷达突然被强电磁脉冲覆盖。 这种“看不见、摸不着”的对抗,让美军拳头打在棉花上,有劲使不出。 更令美军焦虑的是,电子战领域的较量直接关系到现代战争的制海权和制空权。一旦冲突爆发,掌控电磁优势的一方将在信息战中占据绝对主动。 解放军通过布设电子诱饵,可使对手的雷达系统接收大量虚假回波,导致其难以分辨真假目标,进而误判局势。当美军数据链丧失准确的态势感知时,整个舰队和机群的行动将暴露巨大风险。 中国电子战技术的进步源自军民融合的创新模式,第五代移动通信技术的信号处理能力、人工智能的实时决策算法以及先进芯片的强大算力,被快速转化为电子战领域的实用成果。 例如基于量子纠缠原理的被动雷达系统,能像海绵吸水般吸纳所有电磁信号却不发射任何波动,曾使美军的EA-18G飞行员感叹“仪表盘突然黑屏,就像有人在我们头顶扣了个铁锅”。 在南海深处,解放军已铺设能捕捉200海里外潜艇声纹特征的光纤传感器,这些由哈尔滨工程大学研发的海底“顺风耳”,结合空中的遥感卫星星座,构成了立体化的监测网络。 美菲联合军演中暴露的电磁黑域事件,进一步证实了解放军电子战能力的实战效果。当永暑礁上的巨型天线阵列启动时,能在南海划出直径500公里的电磁结界,使对方战机的仪表盘瞬间黑屏。 这种技术突破源自2016年的中美南海对峙,当时美军“斯坦尼斯”号航母的电子攻击曾让中国舰队雷达屏幕飘满雪花,催生了马伟明院士团队研发的舰载电磁弹射系统,后来演变成量子雷达雏形。 回顾历史,中国在电磁领域的逆袭印证了“善守者藏于九地之下”的智慧,只不过今天的“九地”已演变为九层电磁空间。 当解放军歼-16D电子战飞机掠过曾母暗沙,翼尖拖曳的电磁诱饵在夕阳下划出金色轨迹时,任何试图在这片海域兴风作浪的势力都将明白,南海的规则已由中国军队重新定义,这里的电磁边疆,解放军守得住。 雷达信号全乱的那天若真来临,不是威胁的开始,而是正义的宣告,中国的海疆,容不得半点窥探与挑衅。

用户11xxx42

奋起直追,后来居上,力压美国佬