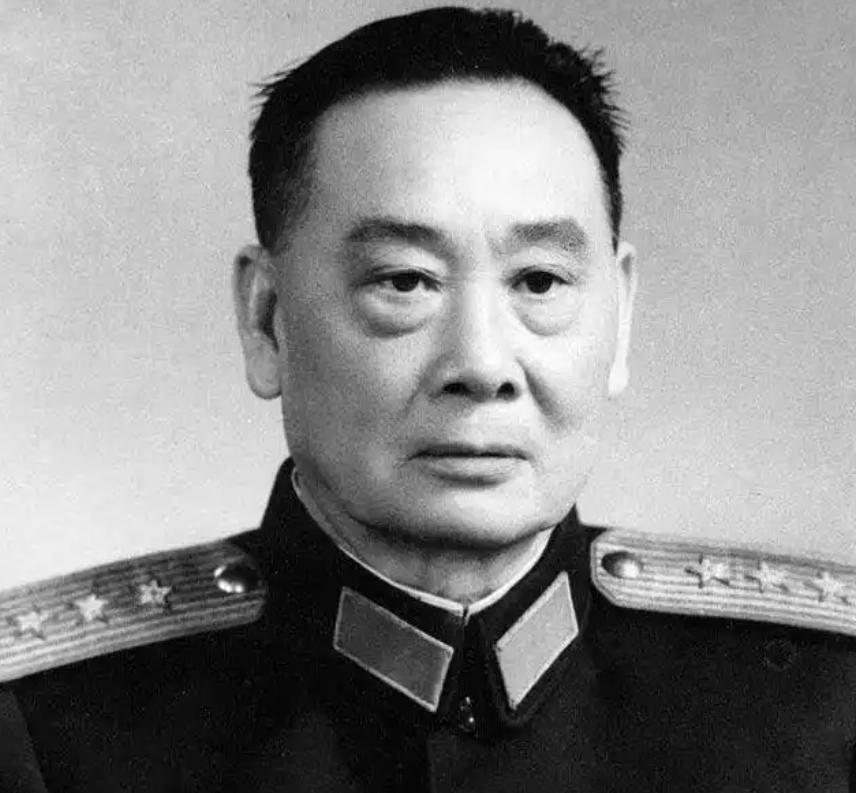

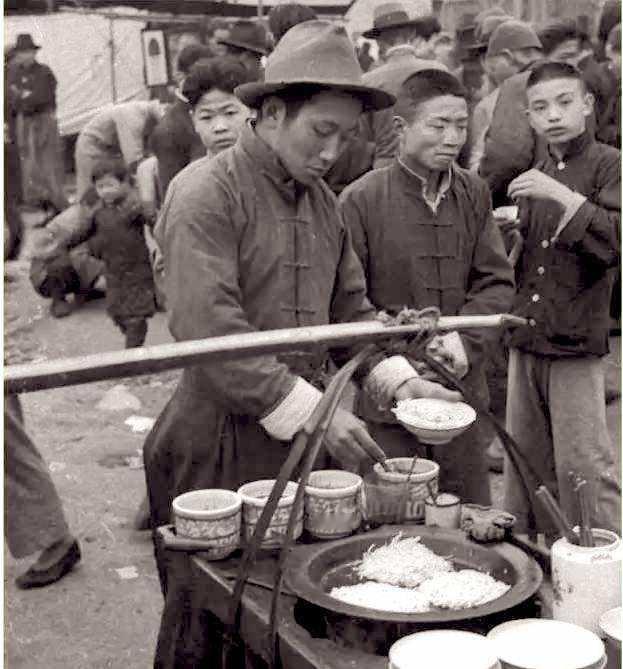

开国十大将的工资待遇,为啥各有不同? 开国头几年,大家都还在摸索怎么过和平日子。 军队的人,习惯了前线生活,一下子转到城里,进了大院、住上楼房,有些不适应。有时候下楼都还习惯性摸枪,那时候讲“供给制”,吃穿住都归部队管。 谁职位高,谁资历老,都一样,拿什么大家都差不多。 司令员也吃窝头,兵也吃窝头,谁也不多一口。 但日子久了,问题冒出来了。 城里物价开始活了,东西得买,孩子得养,再一锅端不太行了。 谁都知道,有些人扛过几十次枪战,有些人还没怎么上过火线,大家都一个待遇,不公平,也不现实。 从1950年起,军队内部就有人提议要立规矩。 罗荣桓说得直,说这支队伍不能靠情感管一辈子。得有章程。 说着说着,就提到军衔制、工资制、干部等级评定。这个思路在1952年定下来,那年春天,中央军委发了个文件,把全军的干部按九等二十一级分了级别。 文件不厚,十几页,但一传下来,全军都震了。 之前谁也没见过这种细化方式,以前论的是“有没有干劲”,现在看的是“你属于哪一级”。名字后面多了个级别数字,心里都跟着起波澜。 紧跟着,工资标准也来了。 从军委主席、副主席每月四百五十元,一路排下来,大军区司令、政委四百,兵团三级指挥员三百七十到三百三十,再到正军级三百一十,最后副排级四十六元。差得不算少。 五十年代的钱有分量。 一个月四十块,能让一家人吃穿不愁。有的干部拿着三百多元工资,进家门时拎的是白面和肉;另一位拿着四十六元的,可能得精打细算吃咸菜。 差距不是写在脸上的,但体现在锅里、柜子里、家属的表情里。 也有基层老干部不服。有人说,打仗的时候,命是我扛出来的,现在评级不如那些坐办公室的。 有人摔茶缸子,说我打了多少仗你们心里没数?这种情绪,在授衔那年被推到了顶点。 1955年9月,怀仁堂那场授衔典礼,气氛很复杂。 场面隆重,仪式严谨,红地毯铺得平平整整。主席台上,一排名字被叫出来,元帅、大将、上将……掌声一次接一次响。可礼堂后头,站着不少没被叫到的人。 脸上不说,心里怎么想的,谁也猜不透。 钟伟是少将,可按他打过的仗、立的功,至少也得上将。贺晋年更明显,三块勋章全是一等。也是少将。有干部私底下说,组织是不是搞错了。 可文件已经发了,名单也定了,谁都改不了。 很多决定,是会议里定下来的。 军委那时候开了七十多次讨论会,把各级干部的战绩、任职时间、表现都拉出来对照。有些人被提上来,是因为政治站位稳;有些人被压一档,是因为历史上有过一点争议。 彭德怀拍过桌子,说这事不能只讲感情。 一边是公平,一边是稳定,哪个都得兼顾。评衔评到后来,大家也都明白,光靠战功是排不清楚的,还得看组织的判断。 工资和行政级别也一并捆上了。 元帅属于副国级,对应行政三级;大将也是副国级,但行政四级;上将、行政五级;中将是六级,相当于部长。工资之外,住房、秘书、警卫、医疗配套,全跟级别走。 中将往上,专人开车,饭有专厨,生病有专医。少将以下,就正常待遇。 有时候这些细节才是真正的差距。谁能带家属住小院,谁还得挤招待所,这些东西部队里都看得清楚。有老上校调侃,说不是在比功劳,是在比谁能早点挂上肩章。话糙理不糙。 可也不是所有人都看重待遇。 有人拿着少将工资,还天天跑基层检查部队,风雨无阻。有人虽然级别高了,但整天琢磨的是下一步岗位怎么走。 级别只是一个起点,后头的仕途才是重头。 说到底,工资和军衔,是给这支队伍立规矩。以前靠人管人,现在靠章程,不是说章程就公平,但总比什么都没有强。 1965年,军衔取消了。 理由说得清楚,说军衔制度和职务安排脱节,导致管理效率下降。文件一下来,肩章摘了,工资归口调整。军队里一阵子不太适应。 有人说又回到老一套,乱糟糟;也有人说松口气,不用再比谁头上星多。 但问题还是摆着:没人知道谁管谁。 一个营长带着一个原来是上校的副职,讲话都不敢抬头。 那几年,部队内部确实有点乱,事不好办,人不好调。一直到1988年,军衔制才恢复。恢复的时候没大张旗鼓,也没举办典礼。 文件发下去,各单位照章执行,肩章又戴上去了。 三十年之间,制度转来转去,老一代军人说习惯了。有章的时候照章办,没章的时候看人说话。可国家不能老靠看人。 定规矩,是为了不看人也能办事。 开国十大将工资不同,说到底,是因为军衔不同。 军衔不同,是制度安排;制度安排,背后是政治、资历、战功、位置、年纪……哪一样都说得过去,也哪一样都可能被质疑。 这就是现实。 那张工资表,现在已经泛黄了。 但写得很清楚。一行一行,对着名字、级别、职务、津贴、补助,一目了然。 数字不大,但意义不小。它是新中国第一次用纸面制度告诉军人:你的位置在这儿,你的待遇在这儿,你的边界也在这儿。