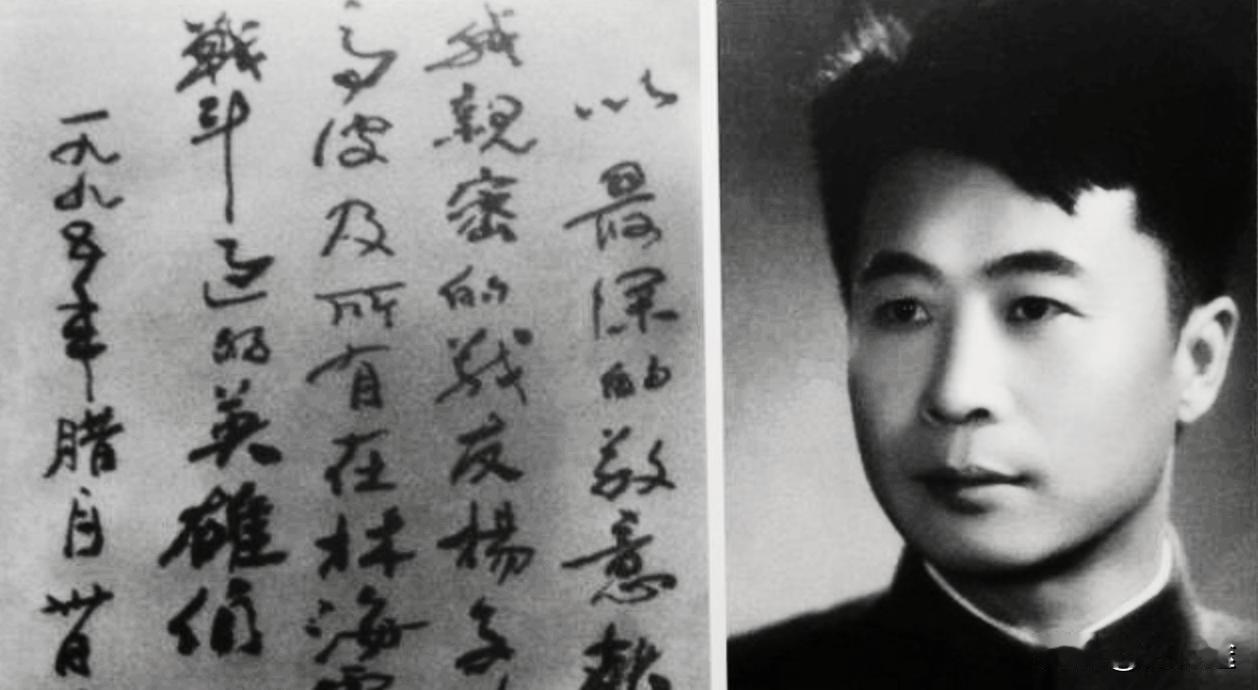

曲波辽沈战役时受伤了,没有随四野大军南下,解放后转业到齐齐哈尔机车车辆厂当党委书记兼第一副厂长,后调入铁道部担任副局长, 曲波这人,命里好像就跟“雪”沾上了。 年轻时在辽沈战役受伤,子弹打穿腿骨,人昏过去的时候,雪就压在他脸上,一呼气都能听见“咯吱”的声儿。 后来人救回来了,腿保住了,走路却再也不利索,一瘸一拐,一辈子都是那样。 部队南下时,他没法跟着去,只能留在东北。 那时天冷得出门得裹棉被,他住在沈阳机车车辆厂的宿舍,窗户糊着报纸。 复员后,组织让他当厂党委书记。工人们都管他叫“曲书记”,人瘦,脸总带笑,但一到现场就板起脸,拿根拐杖敲地:“安全第一。” 车间机器声轰轰响,蒸汽呛人,他就在那种环境里一边干活一边咳。 1950年,他调到齐齐哈尔车辆厂,又冷又远。 那段时间他整天泡在厂里,夜里不睡觉,在桌上摊纸写字。写啥?没人知道。 连刘波也只是偶尔看见他低头抄东西。后来她才发现那是小说稿。他写得慢,有时候半天憋一句,手一抖,墨滴子全落在纸上。刘波在旁边帮他抄,房里黑,油灯晃,她写字都得凑着看。 那时候俩人连个像样的桌子都没有,稿子压在缝纫机上。 《林海雪原》就这么出来的。他写的是自己带兵打仗的事,写那些剿匪的兄弟、那些死在林子里的战友。 有人说那是小说,其实他写的是一段记忆。 他改了名字,却改不了那种冷。写完那一章“奇袭虎狼窝”,他自己哭了一夜。 1957年书印出来,全国都在传。 火车站的广播都在念:“杨子荣智取威虎山!”工人看见他都说:“我们书记写的书!”那阵子,他成了名人。到哪都有人请他说两句。 他不太会应付这种场面,每次讲话都不离那几句:“我是军人出身,只写我经历的事。” 好景没几年。 1966年风向一变,他的名字出现在大字报上,他被扣了好几顶帽子。 他心里不明白,《林海雪原》写的是剿匪,怎么也能算罪?新书《桥隆飙》印好了十万册,还没发就被查。 那几年,他的家也散了。 大儿子因为在学校写传单被抓进监狱。刘波在被批,他自己也在被审查,没人敢管孩子。 等消息传来,孩子已经被关了一个多月。 曲波买了棉衣、棉被,拄着拐杖跑去看守所。 看守不让见,他说:“我得看到他写的收条。”那张收条后来他留了十几年,一直夹在书里。 1969年秋天,有人来接他,说去值夜班。 结果车开到钓鱼台,江要见他,她先寒暄几句,又问他伤好没。然后说:“你参加过辽沈战役吧?写一写辽沈战役。”他答得小心:“我那时候只是团干部,不懂高层指挥的事。”江说:“我可以让你看中央电报。” 他摇头,说:“光看电报写不出真事。”江青脸上那点笑意就没了。 两天后,她又让他去看样板戏《智取威虎山》。 演完问他感想,他说:“挺好,算京剧的新路子。”她说:“那你就按这戏改你的书。”他不答。 她盯了他几秒,他才说:“我还在接受审查,等我学习好了再考虑。”江的脸当场僵了。那天夜里他回家,刘波听完,松口气:“幸好没答应。” 信寄出去,就再没消息。 他被派去食堂卖粥,手上没力,粥总洒在衣服上。 师傅笑他笨,他笑着接话:“我干不了细活。”后来改去卖馒头,结果每个馒头上都有指印。 再后来派他去农场剪果树。他干得挺认真,天天坐在树下剪枝,还特地买书学习。 冬天雪厚,他拄着拐杖在雪地里慢慢挪,人看着都心疼。 结束,他平反。那天他打开抽屉,旧稿还在,纸都发黄了。 他一页页摊开,看着那些字,像看老朋友。刘波在厨房忙,他屋里静得能听见笔划纸的声音。他拿笔一点点补字,说:“得让它再活一次。” 后来他被调进铁道部,成了工业总局副局长。 那时头发白了,走路还一瘸一拐。办公室墙上挂着《林海雪原》的海报,他常坐着发呆。有人问他还写不写了,他说:“写不动了,那事都过去了。”别人听着以为他在推脱,其实他心里明白——那段雪林子、那些人、那些死法,已经写尽。 他一生都惦记那些老战友。 1981年,他回牡丹江,看杨子荣的墓。那天风大,树叶打在他身上,他拄着拐杖站了好久。 身边的人听见他小声说:“我来看你了。”没人接话,他也没再说。 晚年他常坐在阳台,看天。 北京的冬天不常下雪,他就盯着窗外那点白霜看。 刘波端茶给他,他不接,嘴里念叨:“林海那边,现在是不是也下雪了?”她不答,只笑笑。 2002年夏天,他病重。天气闷得慌,他躺在床上,眼睛半睁半闭。忽然问:“外头,下雪了吗?”刘波握着他的手,说:“在你心里,一直在下。” 那天屋里安静。桌上放着一支旧钢笔,笔帽没盖紧,墨干在笔尖。旁边摊着几张纸,上头写着:“林海,未完。” 风轻轻一动,那纸就抖了抖。屋里没人说话,只有时钟在走。

绿洲之鹰

非常具有历史厚重感的杂文,令经历过火红岁月的我们心潮澎湃,久久不能平复,好文。

七茎青莲

文笔不错

用户13xxx98

林海雪原发行后,罗荣桓认为曲波有才,调回部队了。

ray20598

文笔不错,作者该去写小说。

庞正起机九班

曲波曾任一机部设计研究总院副院长。

无名

文笔斐然

吉诃德王

《暴风骤雨》呢,被小编吃了?

山涧的小溪 回复 10-22 12:56

你可真是神人!张冠李戴!多学习学习吧!

丁玮

曲波后来不是让罗帅给调回部队了吗?

无名

AI成文后自媒体精修过

用户78xxx40

散文