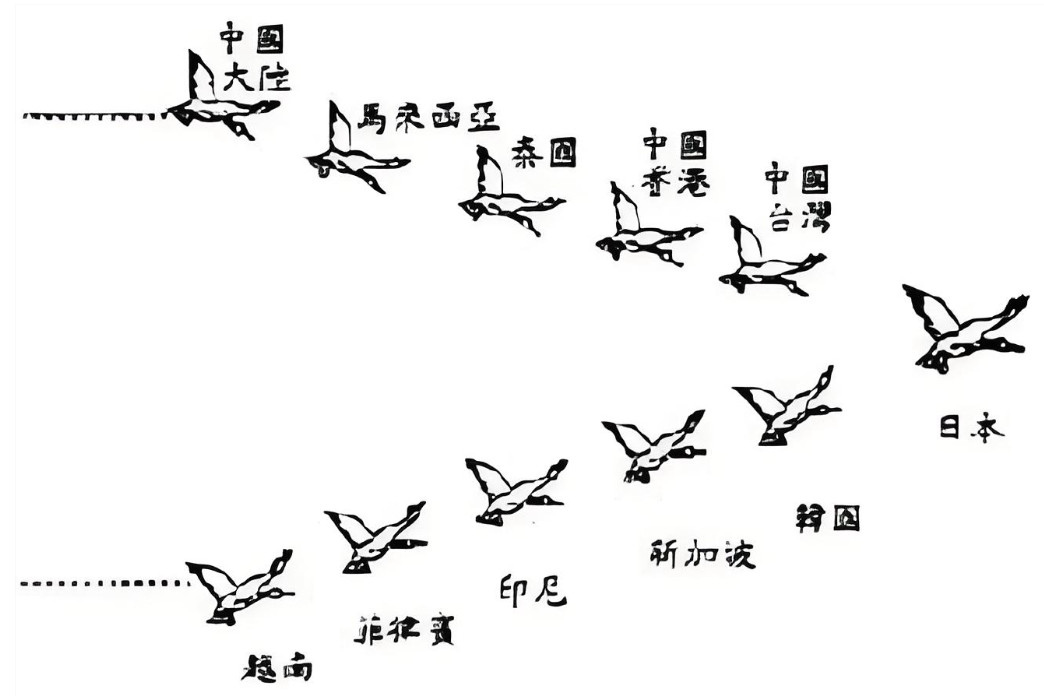

杨振宁半世纪前的那次回国如何改变中国科学 1971年夏天,一架从美国飞往上海的航班上,一位49岁的物理学家忐忑不安——他是杨振宁,成为中美关系解冻后首位回国访问的美籍科学家。这个决定,从此改变了他与中国半个世纪的命运交汇。 破冰之旅背后的胆识 当时杨振宁刚获得诺贝尔奖14年,在美国科学界声望正隆。但他毅然踏上归途,甚至面对美国联邦调查局的多次盘问也毫不退缩。在北京,他与挚友邓稼先重逢,那句“但愿人长久,千里共同途”的约定,成为贯穿他此后50年的人生注脚。 为中国科学开路架桥 杨振宁的回归不是衣锦还乡,而是带着使命。他向周恩来总理直谏“中国必须重视基础研究”,这一建议影响了后来中国科技政策的走向。他更以实际行动推动中美学术交流——在石溪分校设立中美教育交流委员会(CEEC)奖金,资助80余位中国学者赴美深造;募集2000多万港币支持中山大学科研,建成一座研究大楼并资助数百个基础研究项目。 打造人才的永动机 1997年,75岁的杨振宁在清华创建高等研究中心。他不仅捐出全部工资,更凭借个人影响力为中国请回姚期智等顶尖科学家。2004年姚期智全职回国,2017年与杨振宁一同恢复中国国籍。杨振宁亲自指导年轻学者,倡导“渗透式学习”,培养出多位杰出的青年物理学家。 归根居里的永恒守望 2015年,93岁的杨振宁放弃美国国籍,回归中国公民身份。他在清华园的住所取名“归根居”,正如他在《归根》诗中写道:“学子凌云志,我当指路松”。如今,这位百岁老人用一生完成了从“海外游子”到“指路松”的转变,他的中国心始终在科学殿堂熠熠生辉。 真正的大师,从不是实验室里的孤影,而是照亮民族前行的光。

潇湘看世界[已注销]

千古流芳

用户18xxx43

杨教授太伟大[点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]

用户10xxx47

德高望重

王雪峰

缅怀杨振宁先生!我是杨的一个小老乡。

用户10xxx83

杨老配享太庙!