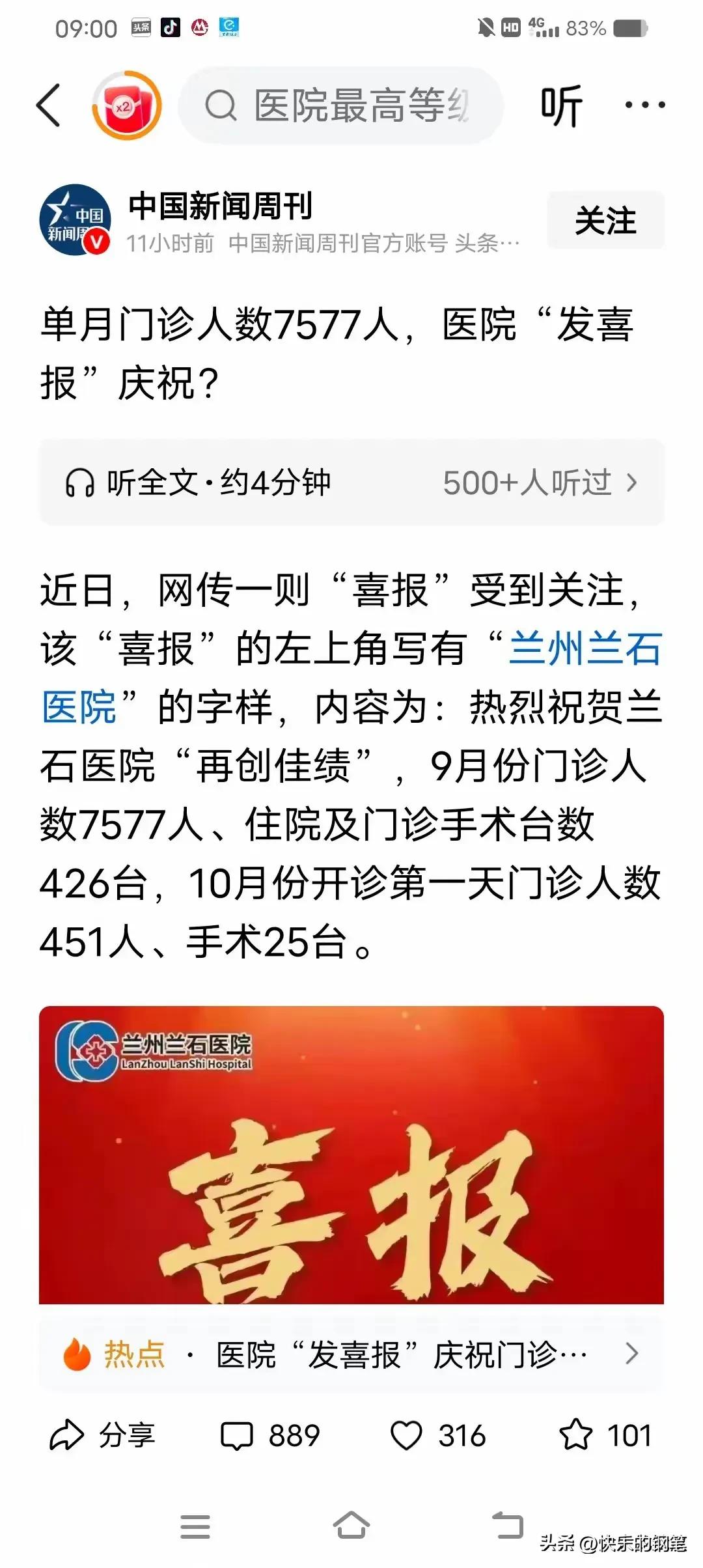

今早浏览本地新闻时,一段关于兰州某医院喜报的内容让我驻足许久,指尖划过屏幕的瞬间,复杂的情绪在心里慢慢沉淀。那张被网友广泛讨论的喜报,以醒目的红色字体标注着“热烈祝贺我院再创服务佳绩”,下方清晰罗列着当月核心数据:门诊接诊量突破X万人次,外科手术完成X台,更特别强调了当月首日的“开门红”——单日门诊量达X人、手术量X台,字里行间满是对工作成果的肯定。 但看着这些跳动的数字,我总会不自觉想起陪家人就诊的经历。去年冬天,父亲因慢性病复诊,清晨6点就到医院排队,直到上午10点才轮到问诊,诊室外的走廊里挤满了和我们一样焦急等待的患者。那时我曾疑惑,当医院将“门诊量”“手术量”作为“佳绩”来庆祝时,是否也该看见数字背后患者的等待时长、就医体验?就像喜报里没提到的——每一台手术背后,是医护团队连续数小时的专注,也是患者对生命的期待;每一位门诊患者的到来,不仅是一个统计数字,更是一个家庭对健康的渴求。 其实医院追求服务效率、提升接诊能力本无可厚非,毕竟更多的接诊量意味着能帮助更多有需要的人,这也是医疗资源充分利用的体现。只是“喜报”的表述,或许可以多一份人文关怀的温度。比如在提及数据的同时,若能补充“当月患者平均等待时间缩短X分钟”“术后患者满意度达X%”这类信息,会不会让“佳绩”的内涵更丰满?就像我认识的一位外科医生,他总说“手术台的数量不重要,重要的是每台手术都能让患者平安康复”,这句话让我明白,医疗的核心永远是“人”,数字是服务能力的证明,但绝不是唯一的衡量标准。 如今再回头看这张喜报,我不再只觉得五味杂陈,反而多了一份期待。期待医院在追逐“数字佳绩”的同时,能始终把患者的感受放在心上,让每一个统计数字的背后,都藏着便捷、温暖的就医体验——这或许才是更值得被书写、被祝贺的“真正佳绩”,也是我们每个人对医疗服务最朴素的向往。