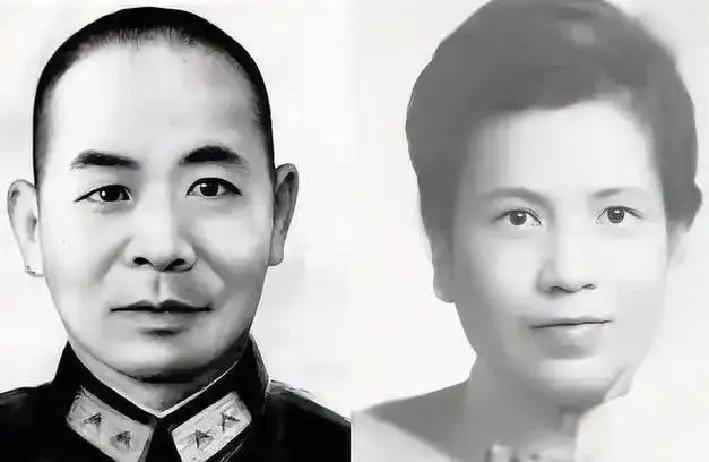

吴石将军的妻子王碧奎:晚年远赴美国生活,终其一生,未能再踏上故土大陆。 台北1950年那个春日,天空没有异样。吴石将军被推上刑场,他不曾回头。罪名是“通共”——他在国民党高层心脏地带默默织就了一条通往对岸的情报之网。当这个消息裹着寒意撞进家门,王碧奎手中的茶杯猝然坠落。来不及反应,她已被带走,留下满屋狼藉和两个惊恐无助的孩子。那一年,她正值盛年。 铁门在身后关上那一刻,王家孩子的命运也被粗暴改写。十六岁的吴学成牵着年仅七岁的吴健成,被国防部宿舍驱赶出来。昔日的高官子女,沦为台北街头无人敢靠近的囚犯家属。他们栖身桥洞,在菜市的角落翻找被丢弃的饭团充饥。世界的温度,在他们的十六岁和七岁,骤然跌至冰点。 牢狱七个月,王碧奎不知昼夜更替。唯有对两个骨肉下落无着的焦灼啃噬内心。再出来时,四十余岁的她,发已半白。 吴家绝境中的一缕微光,竟来自国民党高层陈诚。他铭记吴石昔日战场救命之恩,深知此案翻覆无望,却无法坐视吴家彻底倾覆。他以化名暗中运作,将王碧奎保释出狱,并悄然接济流落街头的学成、健成两兄弟。陈诚在暗影中承担了幼子健成的学费,悄悄为这个破碎的家庭撑起一角不塌的天空。 长女学成十九岁那年,默默嫁给一个大她十六岁的退伍军人。没有嫁衣,没有祝福,她用自己一生的可能,为弟弟换取继续读书的权利。王碧奎那天死死攥住衣角,没有落一滴泪。丈夫的照片被她仔细缝进贴身衣兜深处,只敢在深夜无人时分取出,指尖无声拂过丈夫的容颜。 1973年,香港亲戚辗转寄来一张剪报——大陆为吴石平反,追认其为革命烈士。油灯下,王碧奎一遍遍摩挲着那张纸,泪水无声浸透字迹。那一刻,归心如箭。台湾当局对“通共”家属的严密监控却如影随形。两个孩子仍在台湾,那道海峡仍是不可逾越的铁壁。她选择了沉默。归乡的念头,被她生生摁灭在每个无眠的夜里。 命运的转机在1977年闪现——幼子健成争气,远赴美国深造。1980年,他手握绿卡后的第一件事,便是将母亲从台湾悄然接往洛杉矶。离家那日,窗帘紧闭,静默无声。 踏上美国的土地,王碧奎第一次有勇气将丈夫的照片堂堂正正摆上案头。1981年,隔绝数十年的亲人奇迹般在洛杉矶团聚。来自大陆的长子长女携孙辈而来,台湾的女儿也到了。一桌饭菜,无声诉说着三十载离散的沉重代价。 晚年岁月,王碧奎最爱独坐窗前。手中握着长子从大陆寄来的绿茶小包,久久凝望东方天际。八十年代末,长子长女频频来信:故乡老宅已修葺一新,保姆也已备好。可她已衰弱得无法承受旅途劳顿,更怕此去再难返程,更舍不得那两个与她共历患难的儿女。 1993年,洛杉矶。弥留之际的老人留下最后心愿:骨灰无法归葬故土,但灵位务必与丈夫合置一处。在美国缄口一生的吴石之名,在终点线前被她无比珍重地托出——那是她以生命完成的沉默归队。 历史的惊涛卷走了太多名字,王碧奎却用尽余生守护着一个不能公开言说的身份认同。她不曾振臂高呼,却将忠诚缝进衣兜深处;她最终未能踏上故土,却以灵魂的归葬完成了对丈夫信仰的终极确认。在那个年代,无数如她般的普通人,将家国情怀深埋于心,用坚韧吞咽下时代碾压的剧痛,在沉默中刻写了另一种惊心动魄的史诗。 当宏大叙事的光环褪去,这些缝在衣兜里的情感与坚守,恰恰构成了历史最坚实的底座。王碧奎窗前半生的凝望,是对身份认同最沉默也最郑重的书写。