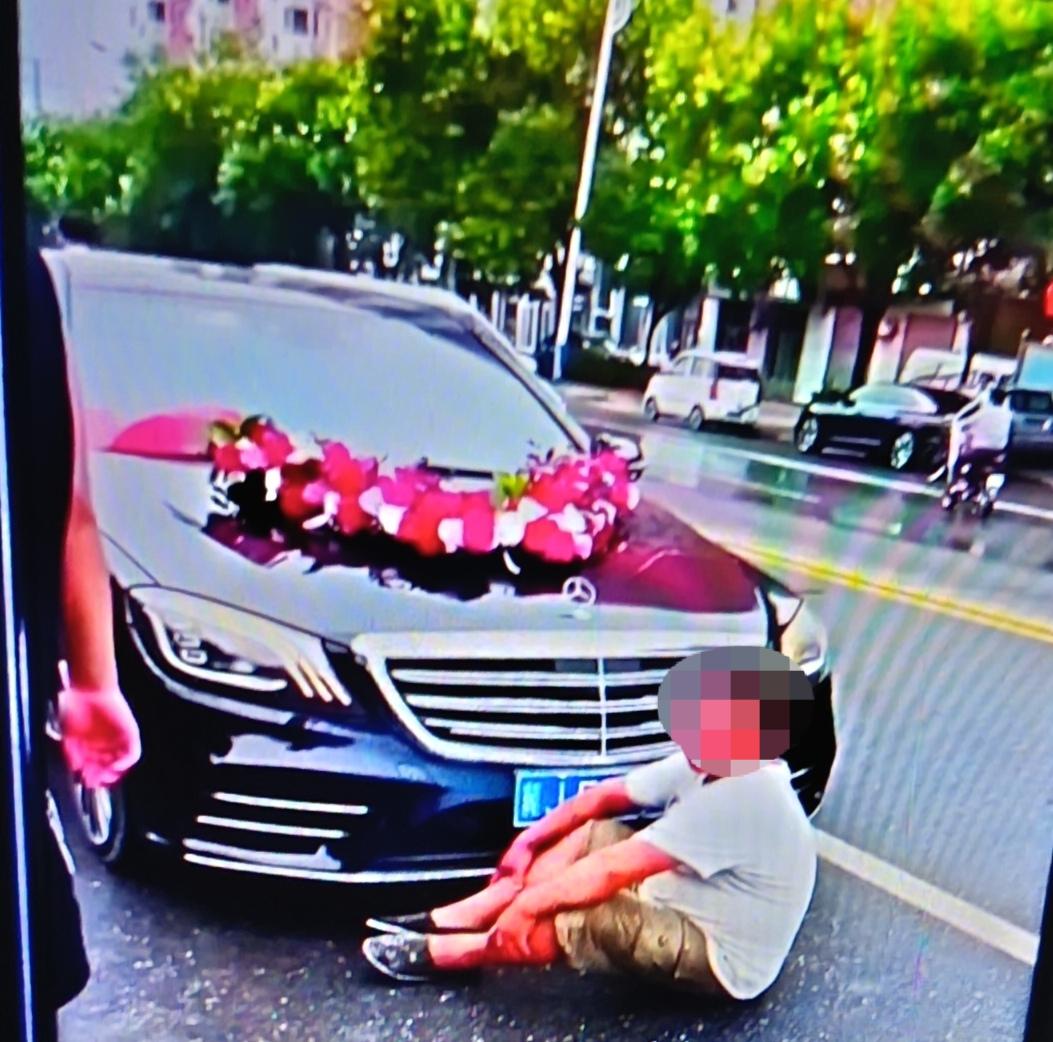

《当“喜闹”变成“喜劫”:被异化的传统该如何安放?》 河北邢台,一场喜庆的婚礼行进中,一群老人拦停婚车,十几盒喜烟未能满足,定要现金才肯放行。这幕场景,已非传统婚俗中的“闹喜”,而演变为赤裸裸的“路权勒索”。当传统文化的外衣包裹着失范的行为,我们不得不思考:被异化的习俗究竟该如何安放? “闹喜”本是农耕时代邻里温情的体现,通过适度的玩笑为新人祈福。然而,当它异化为“不给钱休想走”的交易,便从情感联结滑向了利益计算。这不仅扭曲了传统本意,更折射出部分群体在时代变迁中的失落——他们或许正以这种方式,试图抓住一点确定感。 值得注意的是,拦车者多为老年人。他们曾是从传统中走来的一代,如今却成了传统的“劫掠者”。这种矛盾行为背后,是乡土熟人社会解体后,部分老年人既无法融入新秩序,又失去了旧有精神依托的困境。他们的失范,何尝不是一种无声的呐喊? 根治此类现象,既需要明确规则界限,对违法行为坚决说“不”;更需要建设替代性的社区参与方式,让老年人找到新的价值支点。传统不是静态的化石,而是流动的河水——我们既要守护其善意内核,也要果断剥离附着其上的沉渣。 婚礼是通向新生活的仪式,不该成为陈旧陋习的展示场。唯有让传统与现代善意对话,才能避免更多良俗在时代激荡中迷失方向,真正实现“礼仪之邦”的文化传承与创新。