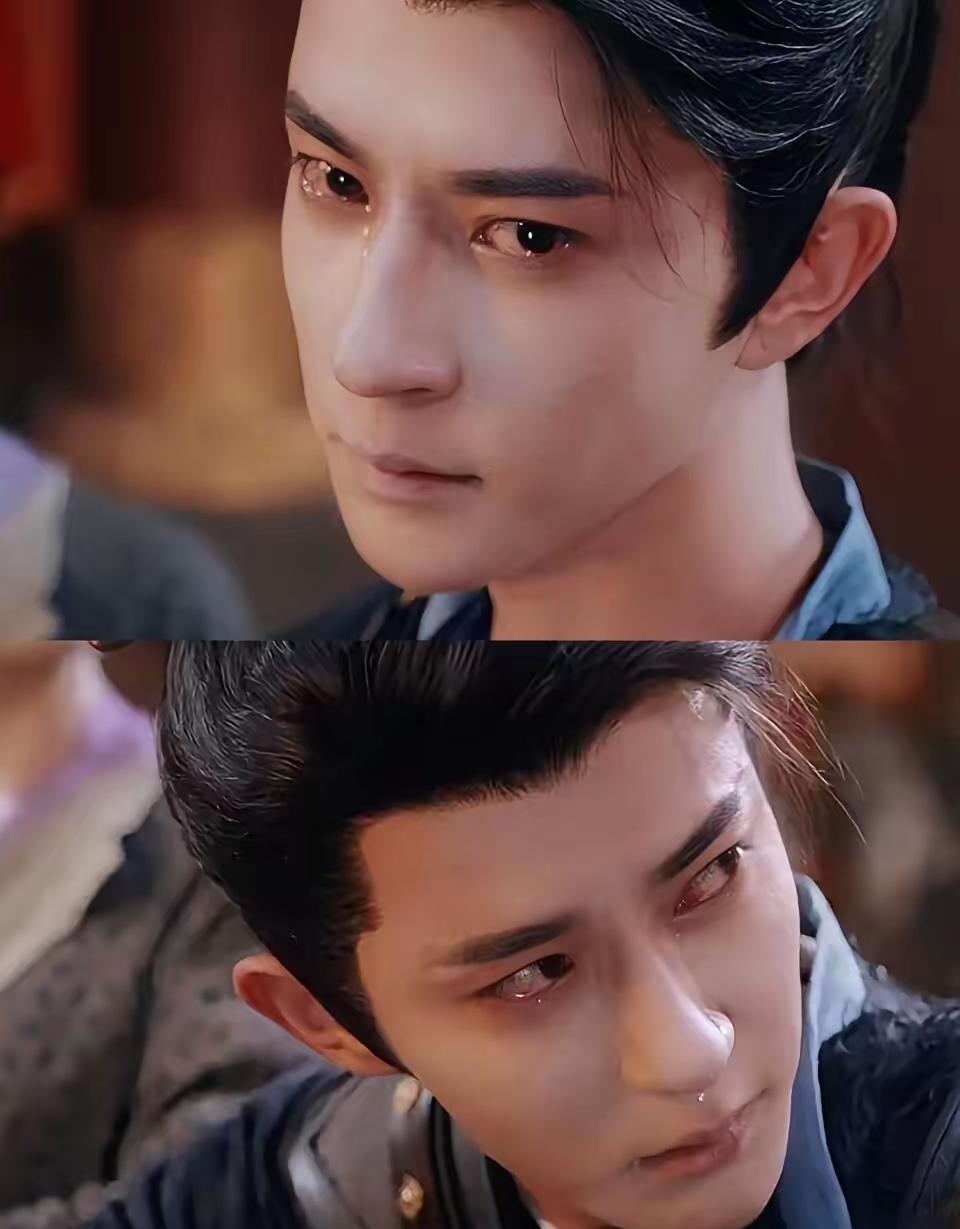

戏少? 照样扎进你心里。 林苒在《雁回时》就一场童年长镜头,没一句台词,全靠攥着一根掉毛的旧雁羽,把角色活生生“憋”出来。 导演没喊停,她就一直憋到眼泪自己掉——弹幕炸了:“原来不是演的,是真哭。 ” 别人抢戏靠台词,她抢魂靠呼吸。 编剧七易其稿,最后删光话,只留一口气。 那根雁羽不是道具,是角色被生活搓磨过的证据。 旧、毛糙、攥得发烫,才配得上一个孩子说不出口的“娘别走”。 戏份少不可怕,可怕的是演成背景板。 她偏要当根,扎进土里,让观众看不见演员,只记得有个孩子真真切切活过。 现在观众早不吃“声嘶力竭”那套了。 沉默里藏着的委屈,比哭天抢地更戳心。 林苒不靠镜头时长,靠细节密度——一根羽毛的磨损,一次憋到极限的呼吸,全成了观众脑补故事的引子。 戏外没人记得她名字,戏里“小雁回”却长成了树。 这才是真正的“少即是多”:不在场,却无处不在。

戏少? 照样扎进你心里。 林苒在《雁回时》就一场童年长镜头,没一句台词,全靠攥着

再等君归

2025-10-23 12:30:48

0

阅读:0