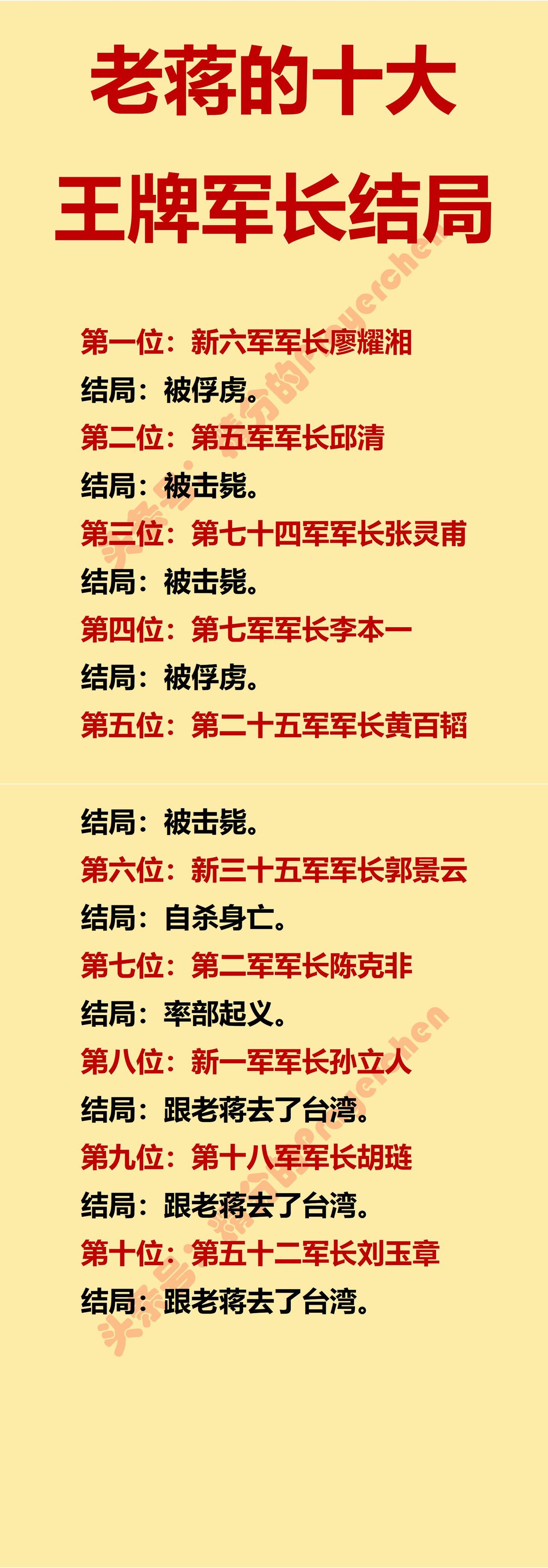

1947 年 5 月,孟良崮山区的浓雾还未散去,国民党整编第 74 师被解放军华东野战军主力团团围住的消息,已传到了位于临沂的国民党第一兵团指挥部。时任整编第 83 师师长的李天霞,看着地图上 74 师的位置被密密麻麻的红色箭头包围,手指不自觉地攥紧了指挥棒 —— 按照战前部署,他的 83 师与张灵甫的 74 师本是 “左右屏障”,约定一旦一方遇袭,另一方需全力驰援。可此刻,他麾下的部队却在距离孟良崮不到 10 公里的地方停滞不前,电台里不断传来张灵甫带着焦灼的呼救声:“霞公!速派援兵!再晚就来不及了!” 彼时的张灵甫与李天霞,虽同出黄埔系,却因军内派系斗争积怨已久。74 师是国民党 “五大主力” 之一,装备精良,张灵甫更是蒋介石的 “心腹爱将”,素来高傲;而李天霞资历更深,却总觉得张灵甫 “靠钻营上位”,两人在兵力调配、战功归属上多次产生摩擦。战役打响前,张灵甫执意率 74 师孤军突进,李天霞曾多次劝阻,却未被采纳。如今 74 师陷入重围,李天霞内心矛盾万分:若全力驰援,自己的 83 师可能会被解放军 “围点打援”,损兵折将;可若不救,一旦 74 师覆灭,他必然难辞其咎。 最终,李天霞选择了一种 “消极驰援” 的策略 —— 他只派出一个团的兵力,象征性地向孟良崮方向移动,主力部队则始终徘徊在安全区域。电台里,张灵甫的声音从焦灼逐渐变得绝望,直到 5 月 16 日,电台信号彻底中断 ——74 师全军覆没,张灵甫战死。消息传到南京,蒋介石震怒,当着众将领的面摔碎了茶杯,怒斥 “娘希匹!此乃奇耻大辱!” 所有人都以为,作为驰援不力的关键人物,李天霞必然会被严惩,甚至可能被送上军事法庭。 可令人意外的是,李天霞不仅没有立刻被追责,反而在不久后被调任为国民党第一绥靖区副司令官。直到 1949 年国民党政权摇摇欲坠,他才带着家人仓皇逃到台湾。初到台湾时,李天霞依旧过着相对安稳的生活,既没有被限制自由,也没有被提起孟良崮的 “旧账”,这种反常的境遇,让当时的很多人感到不解。 事实上,蒋介石之所以没有立刻清算李天霞,背后藏着多重复杂的考量。首先,孟良崮战役的失败,并非仅李天霞一人之过。当时国民党军内部派系林立,各部队之间相互掣肘,即便李天霞全力驰援,其他方向的援军也因 “保存实力” 而进展缓慢,最终导致 74 师孤立无援。蒋介石心里清楚,若将所有罪责推到李天霞身上,必然会引发其他将领的不满,甚至可能动摇军心,在国共内战正酣的关键时刻,这是他不愿看到的。 其次,李天霞虽与张灵甫有矛盾,却也是黄埔系的 “自己人”。当时国民党军内部,黄埔系将领是蒋介石维系统治的核心力量,若因一次战役失利就严惩李天霞,可能会让其他黄埔系将领感到 “兔死狐悲”,担心自己未来也会因 “战败” 而被追责。蒋介石需要通过 “暂免追责” 的方式,稳住黄埔系将领的情绪,让他们继续为自己效力。 再者,当时的国民党政权已面临诸多危机,除了华东战场的失利,东北、华北战场也接连告急,蒋介石根本没有精力去仔细调查孟良崮战役的细节。他更需要将重心放在如何调整军事部署、应对解放军的攻势上,而非立刻处理一个 “有争议” 的将领。此外,李天霞在军中也有不少人脉,他的老上司、老战友纷纷为他说情,称其 “并非故意不救,只是战场形势复杂,力不从心”,这些声音也在一定程度上影响了蒋介石的决策。 不过,这种 “暂免追责” 并未持续太久。逃到台湾后,随着国民党政权逐渐稳定,蒋介石开始着手 “整顿军纪”,孟良崮战役的旧账也被重新提起。1950 年,李天霞被以 “作战不力” 的罪名逮捕,虽然最终没有被判刑,但军职被彻底解除,从此彻底退出了军政舞台。失去了权力和地位的李天霞,生活一落千丈,只能靠微薄的抚恤金度日,与早年在战场上的风光形成了鲜明对比。 回望 1947 年的孟良崮战役,李天霞的 “见死不救” 始终是历史上的一段争议。而他逃台后未被立刻清算的经历,也从侧面反映出国民党内部复杂的派系斗争与政治博弈。在那个战火纷飞的年代,个人的命运往往与时代的洪流紧密相连,即便如李天霞这样的高级将领,也终究难逃权力更迭与历史变迁的影响,最终只能在孤独与遗憾中度过晚年。