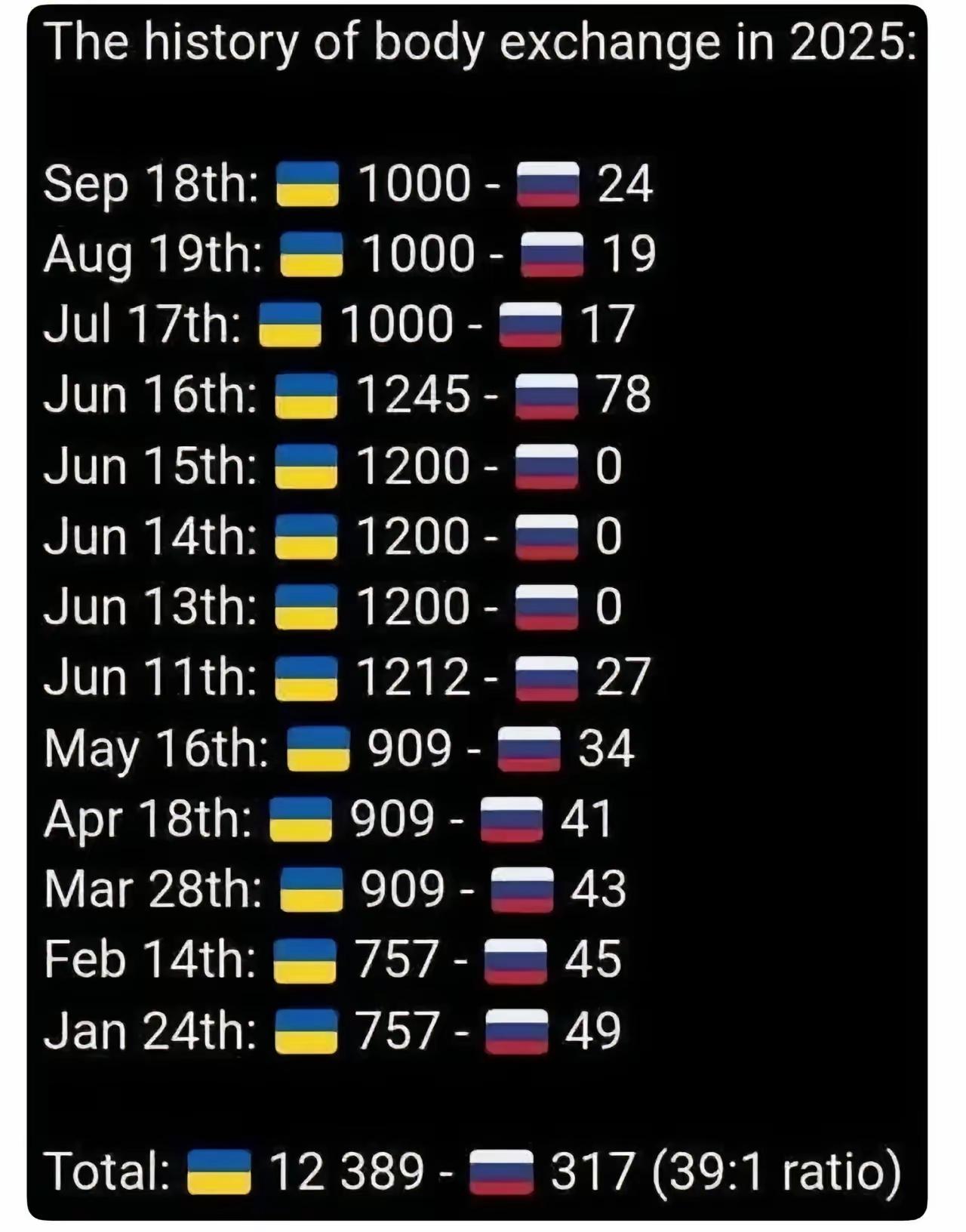

俄罗斯和乌克兰根据伊斯坦布尔协议,在布良斯克州边境地区进行了最新一次阵亡官兵遗体交换。 俄罗斯向乌克兰移交了1000具乌军阵亡官兵遗体,换回了31具俄军阵亡官兵遗体。俄乌上一次的遗体交换发生在9月18日,当时乌克兰移交了24具俄军士兵遗体,接收了1000具乌军阵亡官兵遗体。 这场遗体交换看似是个简单的人道主义举措,但背后却涉及了复杂的政治和军事博弈。 在这场长期的冲突中,阵亡士兵的遗体交换虽然在国际社会中被视为一种“缓和”信号,但其实际意义却远远超出了单纯的道德和人道问题。 首先,遗体交换的比例就给人一种很强烈的印象。在最新的交换中,俄罗斯仅仅换回31具俄军阵亡官兵的遗体,而乌克兰则收回了1000具乌军士兵的遗体。 这一差距显然不对等,表面上看似乎符合“战争不等价交换”的规则,但如果从双方的军事损失角度来看,这一数字差距却让人不禁产生疑问。 俄罗斯和乌克兰双方的阵亡官兵人数背后,到底隐藏了多少关于战争进程和伤亡情况的真实数据? 再者,这种交换方式暴露了战争中的“无声对话”——每一次遗体交换,都是双方通过实际行动传达出某种信息。 对于俄罗斯来说,这样的交换显示出他们在军事上似乎占据了一定的优势,尽管实际的军事局势可能并非如此。 而对于乌克兰,这种交换更多地是一个政治信号,表明他们即便在军事压力下,依然在通过这种方式赢得某种国际舆论上的支持。 更重要的是,俄罗斯和乌克兰的这一系列交换行动,也体现出战争双方的“人道”需求和政治妥协。 然而,我们不能忽视的是,战争背后无数的家庭被摧残。每一次阵亡士兵遗体的交换,背后都是一个个妻子、父母和孩子在承受着无法言喻的痛苦。 换回的遗体意味着一个家庭的失落,也意味着更多的复仇、痛苦和仇恨。尤其是对于普通民众来说,战争的无情和残酷无时无刻不在上演。 在这种背景下,遗体交换是否真能带来和平的曙光,还是仅仅是战后复杂政治局势中的一种“政治修辞”? 随着战争的持续,国际社会对于双方在战场上的行为愈加关注。遗体交换能够成为一种象征性行动吗?它是否会成为某些政治势力在背后运作的一种工具? 更进一步说,是否意味着这场战争中的无数个体在不断地牺牲和对抗中被遗忘,而战争的真正受害者——普通人民,始终无法得到应有的关注与支持? 如今,乌克兰和俄罗斯两国在这一问题上所做的努力,虽然看似是为了给死者一些安慰,却也无形中在加深双方的仇恨与隔阂。 如果不从根本上解决战争背后的根源问题,单纯的遗体交换不过是一场无尽循环中的一个小小插曲。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。泽连斯基拒绝割地能否坚守乌克兰领土完整