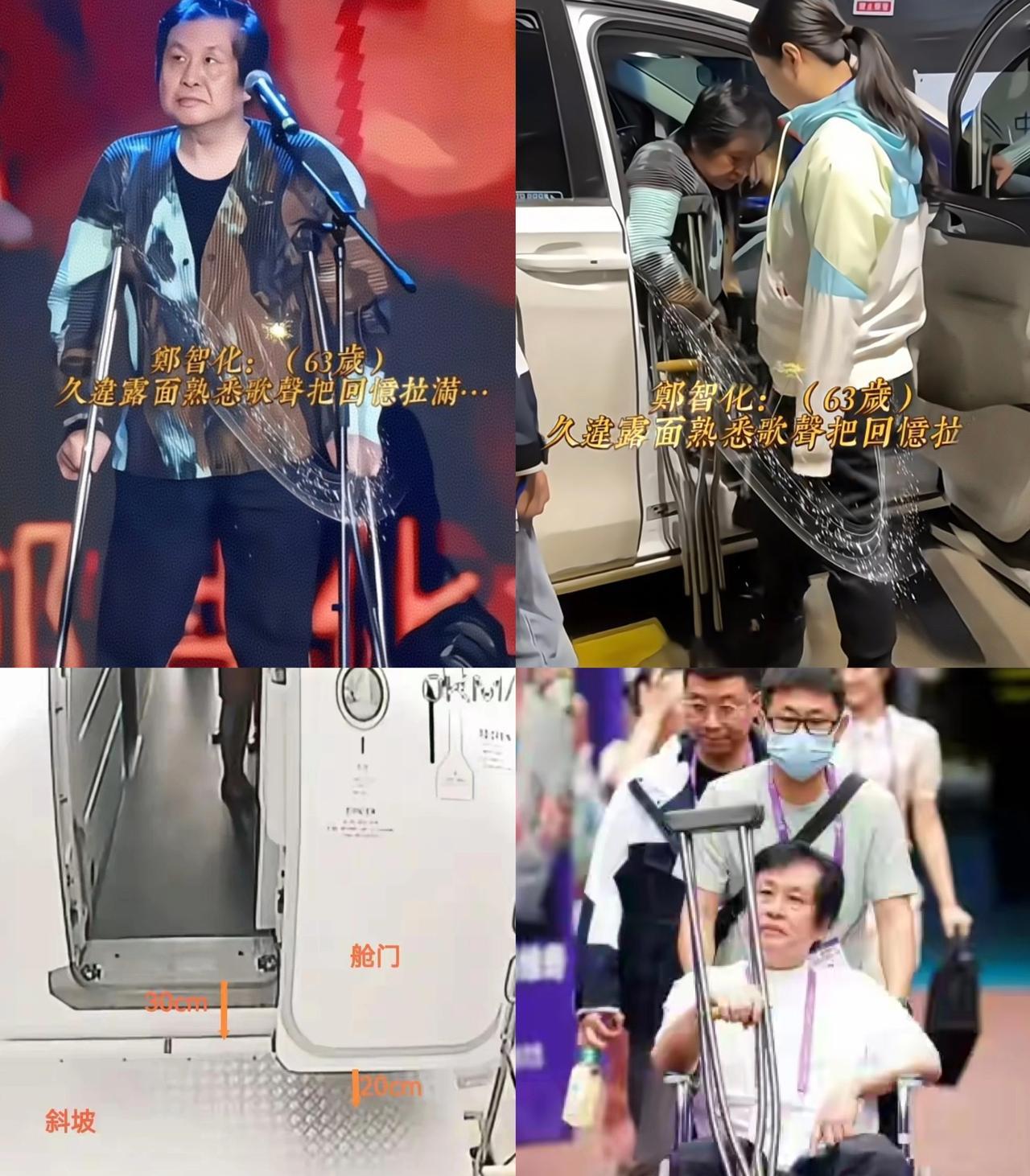

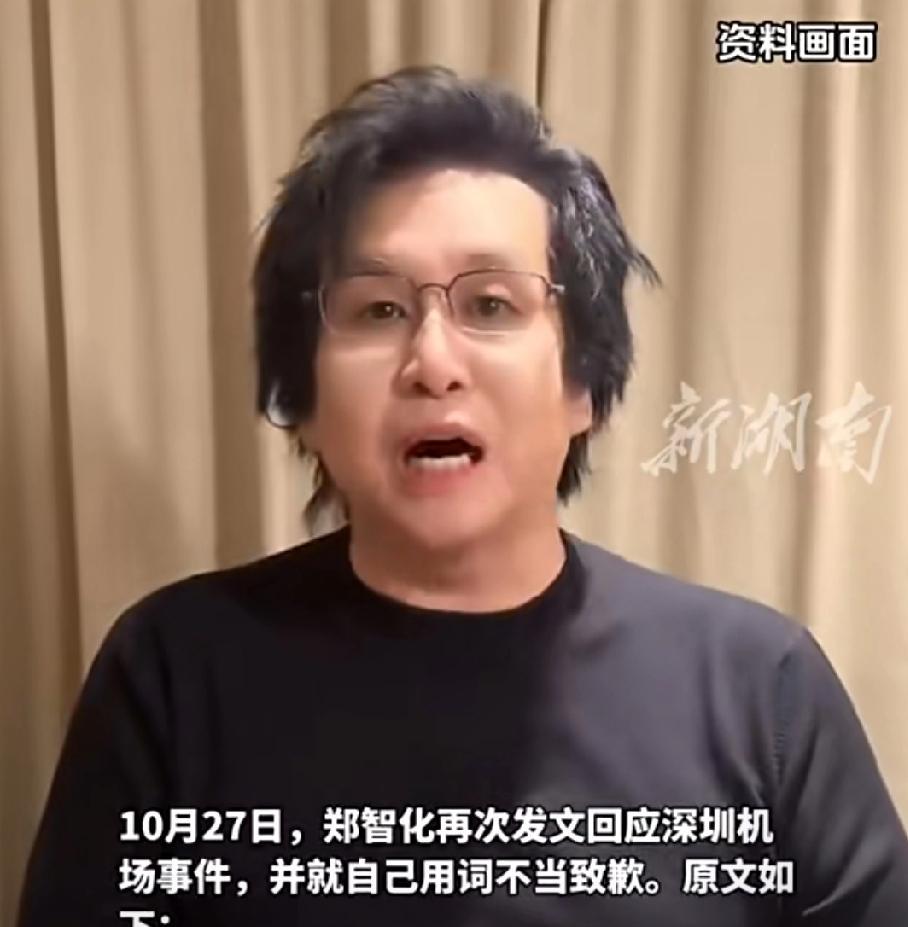

郑智化发文称,不再追究深圳机场。 这话一出来,不少人觉得意外,甚至有人跳出来嘲讽:“靠两首歌吃遍大陆的人,还有脸追究机场?” 可真要掰扯明白,郑智化的“不追究”,从来不是认怂,反倒是戳破了公共服务的遮羞布,比揪着不放更有力量。 事情的来龙去脉并不复杂,这位两岁就因小儿麻痹症失去正常行走能力的歌手,在深圳机场遭遇了实打实的窘迫。 航班被安排在远机位,本就不便的登机车还与机舱门差着25公分的高度,轮椅推不进,腿也跨不过去。 更让他愤怒的是,操纵设备的司机冷眼旁观,不愿调整升降板,逼得他几乎要“连滚带爬”登机。 换作任何一个健全人,怕是也难忍这份屈辱,更何况是一生与拐杖为伴的郑智化。 有人拿“大陆让他挣钱”说事儿,这话实在狭隘,郑智化的歌能火几十年,靠的不是谁的施舍,而是《水手》里“擦干泪不要怕”的倔强,是《星星点灯》里照亮困境的温暖,这些旋律戳中了几代人的心声。他带着双拐走穴,是自食其力,而非依附谁生存。 更该追问的是,难道因为他是艺人、能挣钱,就该忍受本可避免的出行困境? 难道公共服务的尊严,还分三六九等? 郑智化的“不追究”,藏着三层深意,一是不搞扩大化,他明确说这是“个别司机的恶劣行径”,没把账算在整个机场头上,这份清醒比动辄上纲上线的指责强太多。 二是抓准了核心,他要的从来不是道歉本身,而是借这事推动服务优化,对残疾人来说,一次道歉不如一次流程改进管用。 既给了机场整改的台阶,也守住了自己维权的初衷,没让维权变成互撕。 而深圳机场的反应,也算及时但不够体面,一开始说“未收到反馈”,转头就承认服务不足,还搬出“20厘米安全高度差”的规范当解释。 可规范的初衷是保障安全,不是制造障碍,民航局早有规定登机车要“准确与舱门定位”,这25公分的差距,分明是规范执行的走样,是服务意识的缺失。 好在机场总算拿出了整改实招:优先安排廊桥、增加保障人员、试点连接装置,这波操作总算没辜负郑智化的豁达。 我国8500多万残疾人,多数人遭遇类似困境时,恐怕只能默默承受。 郑智化的发声,本质上是替无数沉默的人喊出了诉求。 那些嘲讽他“小题大做”的人,不妨设身处地想想:你抬脚就能跨过的高度,对靠轮椅和拐杖行走的人来说,可能就是一道难以逾越的鸿沟。 “不再追究”不是结束,而是开始,郑智化用自己的经历,把“无障碍服务”从抽象的法规变成了具体的民生议题。 当登机车能真正无缝对接机舱,当残疾人不用再为一道坎低头,当公共服务能主动看见特殊群体的需求,这才是对他这份豁达最好的回应。