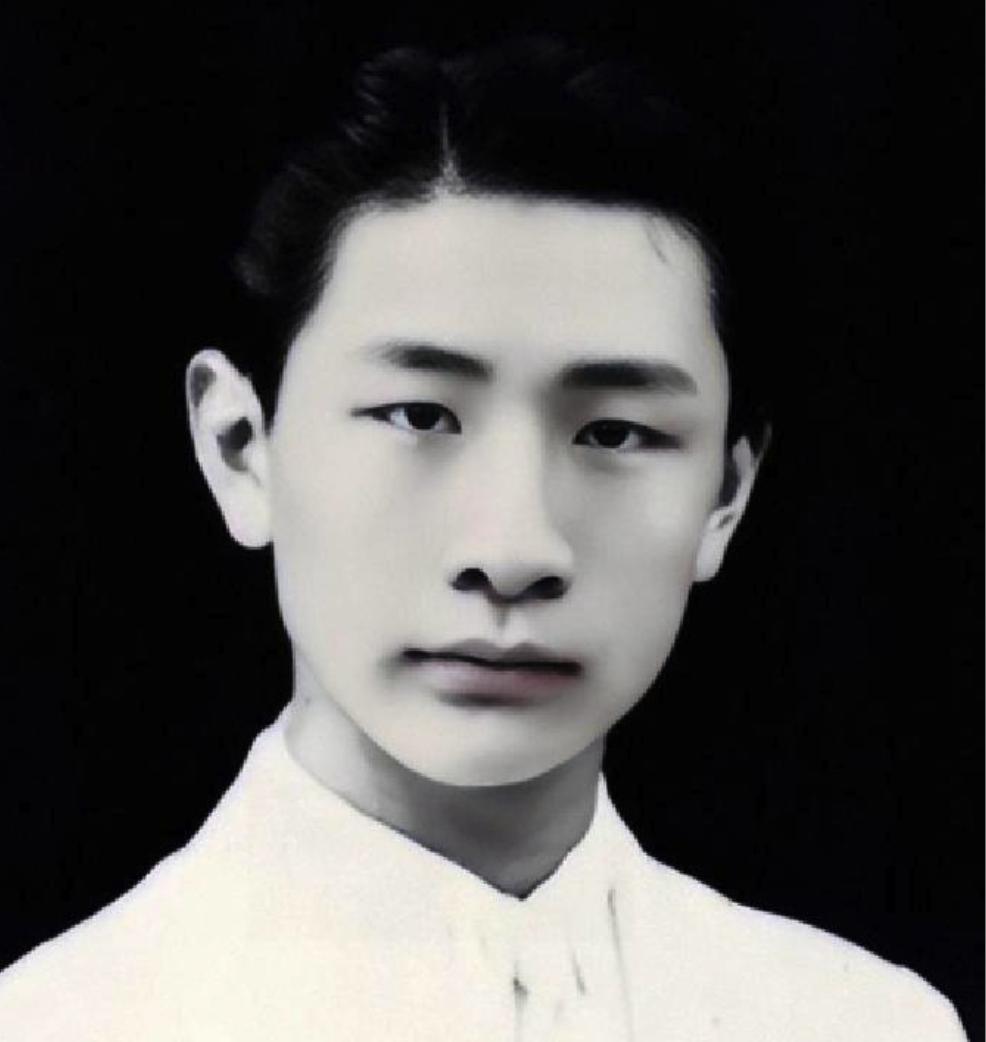

1991年,大特务之女访大陆,只有一个目的:我父亲到底怎么死的? 1991 年北京机场,张晓芸攥着卷边旧照走出航站楼。 米色套裙沾着汗渍,她眼神却很稳,没急着找接机人。 照片上是父亲张振声,军统北平站站长的制服照已泛黄。 母亲临终那句 “不是病死的”,在她心里压了二十年。 坐上去上海的火车,她摸出母亲留的银锁片。 内侧刻着 “振声,1949.2.1 北平”,字迹被摩挲得发亮。 她想起母亲曾说,父亲 1927 年就进了军统,是戴笠的得力人。 当年抓地下党时,父亲总避开平民区,手下人都懂他的规矩。 1965 年台北那个雨天,西装男人上门说父亲心脏病去世。 遗体没见着,死亡证明没有,花圈只有几个小军官送的。 张晓芸记得,父亲赴台后总关在书房写东西,不许人进。 有次她偷看到 “北平名单” 四个字,还没看清就被父亲收走。 母亲当天就晕倒了,往后精神一天比一天差。 张振声曾是戴笠亲信,做过军统二处处长,手下人不少。 抗战时他带队端过日军情报点,腿上挨过一枪,留下疤。 可办后事时,老熟人没一个露面,像没人认识他。 火车到上海,她按地址找到父亲当年的管家。 老管家头发都白了,开门看见她,愣了半天没说话。 “1949 年北平解放前夜,先生半夜才回来,手里攥着名单。” 管家声音发颤,“他说这些人不能杀,杀了北平就完了。” 张晓芸追问细节,管家从箱底翻出个旧日记本。 是父亲的,最后一页写着:“1965.12.14,老蒋要见我,这一去可能回不来。” 往前翻,1949 年 2 月 1 日那页画着银锁片,写着 “保家”。 夹层里藏着封信,纸都脆了,是周恩来的亲笔字。 “北平和平解放,功在千秋,日后有难,公道会还你。” 信是 1949 年写的,张晓芸捧着信纸,手控制不住地抖。 管家补充:“先生当年故意拖延执行‘毁城令’,还帮地下党传消息。” 有人骂他通共,他只说:“我是北平人,不能让家乡毁了。” 从上海回北京,她去了趟档案馆,查 1965 年的火葬记录。 工作人员翻了半天,找出个编号:“这人没讣告,没登报。” 陵园守兵偷偷跟她说:“张站长去见老蒋时,带了那封亲笔信。” “毒针是在车里打的,他没反抗,只让把银锁片带给家人。” 1992 年,张晓芸第三次来北京,直奔英雄纪念碑。 在北平和平解放那一栏,她终于看到 “张振声” 三个字。 没掉泪,只是轻轻摸了摸碑上的字:“爸,你不是特务,是英雄。” 她想起父亲曾说,军人的使命不是杀人,是护着该护的人。 后来她把日记本、信和银锁片都捐给了博物馆。 展柜里还放着父亲的旧手枪,枪膛里没有子弹。 有小学生问讲解员:“坏人怎么变好人了?” 讲解员指着手枪:“他从没把枪对准过老百姓。” 父亲没办过葬礼,几十年后故事才被讲出来。 她这趟寻因,不是为了洗白翻案,只是想找个定位。 张振声服过命令,也抗过命令,从特务身份走到和平收场。 1949 年他要是执行命令,北平城里不知要多流多少血。 如今张晓芸定居北京,每年都会去纪念碑前看看。 有时会带束白菊,放在刻着父亲名字的那栏下面。 她常跟人说:“历史躲在选择后面,得慢慢找才看得见。” 风拂过纪念碑,像在回应那些年藏在时光里的秘密 —— 英雄从不是非黑即白,而是在黑暗里,守住了心里的光。 信源:百度百科 张振声