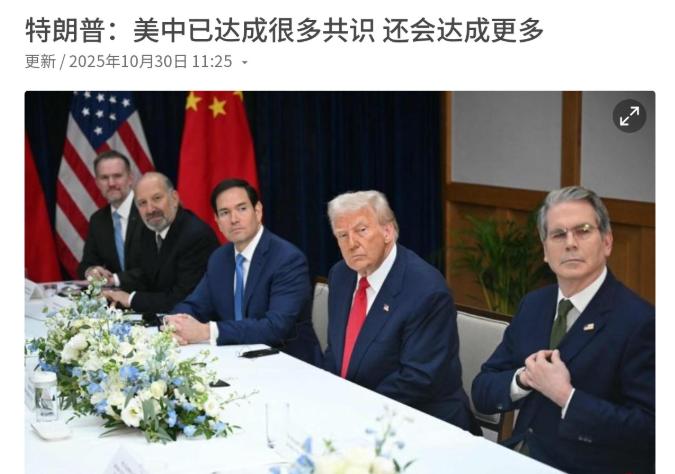

没能让中国妥协,36万亿美债填不上,特朗普决定“弄死”大债主! 美国欠了36万亿美债,利息一年光还就上万亿,特朗普上台后想减税刺激经济,结果窟窿更大。 他把账算到中国头上,加关税想逼对方买单,减少逆差。可中国不慌不忙,反手就对等回击。 贸易战打到现在,美国农场货卖不出去,企业成本涨,债务还往上窜。这场博弈,谁能笑到最后? 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2025年秋天,美国财政部的新闻发布会出奇地安静,主持人念到那串数字时,连记者们都愣了几秒,联邦债务正式突破38万亿美元。 有人掏出计算器算了算,这意味着每个美国人平均背着十几万美元的债。可尴尬的是,这已经没人觉得稀奇了。 债务上限像橡皮筋一样,一拉再拉,从36万亿到41万亿,再到今天的“再提五万亿”,国会吵得面红耳赤,结果还是照旧:吵归吵,钱照借。 特朗普的算盘看上去简单又响亮,减税、修路、加关税,一边刺激经济,一边填窟窿。 理论上听着挺顺耳,实际上却像往火上泼汽油。减税2.0上马后,企业的税少交了,政府的口袋更瘪了。 基础设施项目喊得震天响,拨款却得靠借债,国会预算办公室算得明明白白:这十年要多出22万亿债务,减税带来的短期繁荣,让股市热闹了几周,可等利息账单寄来,华盛顿又开始焦头烂额。 钱都花在哪儿?答案一点也不浪漫,军费8860亿,占财政预算近六分之一,海外基地、援助项目花得比谁都阔气。 利息支出更夸张,光2024年就9210亿,今年估计破1.2万亿,比军费还高。教育、医疗的预算被一砍再砍,医院排队时间拉长,学校维修预算都凑不齐。 可在国会听证会上,议员们照样能就“削减赤字”讲出半天大道理,最后还是谁的利益都不敢动。 特朗普看着国内的账越摊越大,就把目光投向了外面。他想到了一个熟悉的剧本,打贸易牌。 2月对中国进口商品加10%的关税,4月索性对所有进口国来个普遍税。口号是“让世界为美国债买单”,听上去像复刻《让别人替我付房贷》的奇迹故事。 可现实泼了冷水,中国、欧盟迅速反制,农产品和机械设备首当其冲,中西部农场的玉米和大豆堆在仓库发霉,农民抱怨政府连补贴都发不出来。 关税账一清,才发现闹剧更大,税基委员会说,关税收入确实涨了,全年1950亿,比去年多了一半,但这点钱还不够塞利息的牙缝。 与此同时,普通家庭的生活成本上升——汽车、家电、食品全涨价,平均一年多花八九百美元,所谓的“让别国掏钱”,最后全让美国人自己埋单。 通胀居高不下,美联储只好死守5%以上的高利率,结果企业贷款更贵,工厂订单减少,就业放缓,经济增长被压到了1.8%。 再看看那份债主名单,真是讽刺,特朗普口口声声要“弄死大债主”,结果最大债主居然是美联储。 它手里握着4.2万亿美债,这些都是疫情时期印钱买下的,现在正小心翼翼缩表。外国投资者的热情也在退潮,中国的持债量降到7300亿美元,创2008年以来新低,日本和英国虽然接盘,但投标倍数降到2.1倍,是金融危机以来最低。 换句话说,美国发债越来越像举债维持信用,没人真想买,只是怕不买市场更乱。 债务上限的戏码年年上演。财政部警告要撞墙,国会开三周会,特朗普上推特喊“我要关门”,最后还是签署“漂亮的法案”,把上限再抬一点。 听起来像家庭信用卡:额度不够就打电话申请提高,账还是那张账,只是还得更久。2011年美国因为上限僵局被标普降级,股市暴跌二成,现在的市场波动虽没那时猛,但投资者早就心生戒备。 债务问题不是经济学算错了,而是政治算太精了,削军费会得罪军工集团,动福利会丢选票,减税能赢掌声,印钱可以拖时间。 结果呢?财政赤字继续膨胀,连美联储都变成“自家债主”,一边发债,一边买债,美国这套金融自循环看似神奇,其实像一只不停追自己尾巴的狗。 债务数字在飙升,但真正危险的不是数字,而是麻木。人们习惯了新闻里的“再破纪录”,企业、家庭、政府一起假装稳定,可总有一天,这张信用纸会被市场当真。那时美元不再被视为避风港,而是风暴的中心。 美国的债务,就像一场盛大的派对,音乐还在放,灯光还很亮,只是谁也不敢第一个走,因为大家都知道,账单还没结。 对此,大家有什么看法呢?