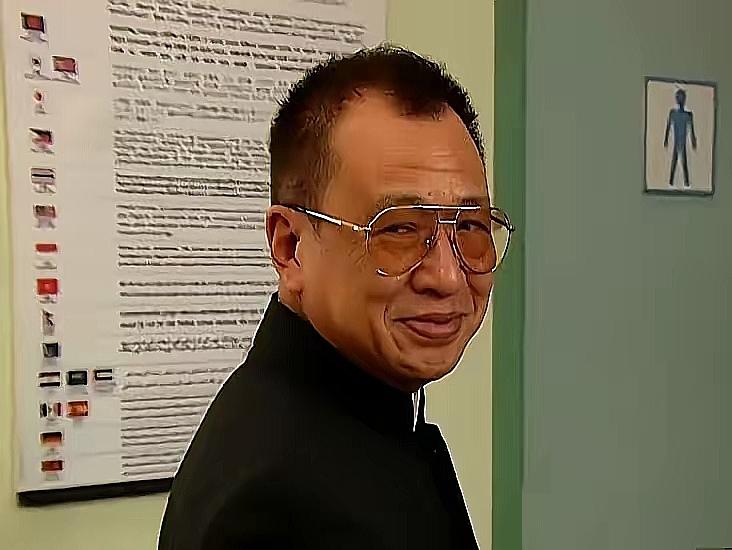

终于明白了,为什么在生命的最后几个月,许绍雄要硬撑着病体,拉着女儿回广州许地老家,一步一步走着拍视频。那根本不是普通的探店记录,而是一位父亲用余生为女儿编织的记忆锦囊[流泪]。 他太清楚自己的身体状况了,癌症早已侵蚀肌体,6月回老家时走路都喘得厉害,可他还是笑着指着刻有先辈名字的牌匾,给女儿讲太公许应骙的荣光,说姑婆许广平的故事。连脚下的旧石板路,是他童年住过近十年的地方,那些妈妈打牌、自己嬉闹的片段,都想借着镜头说给女儿听。 镜头里的他始终笑得灿烂,哪怕病痛难忍,也只想让女儿记住乐观的模样。他知道自己陪不了太久,便把家族的根、成长的暖,都藏进视频里。 回看那些画面,他像把余生按了慢放。镜头扫过青砖老屋,他故意停在墙角一道刻痕前——那是他十岁时刻的“身高线”,比女儿现在矮半个头。他抬手比划,语气却轻松:“当年我以为长到这么高就能打赢全班,结果还是被女生追着跑。”女儿笑得弯了腰,他也跟着笑,眼角的细纹挤在一起,像被阳光晒皱的湖面,看不出底下藏着多少疼。 拍视频那两天,广州热得像个蒸笼。他穿着长袖衬衫,只为遮住手臂上化疗留下的淤青。每走十几步,他就悄悄扶一下墙,把喘气压回胸口。镜头一开机,声音立刻拔高半度,变成大家熟悉的“欢乐雄哥”。旁边跟拍的小哥后来回忆:每次关机,他就弯着腰大口吸气,像条离水的鱼,可一喊“ rolling”,他又把背挺直,笑纹重新上线——这不是演戏,是父亲最后的倔强。 他带女儿去吃巷口云吞,老板认出了他,老远就喊:“雄仔,加不加蛋?”他回头冲女儿挤眼:“听到没?你爸当年加蛋要存三天零花钱。”一碗云吞上来,他先把蛋夹到女儿碗里,自己只喝汤。热气氤氲,镜头蒙上一层雾,他顺势说:“以后想吃,就自己回来,记住这个味,就记住回家的方向。”一句话,把碗云吞升级成GPS。 午后拍祠堂。太阳毒得发白,他把外套脱了,只剩短袖,臂上的留置针贴暴露无遗。女儿想给他遮,他摆手:“怕什么,这就是人生。”他指着祠堂横梁上的雕花,讲许应骙在京里当官如何被贬又如何回乡办学,语调像说书人。女儿一开始当故事听,后来才懂——那是父亲在告诉她:跌倒不算丢人,爬起来的姿势才重要。镜头里,她的背影一点点挺拔,像被先人的脊梁顶着。 傍晚去码头拍日落。珠江风大,吹乱他稀疏的头发。他忽然说:“来,给你看绝活。”从口袋里掏出两颗玻璃珠——他小时候攒的“弹子”——一颗自己留着,一颗放进女儿掌心:“以后吵架、失恋、觉得过不去,就捏它,想想老爸当年也靠它熬过。”玻璃珠在夕阳下闪着橙光,像两颗小小星球,隔着时空对望。那一刻,镜头后面的摄影师都红了眼。 最后一天拍夜景。他坚持要站在解放大桥上拍车流。桥灯一盏盏亮,他轻声说:“你看,每盏灯后面都是一个家,以后没有爸爸的家,也要亮亮的。”他把手机递给摄影师,自己走到镜头外,和女儿并肩看灯。画面里,父女俩的影子被拉得很长,像两条交汇的河,一条流向过去,一条奔向未来。视频到此结束,没有眼泪,没有告别,只有一句字幕:爸爸先去探路,你慢慢来。 成片出来,他第一时间发给女儿,附了句话:“密码是你生日,想我时就点开。”三个月后,他永远闭上了眼。葬礼上,女儿没哭崩,只是把那颗玻璃珠放进父亲手心,轻轻说:“你放心,我会好好长大。”屏幕那头的我们,却哭得稀里哗啦——原来父爱可以这样安静:不教你赢,只教你站稳;不陪你到老,只给你留一盏回家的灯。 有人说,这是明星在“消费苦难”。可细看那些镜头,没有滤镜、没有脚本,连喘气的停顿都留着。他明明可以躺在病房等慰问,却偏要顶着烈日走石板路;他可以让团队剪辑得光鲜,却保留自己扶墙的踉跄。他不是在拍视频,是在刻光盘——把“爸爸”两个字刻进女儿的余生。只要她点开,就能听见那个熟悉的声音:“别怕,往前走,家在背后。” 我们总在教我们如何成功,却很少教我们如何告别。他用最后三个月补上这一课:人生终点,不是呼天抢地,而是把爱调成静音模式,悄悄放进对方口袋。等你发现,它已生根发芽,陪你对抗世界所有的锋利。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。