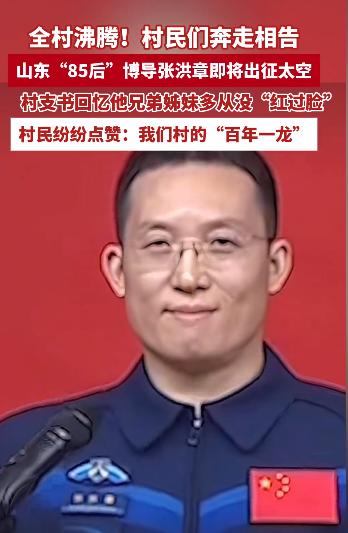

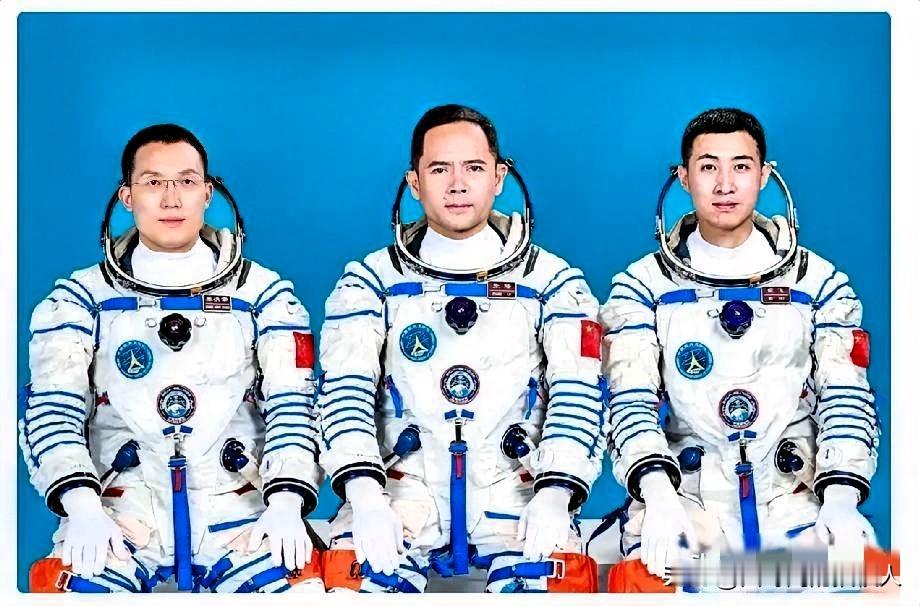

张洪章上天了,但他并不是飞行员,他到底凭什么能上太空? 山东又出航天狠人!这次不是飞行员,是个搞电池的博导! 2025年10月神舟二十一号乘组名单公布后,张洪章的名字带着这样的标签刷遍全网。 酒泉卫星发射中心的直播画面里,这位穿蓝色航天服的研究员站在飞行员张陆、工程师武飞身边,笑容里带着实验室人特有的沉稳。 可网友的疑惑半点没少,没开过战斗机,没扛过歼击机操纵杆,凭啥能上太空? 但要解开这个疑问,得先走进中科院大连化物所那间挂着“储能材料研究组”门牌的实验室。 张洪章的办公桌一角,摆着个磨得发亮的不锈钢保温杯,同事说那是他2013年破格留所时买的,杯壁上刻的“韧”字,恰是他科研生涯的注脚。 2008年从山东大学化工系毕业时,张洪章跟着导师进了液流电池研究领域。 当时国内全钒液流电池的核心部件“离子传导膜”全靠从美国进口,一片膜要价上万元,还卡着不给批量供货。 他带着两个研究生扎进实验室,三伏天里守着高温反应釜,衣服上的汗渍干了又湿,最终摸出了非氟膜的核心配方。 2015年这项技术落地时,不仅成本降了四成,寿命还从5年延长到15年,直接让国内三个大型储能电站项目解了围。 从那以后,张洪章的研究就没离开过“极端环境”。 2016年听说极地科考队的设备在零下四十度会断电,他带着团队在实验室搭起低温舱,每天把电池放进去冻8小时再测试,过年都守在实验室。 半年后,能在极寒中稳定工作的锂电池问世,次年就跟着南极科考队上了冰盖。 2019年他研发的锂氟化碳电池,能量密度飙到940Wh/kg,这个纪录至今在国内没人能破,嫦娥七号月夜舱的保温方案,就靠着这项技术才能把续航从14天延到22天。 而这些藏在实验室里的硬成果,早被航天部门记在了心里。 2020年国家第三批航天员选拔时,首次明确要从科研人员中招“载荷专家”,不是去太空当乘客,是要带着自己的实验解决实际问题。 张洪章的名字出现在候选名单上时,没人觉得意外。 他手里60多项专利里,10多项直接跟太空供电相关,团队还帮天宫空间站供过电池零件,跟航天的缘分早结下了。 可研究员要变成航天员,光有成果不够,转椅训练是第一道坎,高速旋转时天旋地转的眩晕感,让他第一次训练就吐了三次。 别人休息时他抱着眩晕科的专著啃,把实验室里记录数据的细致劲用到训练上,盯着仪器屏幕上的转速数值,默默调整呼吸节奏,硬是把耐受极限提了上去。 离心机训练时,3倍体重的压力压得他胸口发闷,他却偷偷在手心写了“电池”二字,想着太空里的供电难题,咬着牙挺过了全程。 2024年完成120小时高强度训练后,张洪章的肌肉量比进队时增加了7公斤,可他依旧没丢科研习惯。 训练间隙会给队友讲电池原理,谁的肌肉酸痛了,他用自学的中医理疗手法揉几下就缓解了,航天员大队里渐渐传开“有张博在,不怕没电也不怕腰酸”的玩笑。 而神舟二十一号乘组的“驾驶员+工程师+载荷专家”组合,藏着中国航天的新逻辑。 过去选航天员,看的是飞行技术;现在选载荷专家,看的是能不能解决太空里的“卡脖子”问题。 张洪章的飞天,打破的不只是“航天员必是飞行员”的惯例,更是人才选拔的壁垒,不再论出身,只看实力;不问身份,只看需求。 发射场的东风吹起他的航天服衣角,张洪章对着镜头比了个“OK”,他要带上去的电池实验,将为月球基地的供电系统铺路。 而他本人的故事,更成了中国航天人才机制进化的生动注脚。 真正的强大,从来不是能把谁送上太空,而是能让最懂行的人,在太空里干最关键的事,这,就是张洪章能上天的答案。 信息来源:中国新闻网2025-10-30发布:航天员张洪章将带着自己参与的研究项目飞天