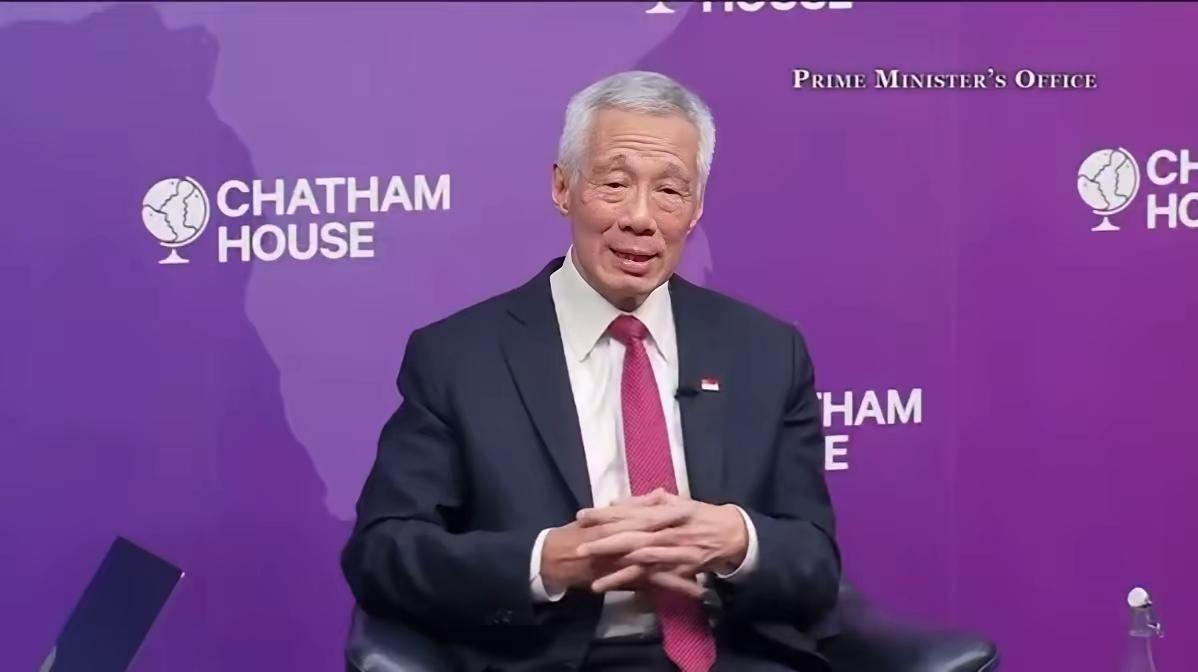

10月28日,李显龙在英国皇家国际问题研究所表示,据预测,印度经济终有一天会赶上中国,甚至超越中国,这是因为印度经济还很年轻,而中国经济已经开始萎缩。 李显龙强调的"印度人口年轻化"确实存在数据支撑,印度平均年龄28岁,劳动人口占比68%,而中国平均年龄已升至39岁。 但常被忽视的是就业质量:印度正规部门就业仅占总量10%,约90%劳动力处于非正规就业状态。这种"有数量无质量"的人口结构,使其难以复制中国依靠高素质劳动力推动产业升级的路径。 更关键的是教育断层。印度15岁以上人口识字率74%,中国达97%;工程师培养规模中国是印度的6倍。在智能制造时代,这种人力资本差距将抵消人口数量优势。微软研究院数据显示,印度人工智能人才密度仅为中国的1/8。 中国经济增长已转向创新驱动,2025年研发投入占GDP比重达3.5%,半导体、新能源、生物医药等战略新兴产业贡献率超40%。 而印度经济仍以服务业为主导,制造业占比停滞在15%左右。这种结构差异,使中印经济质量出现代际落差。 特别是基础设施鸿沟,印度铁路电气化率刚达60%,而中国已实现100%;高速公路密度中国是印度的7倍。这种硬件差距,直接制约制造业效率。特斯拉印度建厂计划延宕三年,正是源于供应链配套不足。 李显龙讲话暗合西方"中国替代战略"。美日印澳"四方安全对话"机制下,印度获得大量产业转移订单。但现实是:苹果在印度产能占比仍不足12%,且主要承担低端组装;中国仍是全球73%消费电子产品的研发中心。 中国拥有完整的工业体系和内需市场,对"卡脖子"技术突破投入万亿资金。印度在关键领域仍受制于西方企业,医药原料80%依赖中国,军工核心部件需进口。这种依赖性,使其难以实现真正意义上的超越。 所谓"中国经济萎缩"论存在统计误导。中国主动进行的供给侧改革,使GDP增速从高速转向高质量增长。2025年单位GDP能耗下降至0.5吨标煤/万元,是印度水平的1/3。这种"减量提质"恰是发展模式成熟的标志。 更需关注的是财富积累。中国居民人均储蓄是印度的9倍,社会总资产达印度的5倍。这种积累效应,为应对老龄化提供更厚实的缓冲垫。中国养老金体系覆盖率68%,而印度不足10%。 回望1990年日本经济神话破灭前,西方同样预言其将超越美国。但最终胜出的是拥有科技原创力的美国。当前中美科技竞争态势中,中国在5G、新能源、量子计算等新兴领域已形成比较优势,这种创新动能是印度难以短期复制的。 更值得参考的是亚洲四小龙经验。韩国、台湾地区通过产业政策实现跨越,但其经济体量天花板明显。印度要复制13亿人口规模的现代化,尚无成功先例可循。 中国通过"一带一路"构建了覆盖140国的合作网络,在标准制定、规则建设方面积累深厚底蕴。印度虽活跃于G20等平台,但全球规则话语权仍显不足。这种软实力差距,直接影响跨国企业的战略布局。 人民币国际化程度提供佐证。人民币在全球支付中占比3.5%,印度卢比仅0.5%;特别提款权(SDR)篮子中人民币权重10.92%,卢比尚未入围。这种货币地位差异,体现的是经济体系成熟度差距。 中国国防现代化为经济提供安全屏障。福建舰航母战斗群形成战力,055型驱逐舰巡航印度洋,这种力量投送能力保障了海外利益。反观印度,主要装备依赖进口,国防自主化率仅45%,这种安全依赖性可能成为发展瓶颈。 更关键的是科技军民融合。中国航天科工、电科集团等央企将军用技术转化民用,催生大疆无人机、华为5G等创新企业。印度军民分割体制,难以产生类似协同效应。 中国脱贫攻坚战使8亿人脱贫,形成超大规模统一市场。印度仍存在2亿赤贫人口,种姓制度残余影响人力资源配置。这种社会结构差异,直接关系到内需市场潜力和社会稳定度。 疫情应对能力更具说服力。新冠危机中中国供应链快速恢复,印度却经历氧气危机。这种应急管理能力的差距,体现的是国家治理体系现代化程度的距离。 李显龙的预言捕捉到人口结构的表象,但低估了发展质量的深度。经济竞争不是短跑而是马拉松,比的不只是起跑速度,更是耐力配速、技术调整和战略定力。 在人工智能革命重塑全球格局的今天,劳动力数量优势正在让位于数据质量、算法能力和算力基础设施的竞争。在这场新竞赛中,中国的全产业链优势和创新生态,可能比人口年龄指标更具决定性意义。 信源:英国皇家国际问题研究所官网 对此,你们怎么看?评论区讨论